本文目录导读:

CRISPR,全称为Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats,即成簇的规律间隔的短回文重复序列,是原核生物基因组内的一段重复序列,自20世纪90年代初被发现以来,CRISPR技术经历了快速的发展,并逐渐成为生命科学领域最热门的技术之一。

历史与现状

CRISPR技术最早在细菌和古细菌的基因组中被发现,这些原核生物利用CRISPR作为一种获得性免疫系统,能够识别并切割外源DNA,从而保护自身免受病毒等外来遗传物质的侵害,这一发现为后来CRISPR技术的发展奠定了基础。

近年来,CRISPR技术已经广泛应用于人类生物学、农业学和微生物学等领域,在医学领域,CRISPR技术被用于研究基因功能、开发分子诊断方法以及治疗遗传性疾病等,在农业领域,科学家们利用CRISPR技术进行作物基因改良,以提高作物产量、增强抗病能力或改善营养价值等,CRISPR技术还被用于基因驱动策略,以控制害虫种群数量。

目前,基于CRISPR技术的基因编辑疗法已经在多种疾病模型中取得了显著成果,并有望在未来几年内进入临床应用。

原理与应用

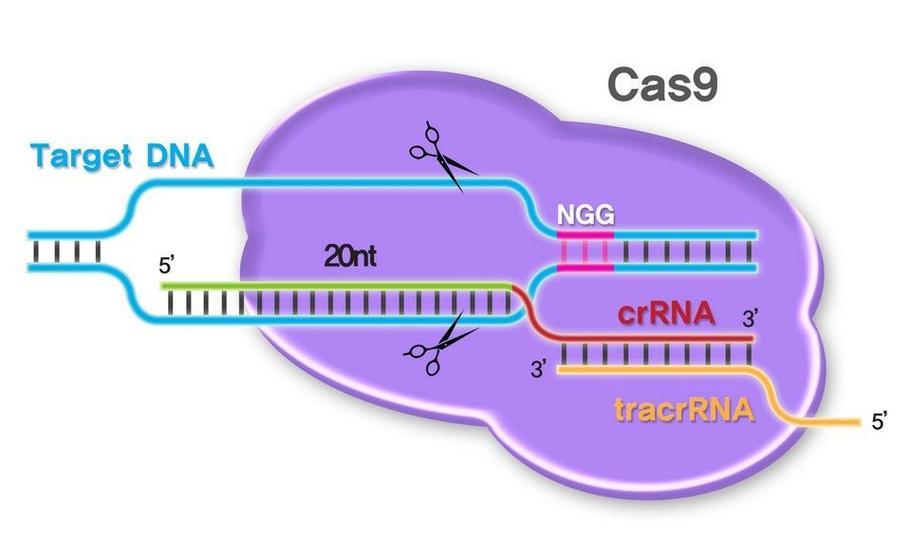

CRISPR技术的核心是一个特殊的蛋白质Cas(CRISPR associated protein),它能够在向导RNA(gRNA)的引导下精确地定位并切割目标DNA序列,通过设计特定的gRNA序列,科学家们可以引导Cas蛋白对任何感兴趣的基因进行编辑,从而实现基因敲除、插入或替换等操作。

除了基因编辑之外,CRISPR技术还衍生出了碱基编辑和先导编辑等新型基因编辑工具,这些工具无需引入双链断裂即可实现对基因组的精确修饰,进一步提高了CRISPR技术的适用性和安全性。

在医疗健康领域,CRISPR技术被用于治疗多种遗传性疾病、癌症以及病毒感染等疾病,科学家已经利用CRISPR技术成功编辑了镰状细胞贫血病患者的干细胞,并将其回输给患者,实现了部分患者的疾病缓解,CRISPR技术还被用于开发癌症免疫疗法,通过增强T细胞对肿瘤细胞的识别和攻击能力来治疗癌症。

在农业领域,CRISPR技术被用于基因改良作物,提高作物产量、增强抗病能力或改善营养价值等,科学家们已经利用CRISPR技术成功培育出了抗病植物品种,提高了农作物的产量和品质。

挑战与前景

尽管CRISPR技术在多个领域取得了显著成果,但其发展仍面临一些挑战,脱靶效应是当前CRISPR技术面临的最大问题之一,即Cas蛋白可能在某些非目标位置上进行切割,这可能导致不必要的基因突变和潜在的风险,如何提高CRISPR技术的精准性是当前研究的重点之一。

CRISPR技术的递送效率也是限制其应用的一个关键因素,由于CRISPR组分需要进入细胞内部才能发挥作用,因此需要开发有效的递送系统将其输送到目标组织或细胞中。

CRISPR技术的伦理和社会问题也不容忽视,对人类胚胎基因进行编辑可能引发“设计婴儿”等伦理争议;而对人类基因编辑的胚胎进行移植则可能影响未来世代的基因组成,带来不可预测的后果。

展望未来,随着科学技术的不断进步和完善,相信这些问题将逐步得到解决,CRISPR技术有望在更多领域发挥更大的作用,为人类带来更多福祉。