在历史的长河中,中药宛如一颗璀璨的明珠,闪耀着独特的光芒,从古老的《黄帝内经》到现代的中医药临床实践,中药承载着中华民族数千年的健康智慧,以其独特的理论体系、丰富的药物资源和卓越的治疗效果,为维护人类健康、促进民族繁衍昌盛做出了不可磨灭的贡献。

中药的起源与发展源远流长,早在远古时期,先民们在与大自然的接触中逐渐发现了一些植物、动物和矿物的药用价值,他们在狩猎、采集和农耕的过程中,观察到某些动植物能够治疗伤病、缓解症状,于是开始了最初的药物探索,随着经验的积累和传承,到了春秋战国时期,中医理论开始萌芽,《黄帝内经》的问世标志着中医理论体系的初步形成,其中对药物的性味、功效、配伍等有了较为系统的论述,为后世中药的发展奠定了理论基础。

在随后的历代王朝中,中药学不断丰富和发展,东汉时期,张仲景所著的《伤寒杂病论》确立了辨证论治的原则,将理、法、方、药有机地结合起来,为临床用药提供了经典范例,他所创制的众多经方,如麻黄汤、桂枝汤、柴胡汤等,至今仍在临床上广泛应用,其组方精妙,用药精准,充分体现了中药配伍的科学性和实用性,唐代的《新修本草》是世界上第一部由国家颁布的药典,它对药物的产地、形态、性味、功效等进行了详细的记载和考证,极大地提高了药物学的准确性和规范性,也推动了中药鉴定学的发展,宋代是中医药发展的鼎盛时期,政府重视医学教育,设立了太医局等专门的医学教育机构,培养了大量的医学人才,本草学著作层出不穷,如《证类本草》《本草衍义》等,对药物的认识更加深入和全面,药物品种也得到了进一步的扩充,明清时期,李时珍历时数十年编著的《本草纲目》,更是集古今药物学之大成,全书共记载药物 1892 种,其中包含了大量民间单方、验方和外来药物,对药物的分类、名称、来源、形态、性味、功效、主治、炮制方法以及附方等都进行了详尽的描述和考证,并配有精美的插图,成为当时最系统、最完备的本草学巨著,被英国生物学家达尔文称为“中国古代的百科全书”,在世界范围内产生了深远的影响。

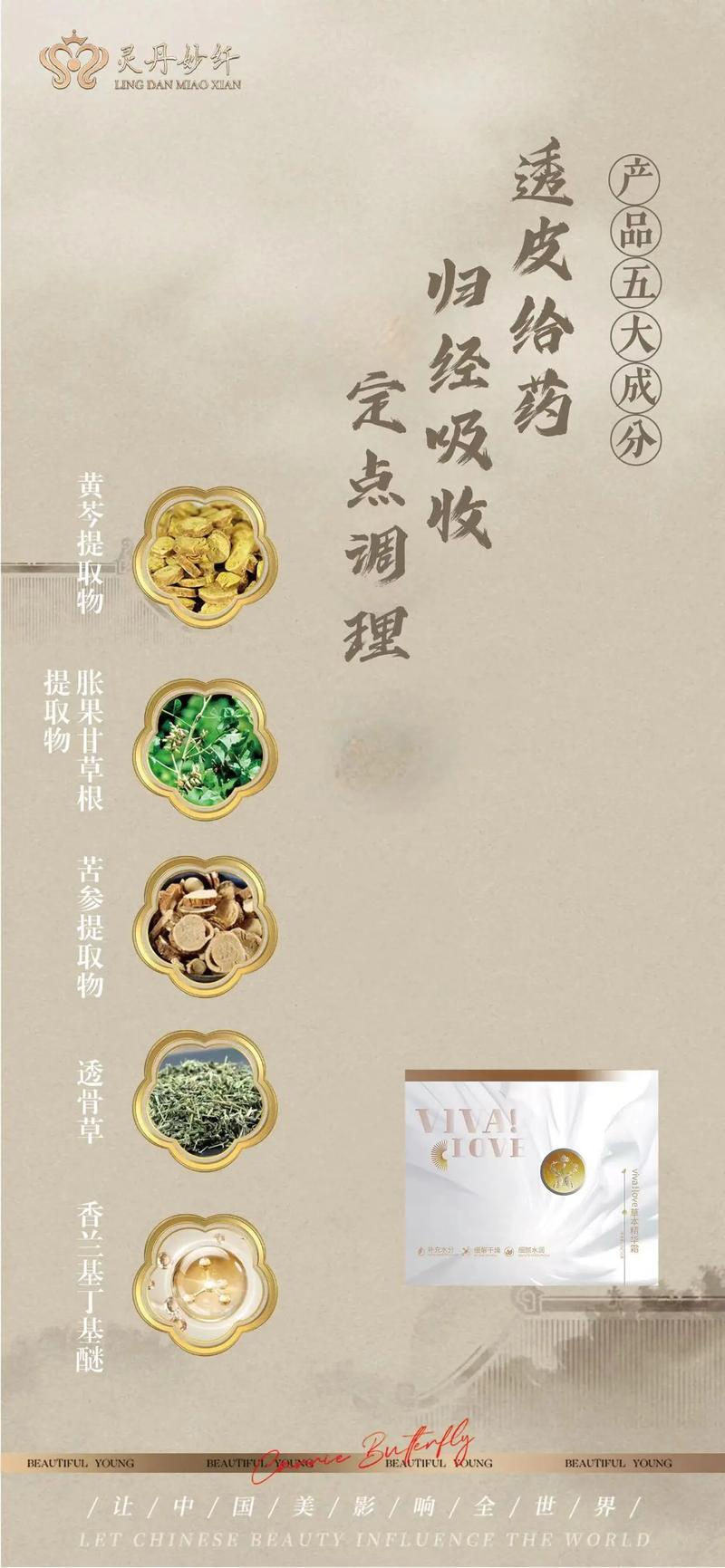

中药的理论体系独特而深邃,其核心理论包括阴阳五行学说、四气五味理论、升降浮沉理论、归经理论以及辨证论治理论等,阴阳五行学说认为,世界万物皆由木、火、土、金、水五种基本元素构成,它们之间相互资生、相互制约,维持着动态平衡,人体也是一个小宇宙,同样遵循着阴阳五行的规律,中药通过调节人体的阴阳平衡来达到治疗疾病的目的,对于阴虚内热的病症,可选用具有滋阴清热作用的药物,如生地黄、玄参等;对于阳虚寒凝的病症,则可使用温阳散寒的药物,如附子、干姜等。

四气五味理论是中药药性理论的重要组成部分,四气即寒、热、温、凉四种药性,反映了药物对人体阴阳盛衰、寒热变化的作用倾向,五味指酸、苦、甘、辛、咸五种味道,不同的味道具有不同的药用功效,如辛味能行能散,具有发散解表、行气活血的作用,常用于治疗外感表证和气血瘀滞的病症;苦味能泄能燥,具有清热泻火、燥湿降泄的功效,适用于热证和湿证;甘味能补能缓,有补益中气、调和药性、缓急止痛的作用,多用于虚证和拘挛疼痛等,升降浮沉理论主要描述药物在体内的作用趋向,升指上升,降指下降,浮表示上行发散,沉表示下行泄利,归经理论则阐述了药物作用的特定脏腑经络归属,如桔梗归肺经,主要用于治疗肺系疾病;枸杞子归肝肾经,能滋补肝肾之阴等。

辨证论治是中医认识疾病和治疗疾病的基本原则和方法,它强调根据患者的症状、体征、病史、生活习惯以及舌象、脉象等多方面的信息进行综合分析,辨别出疾病的病因、病位、病性(寒热虚实阴阳等)以及病机演变规律,然后确定相应的治疗方法和用药方案,同一种疾病,由于患者的个体差异和病情发展阶段的不同,其证型可能各异,因此需要采用不同的药物治疗,感冒这一常见疾病,可分为风寒感冒、风热感冒、暑湿感冒等不同证型,风寒感冒多表现为恶寒重、发热轻、无汗、头痛身痛、鼻塞流清涕、咳嗽吐稀白痰等症状,治疗宜选用辛温解表的药物,如麻黄汤;风热感冒则以发热重、微恶风、有汗、头胀痛、咽喉红肿疼痛、咳嗽吐黄痰等为特点,需用辛凉解表的药物,像银翘散;暑湿感冒常见于夏季,多伴有胸闷、恶心呕吐、腹泻等症状,治疗时应选用清暑祛湿解表的方剂,如新加香薷饮等。

这种个体化的治疗方案体现了中医的整体观念和辨证思维,能够更好地适应复杂多变的病情,提高治疗效果。

中药的资源丰富多样,涵盖了植物药、动物药和矿物药三大类,植物药是中药的主体部分,占中药总数的 80%以上,我国地域辽阔,气候多样,拥有丰富的药用植物资源,从东北的长白山到海南的五指山,从东部的泰山到西部的青藏高原,各地都有独特的道地药材,如东北的人参、细辛、五味子,因其生长在寒冷地区,药效强劲,被誉为“东北三宝”;河南的四大怀药——地黄、山药、牛膝、菊花,品质优良,历史悠久;四川的川芎、川贝母、川乌等,因其独特的产地环境和优良的品质而闻名遐迩,这些道地药材在特定的地理环境和气候条件下生长,吸收了当地的土壤养分和天地灵气,形成了独特的药用功效和品质特征,是中药中的瑰宝。

动物药主要包括蛇、鹿茸、海马、水蛭、地龙等,它们多具有独特的生理活性和药用价值,在治疗一些疑难杂症方面发挥着重要作用,鹿茸具有壮肾阳、益精血、强筋骨等功效,常用于治疗肾阳虚衰、精血亏虚所致的腰膝酸软、畏寒肢冷、阳痿早泄等病症;水蛭具有破血逐瘀消症的作用,在心脑血管疾病和瘀血证的治疗中有重要应用,矿物药则有石膏、朱砂、雄黄、硫磺等,石膏性大寒,能清热泻火、除烦止渴,常用于治疗高热烦渴、肺热喘咳等实热证;朱砂具有镇心安神、清热解毒的功效,可用于治疗心悸失眠、癫狂痫证以及疮疡肿毒等病症。

中药的炮制工艺也是其特色之一,炮制是指对中药材进行净制、切制、炮炙等一系列加工处理的过程,目的是改变或增强药物的性能,消除或降低药物的毒性或副作用,提高药物的疗效和稳定性,便于制剂和贮藏,常见的炮制方法包括炒、炙、煅、蒸、煮等,生地黄性寒,具有清热凉血、养阴生津的作用,经过酒炙后变为熟地黄,其性由寒转温,功能也随之转变为补血滋阴、益精填髓,更适用于血虚证和肝肾阴虚证;半夏有毒,经过生姜汁炮制后,可以降低其毒性,同时增强其燥湿化痰、和胃降逆的功效。

中药在临床应用中疗效卓著,在治疗许多慢性疾病和疑难杂症方面,中药显示出了独特的优势,在心血管疾病方面,中药通过活血化瘀、益气养阴、扶正祛邪等方法,可以改善心脏功能,调节血脂血压,预防动脉粥样硬化,减少心血管疾病的发作风险,如复方丹参滴丸、通心络胶囊等中成药在治疗冠心病心绞痛方面具有较好的疗效,在肿瘤治疗中,中药可以配合放化疗减轻其毒副作用,提高患者的生活质量,延长生存期,一些具有抗癌活性的中药如黄芪、人参、灵芝等,能够增强机体免疫力,抑制肿瘤细胞的生长和转移,在神经系统疾病方面,中药对于中风后遗症、帕金森病、老年痴呆等疾病的康复治疗有着积极的作用,通过滋补肝肾、活血化瘀、息风通络等方法,可以改善肢体功能障碍,提高患者的日常生活能力。

中药在预防疾病和养生保健方面也发挥着重要作用,中医强调“不治已病治未病”,倡导通过合理的饮食起居、情志调节以及服用适当的中药来预防疾病的发生,春季服用薄荷、荆芥等辛散之品,可预防风邪侵袭;夏季饮用绿豆汤、藿香正气水等,能清热解暑、化湿辟浊;秋季食用梨、百合等润肺之品,可预防秋燥伤肺;冬季服用当归生姜羊肉汤等温补之药,能抵御寒冷、滋养身体,中药保健品如人参蜂王浆、龟苓膏等也深受人们喜爱,它们具有调节机体免疫功能、延缓衰老等功效。

在现代社会