人体体温,作为生命活动的基本体征之一,犹如健康领域的一座灯塔,默默散发着至关重要的信号,它不仅反映着我们身体内部的生理状态,更与疾病的发生、发展紧密相连,从日常的健康监测到医学诊断的关键环节,体温都扮演着不可或缺的角色,值得我们深入探究其奥秘。

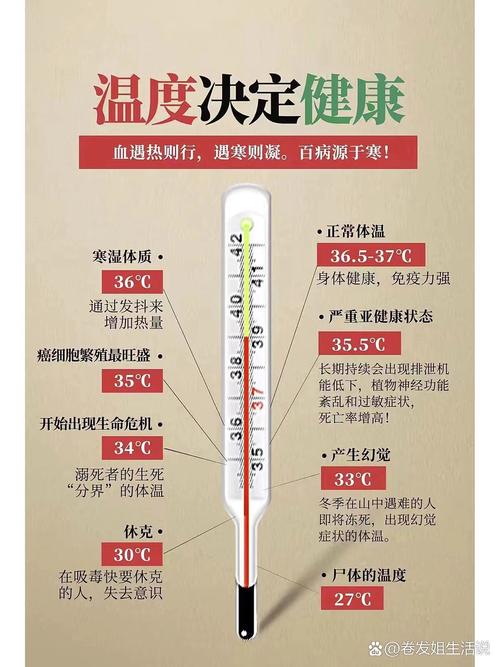

从生理角度来看,人体的正常体温维持在一个相对狭窄的范围内,一般口腔舌下温度为 36.3 - 37.2℃,直肠温度 36.5 - 37.7℃,腋下温度 36.0 - 37.0℃,这一稳定的体温范围并非凭空而来,而是得益于人体精妙的体温调节机制,下丘脑中的体温调节中枢就像一位精准的“温度调控大师”,它接收来自全身外周温度感受器和体核温度感受器的实时信息反馈,通过调节产热途径(如骨骼肌战栗、甲状腺激素分泌增加等)和散热途径(如血管舒缩、出汗等),确保体温始终保持在适宜生命活动的范畴内,在寒冷环境中,我们会不由自主地打寒颤,这是肌肉快速收缩以产生热量,从而维持体温不致过低;而在炎热天气或剧烈运动后,皮肤血管扩张、汗腺分泌汗液,借助汗液蒸发带走大量热量,防止体温过度升高。

体温的变化往往能为我们提供关于身体状况的早期线索,当人体遭遇病原体侵袭时,免疫系统会迅速启动防御反应,其中就包括体温调定点的上移,这也就是为何我们在感染发热时,即使外界环境温度并不高,却会感觉到发冷、寒颤,因为此时体温调节中枢设定了一个更高的“目标体温”,身体通过减少散热(如毛孔收缩、皮肤血管收缩)、增加产热来努力达到这个新的调定点,发热其实是身体的一种自我保护机制,适度的高温能够抑制病原体的生长繁殖,同时增强免疫细胞的活性和功能,提高机体对病原体的清除能力,并非所有的体温升高都可归因于感染,像中暑、自身免疫性疾病(如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等在病情活动期)、恶性肿瘤等也会导致体温异常,中暑是高温环境下体温调节失衡的结果,体内热量积聚无法有效散发,可出现高热、昏迷等症状;自身免疫性疾病引发的发热则是由于免疫系统错误地攻击自身组织,导致身体炎症反应持续存在;而恶性肿瘤患者可能因肿瘤细胞快速增殖释放的炎性介质影响体温调节中枢,或是肿瘤组织坏死吸收产生热量等原因出现发热,这种发热常被称为“癌性发热”,其特点往往是间歇性、不规则且难以用普通抗感染治疗控制,为癌症的诊断和治疗带来了额外的挑战。

除了病理因素,生活中的许多常见情况也会对体温产生影响,女性月经周期就是一个典型例子,在月经周期的不同阶段,女性的基础体温会有轻微波动,排卵后,孕激素水平升高会使基础体温略微上升 0.3 - 0.5℃,这种变化对于育龄女性判断是否怀孕有一定的参考意义,如果月经逾期未来且基础体温持续处于高温相超过一定时间,可能是受孕成功的信号,运动、进食、情绪等因素也会短暂改变体温,剧烈运动时,肌肉代谢旺盛,产热大幅增加,体温可在短时间内明显升高,但通常在运动停止后一段时间会逐渐恢复正常;进食后,尤其是摄入大量高热量食物后,身体的消化代谢过程会产生额外热量,使体温稍有上升;而情绪激动时,交感神经兴奋,可使身体代谢加快、产热增多,也能引起体温的一过性改变。

随着科技的发展,体温测量方式日益多样化且便捷精准,传统的水银体温计因其测量结果准确、稳定性好,曾长期被视为测量体温的“金标准”,但因其含有汞元素,存在潜在的环境污染和健康风险,正逐渐被其他方式取代,电子体温计以其快速、安全、读数方便等优势广泛应用于家庭和医疗场所;耳温枪则凭借非接触式测量、操作简便的特点,尤其适合对婴幼儿和不易配合的患者进行体温筛查;额温枪更是在疫情防控期间大显身手,能够在瞬间获取人体额头表面温度,用于大规模人群的快速初步筛查,这些新型体温测量设备也并非完美无缺,它们可能会受到测量部位皮肤湿度、颜色、环境温度等多种因素干扰,使用时需要严格按照操作规程,并结合患者的具体情况进行综合判断。

了解人体体温的正常范围、变化规律以及影响因素,对于我们日常健康管理和疾病预防有着深远意义,我们应养成定期测量体温的习惯,尤其是在季节交替、身体不适或接触过患病人群后,以便及时发现体温异常并采取相应措施,对于儿童、老年人等免疫力相对较弱的群体,更要密切关注其体温变化,因为他们可能无法准确表达自身感受,体温的细微波动或许是疾病来袭的早期预警,在面对体温异常时,不要盲目自行用药退热,应先尝试物理降温方法,如用温水擦拭身体、贴退热贴等,并及时就医,查明病因,在医生的指导下进行针对性治疗,毕竟,体温背后隐藏的是身体复杂的生理病理变化,只有精准解读这份“健康密码”,才能更好地守护我们的身体健康,让生命之树在适宜的“温度土壤”中茁壮成长,绽放生命的光彩与活力,以饱满的精神和良好的身体状态去拥抱生活的每一个精彩瞬间。