本文目录导读:

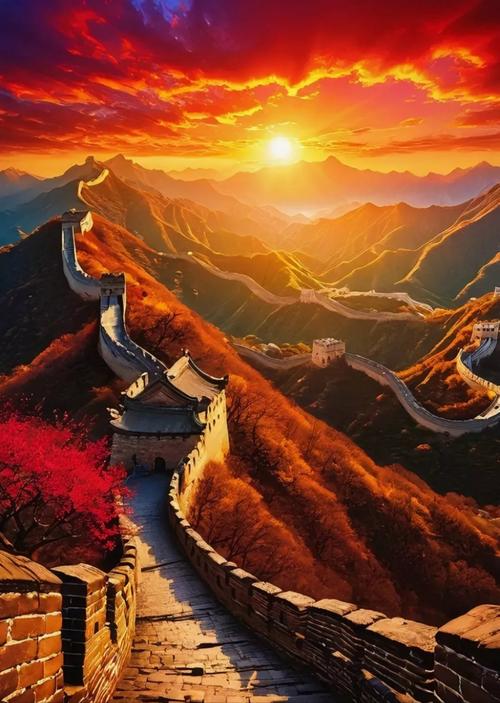

在中国北方的崇山峻岭之间,蜿蜒盘旋着一条举世瞩目的伟大建筑——长城,它宛如一条雄伟的巨龙,横卧在华夏大地上,见证了中华民族数千年的风雨沧桑,凝聚了无数劳动人民的智慧与血汗,是中华民族坚韧不拔、自强不息精神的象征,也是全人类共同的文化财富。

起源与发展

1、先秦时期

- 西周:早在西周时期,为了防御北方游牧民族俨狁的袭击,周王朝开始修筑连续排列的城堡,可视为长城的雏形,即“列城”,这些城堡之间相互呼应,初步形成了一道军事防御线,为保护中原地区免受侵扰发挥了重要作用。

- 春秋战国:春秋战国时期,列国纷争不断,诸侯们为了在兼并战争中占据优势,纷纷在自己的边境上修筑长城,楚国的方城是较为著名的早期长城之一,它位于今河南南阳地区,从东至西绵延数百里,有效抵御了北方势力的南下,齐、魏、赵、秦等国也都修建了各自的长城,以增强自身的防御能力,这一时期的长城虽然规模各异、长短不一,但它们的出现标志着中国古代长城建设的兴起和初步发展。

2、秦朝

- 公元前 221 年,秦始皇统一六国后,为了巩固统治,加强边防,开始大规模修筑长城,他派遣大将蒙恬率领三十万大军北击匈奴,收复了河套地区,并在此基础上将原有的燕、赵、秦等国的长城连接起来,加以修缮和扩建,形成了东起辽东、西至临洮的万里长城,秦始皇长城不仅在军事上起到了抵御匈奴的作用,还彰显了秦朝的强大国力和统一的决心,成为中国古代历史上的一个重要里程碑。

3、汉朝

- 汉朝建立后,继续对长城进行修缮和利用,西汉时期,汉武帝为了加强对匈奴的防御,多次派兵出击匈奴,并在阴山以北修筑了一道外长城,与秦长城并行,构成了更为完善的防御体系,汉朝还在长城沿线设置了烽火台、亭障等军事设施,加强了边防警戒和信息传递,东汉时期,为了防御鲜卑、乌桓等少数民族的侵扰,又在原有长城的基础上进行了加固和修复,汉朝的长城建设不仅有效地保障了边疆地区的安全,还促进了中原地区与西域各国的交流与贸易,推动了丝绸之路的繁荣发展。

4、明朝

- 明朝是中国历史上最后一个大规模修筑长城的朝代,明太祖朱元璋为了防止蒙古残余势力的南下侵扰,下令修筑长城,明朝的长城工程浩大,历时近两百年才基本完成,它东起鸭绿江畔的虎山,西至甘肃嘉峪关,全长超过八千公里,横跨辽宁、河北、北京、天津、山西、陕西、宁夏、甘肃等多个省份,明朝长城在建筑结构和建筑材料上都有了很大的改进,采用了砖石结构代替过去的土筑城墙,使得长城更加坚固耐用,明朝还在长城沿线增设了许多关隘、城堡和烽火台等军事设施,形成了一套严密的军事防御体系,如今人们所见到的长城大部分都是明朝时期修建或修缮的,如八达岭长城、慕田峪长城等,它们以其雄伟壮观的姿态吸引着无数游客前来参观游览。

建筑特点

1、建筑材料

- 砖石:在一些重要的地段和关隘处,如明朝时期的城墙主体部分,多采用砖石结构,砖石经过精心烧制和加工,质地坚硬,能够承受较大的压力和冲击力,使长城坚固耐用,八达岭长城的部分城墙就是用巨大的城砖砌成,每块城砖都重达数公斤甚至数十公斤,砖与砖之间用石灰等黏合剂粘结在一起,历经数百年的风雨依然屹立不倒。

- 土坯:在山区或偏远地区,由于获取砖石材料不便,便采用土坯作为主要的建筑材料,将黄土加水搅拌均匀后装入模具中压制成型,然后晾干即可制成土坯,土坯墙具有一定的承载能力和保温性能,而且施工相对简单快捷,不过,土坯墙容易受到雨水的侵蚀和风化作用的影响,需要定期进行维护和修缮。

- 木材:木材主要用于长城的一些附属建筑和设施,如瞭望塔、烽火台的内部框架等,选用坚固耐用的木材搭建框架结构,既能保证建筑的稳定性,又能在一定程度上减轻整体重量,但由于木材容易受到火灾和虫害的威胁,所以在使用木材时通常会采取防火、防虫等措施。

2、建筑结构

- 城墙:长城的主体部分是城墙,其高度一般在 5 - 8 米之间,底部宽度约 4 - 6 米,顶部宽度在 2 - 3 米左右,可供士兵巡逻和作战,城墙上有垛口、射孔、瞭望孔等防御设施,垛口用于藏身和躲避敌人攻击,射孔则方便士兵向外射击,瞭望孔可用于观察敌情,城墙每隔一段距离还会设置一座马面(凸出墙体外的长方形平台),以便士兵从侧面向敌人射击,增强防御效果。

- 关隘:关隘是长城的重要组成部分,通常建在地势险要的峡谷或通道处,是长城防线的关键节点,著名的关隘有山海关、居庸关、嘉峪关等,关隘的建筑结构较为复杂,一般由城门楼、瓮城、翼墙等组成,城门楼是关隘的主要建筑,高大雄伟,可供守城士兵瞭望和指挥作战;瓮城则位于城门楼外侧,是一种圆形或半圆形的城墙包围区域,敌军攻入瓮城后会受到来自四面的攻击,形成瓮中捉鳖之势;翼墙是连接城门楼和城墙两侧的墙体,增强了城门的整体防御能力。

- 烽火台:烽火台是长城的报警系统,每隔一定距离就会修建一座,烽火台通常建在高处,便于观察周围的地形和敌情,一旦发现敌人入侵,白天就点燃狼烟,夜晚则燃起火把,通过烟雾和火光向附近的烽火台传递信号,这种传递方式速度较快,能够在较短的时间内将警报传遍整个长城防线,使各地的守军做好战斗准备。

历史文化意义

1、军事防御功能

- 长城在古代中国的军事防御体系中发挥着核心作用,它犹如一道坚固的屏障,阻挡了北方游牧民族的骑兵南下侵扰,保护了中原地区的农业生产和人民的生命财产安全,在冷兵器时代,长城凭借其高大的城墙、险要的地势以及严密的防御设施,有效地抵御了敌人的攻击,使中原王朝能够在相对稳定的环境中发展和繁荣,在明朝时期,长城多次成功地阻挡了蒙古部落的入侵,为国家的长治久安提供了有力保障。

2、促进民族融合与交流

- 尽管长城在军事上起到了分隔南北的作用,但在历史的长河中,它也成为了民族融合与文化交流的重要纽带,在长城沿线地区,中原文化与北方游牧民族文化相互碰撞、相互影响,逐渐形成了独特的地域文化,不同民族之间的贸易往来、婚姻迁徙等活动也在长城周边频繁发生,促进了各民族之间的经济交流和文化融合,汉朝时期通过丝绸之路与西域各国进行的经贸往来,就是在长城内外相对稳定的环境下得以实现的,这种民族融合与文化交流不仅丰富了中华民族的文化内涵,也为中国的多元一体格局奠定了基础。

3、象征意义

- 长城是中华民族精神的象征,它体现了中国人民坚韧不拔、顽强拼搏、团结协作的精神品质,在修筑长城的过程中,无数劳动人民付出了辛勤的汗水甚至生命的代价,他们克服了重重困难,用自己的双手创造了这一伟大的奇迹,这种精神激励着一代又一代的中国人在面对困难和挑战时勇往直前、永不退缩,长城也象征着中华民族的凝聚力和向心力,无论身处何方,中华儿女始终心系祖国,共同捍卫国家的尊严和领土完整,在国际舞台上,长城更是中国的标志之一,代表着中国悠久的历史和灿烂的文化,吸引着世界各地的人们前来了解和探索中华民族的奥秘。

长城不仅是中国古代的一项伟大军事防御工程,更是中华民族文化的象征和精神的寄托,从其悠久的历史沿革到独特的建筑特征,再到丰富的历史文化意义,长城展现了中华民族的智慧与创造力。