本文目录导读:

腹泻,医学上称为Diarrhea,是一种常见的消化系统症状,指的是排便频率增加和/或大便性状改变,它可以由多种原因引起,包括细菌、病毒、寄生虫感染、食物不耐受、药物反应、肠道疾病等,腹泻不仅影响患者的日常生活质量,严重或持续时间较长的腹泻还可能导致脱水、电解质不平衡,甚至危及生命,理解腹泻的病理机制、临床表现、诊断方法和治疗原则对于有效管理这一疾病至关重要。

腹泻的分类

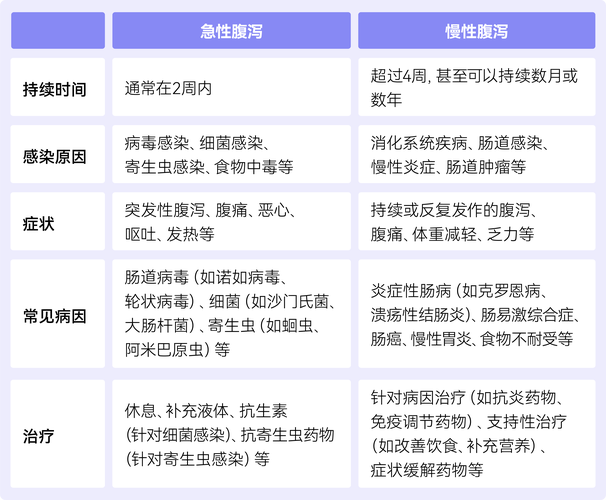

(一)根据病程长短:

1、急性腹泻:通常指症状持续不超过两周的腹泻,常见于食物中毒、急性肠胃炎等。

2、慢性腹泻:症状持续超过四周,可能与慢性炎症性肠病(如克罗恩病、溃疡性结肠炎)、肠易激综合症、肠道肿瘤等有关。

(二)按病因分类:

1、感染性腹泻:主要由细菌(如沙门氏菌、大肠杆菌)、病毒(如诺如病毒、轮状病毒)、寄生虫(如阿米巴原虫、贾第虫)引起。

2、非感染性腹泻:包括食物不耐受(如乳糖不耐症)、药物副作用(如抗生素相关性腹泻)、内分泌疾病(如甲状腺功能亢进)、吸收不良综合症等。

腹泻的临床表现

腹泻的主要特征是排便次数增多和/或大便性状变稀,其他伴随症状可能包括腹部绞痛、腹胀、恶心、呕吐、发热、体重减轻等,根据病因不同,患者还可能出现全身症状,如乏力、头晕、皮肤弹性减退(脱水迹象),在儿童中,频繁的水样便可能导致迅速脱水,需紧急处理。

诊断方法

诊断腹泻的首要步骤是通过详细的病史采集和体格检查确定病因,实验室检查如粪便常规及培养、血常规、血生化检测有助于识别感染源和评估患者的水电解质状态,必要时,进行内镜检查或影像学检查以排除器质性病变。

治疗原则

1、补充液体和电解质:预防和治疗脱水是腹泻管理的重中之重,轻度脱水可通过口服补液盐溶液(ORS)来纠正,严重脱水则需静脉输液。

2、调整饮食:初期可给予易消化的食物,如稀饭、面条,避免油腻、辛辣、高纤维食物,对有特殊饮食需求的患者,应个性化调整饮食计划。

3、药物治疗:针对感染性腹泻,可根据病原体选用合适的抗生素或抗病毒药物,对于非感染性腹泻,如肠易激综合症,可能需要使用抗痉挛药、止泻药或调节肠道菌群的药物。

4、病因治疗:明确并治疗引起腹泻的根本原因至关重要,比如停用致病药物、治疗基础疾病等。

5、教育与自我管理:向患者普及关于腹泻的知识,指导其合理饮食、注意个人卫生,以及识别病情加重的迹象并及时就医。

预防措施

预防腹泻主要侧重于改善个人卫生习惯和食品安全,包括勤洗手、饮用干净的水源、食用充分煮熟的食物、避免接触病患及其排泄物、旅行时注意饮食安全等,对于高风险人群,如婴幼儿、老年人、免疫力低下者,可考虑接种相关疫苗(如轮状病毒疫苗)进行预防。

腹泻虽然是一种普遍的健康问题,但通过科学的诊断、合理的治疗以及有效的预防措施,大多数腹泻病例都能得到有效控制和治愈,关键在于提高公众对腹泻的认识,促进早期识别和干预,减少并发症的发生。