本文目录导读:

在我国的民族大家庭中,壮族以其独特的文化传统和丰富多彩的节日体系而闻名,壮族的传统节日不仅是民族历史的生动写照,也是壮族人民生活哲学与精神世界的集中展现,这些节日蕴含着深厚的文化底蕴,凝聚着壮族人民的智慧与情感,是中华民族文化宝库中璀璨夺目的瑰宝,承载着先辈的智慧与祝福,延续着民族的精神血脉,在岁月的长河中熠熠生辉。

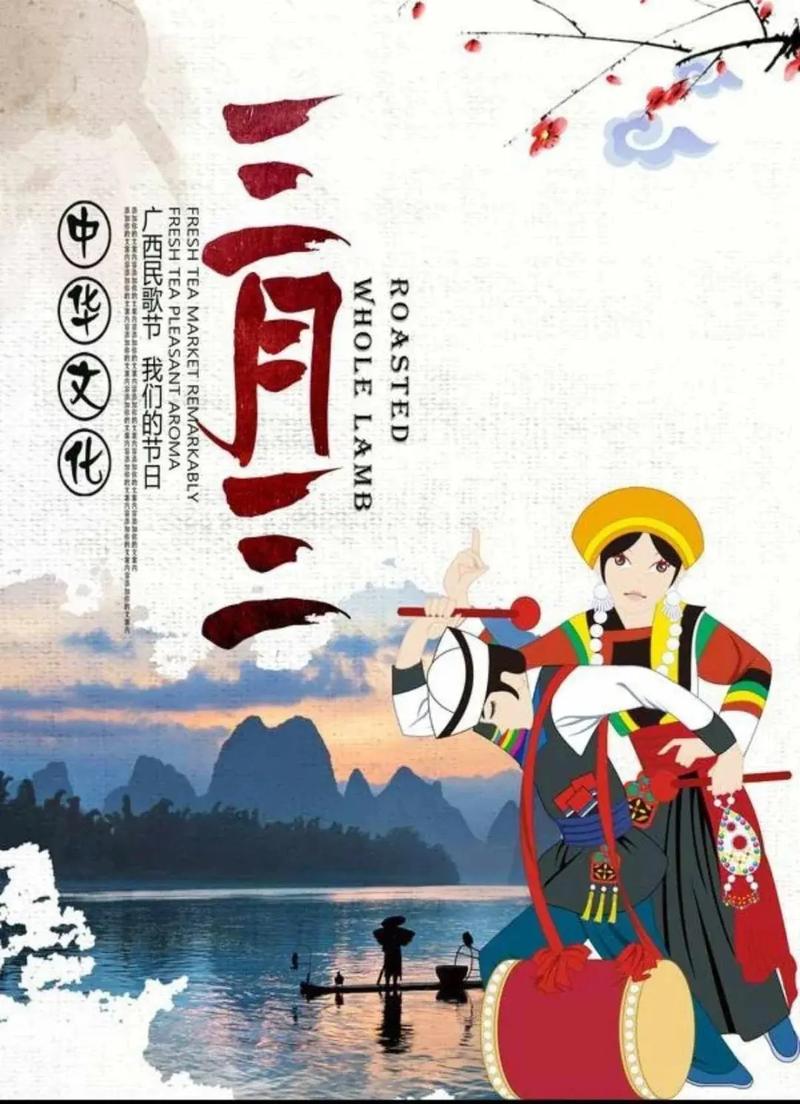

三月三:歌圩盛景与春日狂欢

“三月三”是壮族地区最隆重的传统节日之一,也被称为“上巳节”、“歌圩节”或“歌婆节”,这一天,壮族人民身着节日盛装,聚集于河边、山脚或是特定的歌圩场地,以对歌、抛绣球、碰彩蛋等多种形式庆祝,歌圩上的歌声悠扬,内容涵盖历史传说、劳动生产、爱情故事等,展现了壮族人民丰富的想象力和创造力,抛绣球活动更是妙趣横生,壮族姑娘们将精心制作的绣球抛向心仪的小伙子,绣球穿梭于人群之间,传递着爱意与祝福,碰彩蛋则是孩子们的乐园,他们将红鸡蛋染成彩色,相互碰撞,笑声与欢呼声此起彼伏,五色糯米饭作为节日食品,不仅色彩斑斓,更寄托了壮族人民对五谷丰登、幸福吉祥的美好愿望,三月三不仅是一场春日的狂欢,更是壮族文化的集中展示,体现了壮族人民对生活的热爱与向往。

陇端节:英雄纪念与民族团结

陇端节,是云南省文山壮族苗族自治州富宁县以及附近壮族村寨独有的传统节日,这个节日源于对民族英雄侬智高的纪念,至今已有700多年的历史,相传在北宋年间,侬智高率广西壮族揭竿而起,反抗宋王朝的压迫和剥削,建立了“南天国”,自称“南天王”,后来起义虽然失败,但侬智高的英雄事迹和反抗精神却深深烙印在壮族人民的心中,陇端节期间,人们会举行盛大的祭祀活动,缅怀英雄功绩,同时还会举办各种文娱活动,如舞狮、唱山歌、对歌比赛等,表达对美好生活的向往和追求,这一天,壮族村寨热闹非凡,男女老少身着节日盛装,欢聚一堂,共同庆祝这个意义深远的节日,陇端节不仅是对历史的回顾和英雄的敬仰,更是壮族人民团结一心、共创未来的体现。

娅拜节:纪念先祖与传承文化

娅拜节,是云南省富宁县剥隘镇者宁、索乌一带壮族人民特有的节日,每年四月属兔那一天,壮族人民会集体前往娅拜山,祭奠壮族妇女娅拜,娅拜被认为是壮族山寨的头领,她曾率领壮家百姓英勇抵抗外敌入侵,最终不幸牺牲,为了纪念这位英雄人物,壮族人民选择在娅拜遇难之日举行隆重的祭祀仪式,祭祀活动中,人们杀牛宰猪,准备丰盛的祭品,摆放整齐后由师公念诵祭词,祈求娅拜保佑村寨平安、五谷丰登、人畜兴旺,娅拜节不仅是对英雄先祖的缅怀与追思,更是壮族文化传承的重要载体,通过这个节日,年轻一代得以了解先辈的英勇事迹和崇高精神,激发对民族文化的认同感和自豪感,娅拜节也促进了壮族地区各村寨之间的交流与团结,增强了民族凝聚力。

吃立节:胜利庆典与感恩之情

吃立节,是广西壮族自治区龙州县、凭祥市一带壮族人民特有的节日,这个节日源于1894年中法战争期间的一个感人故事,当时,法国侵略者进犯我国边境,当地壮族人民奋起抵抗,取得了重大胜利,为了庆祝这一胜利,壮族人民决定在正月三十这一天设立吃立节,节日期间,人们会举行盛大的庆祝活动,舞狮子、耍龙灯、唱歌跳舞,热闹非凡,家家户户还会准备五色糯米饭和各式各样的美食,邀请亲朋好友共享盛宴,吃立节不仅是对战争胜利的庆贺,更是对那些为了保卫家园而英勇奋战的英雄们的深切缅怀与感恩,它象征着壮族人民不屈不挠的民族精神和强烈的爱国主义情怀,随着时间的推移,吃立节逐渐成为壮族人民欢聚一堂、共庆佳节的重要时刻,寓意着吉祥如意、幸福安康的美好愿景。

陀螺节:竞技娱乐与传统体育

陀螺节是广西壮族聚居区特有的传统节日,通常在每年的新年初一至十六举行,持续半个月之久,陀螺节源于壮族对稻作文化的崇拜和祭祀习俗,后来逐渐演变成一种集竞技、娱乐、社交于一体的综合性节日,节日期间,各村各寨的壮族青年会纷纷制作陀螺并带上赛场参与比赛,陀螺比赛分为个人赛和团体赛两种形式,比赛时,参赛者将陀螺缠绕在特制的鞭子上用力甩出,使其在地上旋转不停,谁的陀螺转得最快、最稳,持续时间最长,谁就是获胜者,陀螺节不仅是一场激烈的竞技较量,更是壮族人民展示自我风采和团队精神的平台,在这个节日里,无论胜败与否,大家都能收获满满的快乐和友谊,陀螺节还吸引了众多游客前来观赏体验,成为弘扬壮族传统文化、促进民族团结进步的重要载体。

壮族的传统节日犹如一幅幅绚丽多彩的画卷,不仅展现了壮族人民丰富多彩的物质文化和精神世界,也彰显了他们对美好生活的不懈追求和无限向往,在这些节日里,无论是庄严的祭祀仪式、欢快的歌圩盛会,还是紧张刺激的竞技比赛,都充满了浓郁的民族风情和深厚的文化底蕴,它们如同一颗颗璀璨的明珠,镶嵌在中华民族的文化长河中,熠熠生辉,让我们共同珍惜这些宝贵的文化遗产,传承和发扬壮族的优秀传统文化,为增进民族团结、促进社会和谐贡献一份力量。