本文目录导读:

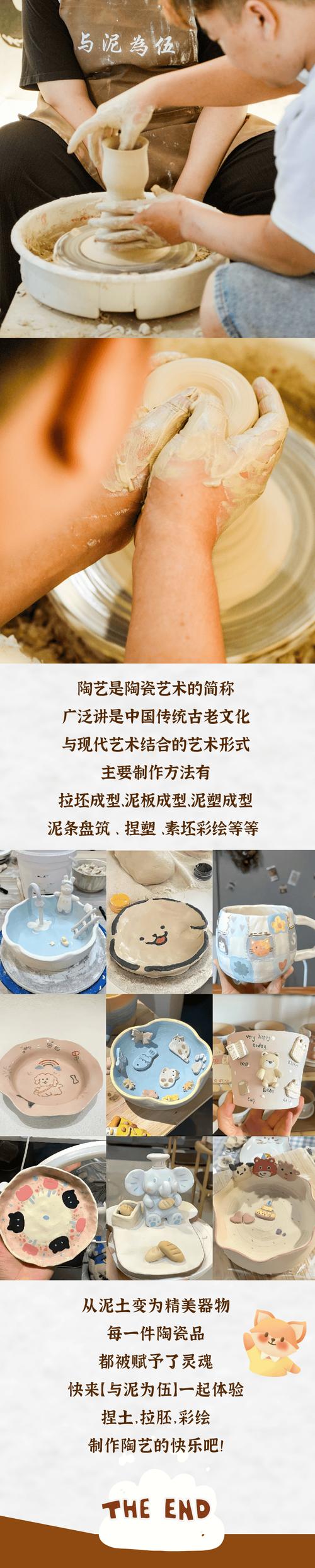

陶艺,作为一门古老而富有魅力的艺术形式,承载着人类悠久的历史文化与无尽的创造力,在现代社会的喧嚣中,它宛如一片宁静的绿洲,吸引着无数人投身其中,感受泥土与双手交织出的独特魔力,从一块普通的陶土到一件精美的陶艺作品,其间蕴含着丰富的技艺、耐心与对生活的热爱,本文将带您走进陶艺制作的世界,探寻这一指尖上的艺术之旅。

陶艺制作的起源与发展

陶艺的历史源远流长,可追溯至新石器时代,早在远古时期,人类为了生存的需要,开始尝试用黏土制作简单的容器,如碗、罐、瓶等,用以储存食物、水源和烹饪,随着时间的推移,这些实用器具逐渐在外观和工艺上得到了改进与提升,不同地区的人们根据自己的生活方式、审美观念和自然环境,发展出了各具特色的陶艺风格,中国陶瓷以其精湛的工艺、丰富的装饰和多样的品种闻名于世,从古朴典雅的青瓷到色彩斑斓的彩瓷,无不展现出中国传统文化的深厚底蕴;而欧洲的陶艺则注重造型与质感的表达,常常以简洁流畅的线条和独特的釉色处理给人以优雅之感。

在古代,陶艺不仅是日常生活用品的生产,更是社会地位和文化传承的象征,许多精美的陶瓷作品成为了贵族阶层炫耀财富和品味的工具,同时也被用于祭祀、礼仪等重要场合,随着社会的发展和科技的进步,陶艺制作的技术不断提高,从手工拉坯到模具成型,从传统窑炉烧制到现代电窑、气窑的应用,陶艺产业逐渐走向规模化和专业化,如今,陶艺已不再局限于实用功能,更成为了一种艺术创作形式,众多艺术家们通过陶艺表达自己的情感、思想和对世界的观察。

陶艺制作的材料与工具

(一)材料

1、陶土

陶土是陶艺制作的基础材料,它主要由黏土矿物组成,具有良好的可塑性和成型性,根据成分和性能的不同,陶土可分为高岭土、紫砂土、红土等多种类型,高岭土质地细腻,烧制后呈白色,常用于制作高档瓷器和精细的陶艺作品;紫砂土富含铁、硅等元素,具有良好的透气性和保温性,是制作紫砂壶等茶具的理想材料;红土则颜色鲜艳,质地较粗,多用于制作一些具有地方特色和民间风格的陶艺制品。

2、釉料

釉料是一种覆盖在陶瓷坯体表面的玻璃质或陶瓷质薄层,它在高温烧制过程中熔融并形成光滑、坚硬且具有光泽的表面,釉料不仅能增强陶艺作品的美观度,还能起到保护坯体、防止渗漏的作用,釉料的种类丰富多样,包括透明釉、颜色釉、花釉等,透明釉能清晰地展现坯体的颜色和纹理;颜色釉则可以为作品赋予各种绚丽的色彩;花釉是在透明釉中加入金属氧化物或其他颜料制成的特殊釉料,烧制后会形成独特的花纹图案。

3、其他辅助材料

除了陶土和釉料外,陶艺制作还可能用到一些辅助材料,如添加剂、颜料、金水等,添加剂可以改善陶土的性能,增加其强度、可塑性或降低收缩率;颜料用于绘制图案或装饰坯体表面;金水则常用于在瓷器上绘制金色花纹或图案,增添作品的华贵气息。

(二)工具

1、拉坯机

拉坯机是陶艺制作中最常见的成型工具之一,它通过电动或手动的方式带动转盘旋转,使放在转盘中心的陶土在离心力的作用下逐渐成型,拉坯机的操作需要一定的技巧和熟练度,操作者可以通过控制手部的力量和位置来塑造出各种形状的陶艺坯体,如碗、盘、瓶等。

2、雕塑刀

雕塑刀是用于对陶艺坯体进行细节雕刻和塑形的工具,它们通常由金属制成,形状各异,有平口刀、斜口刀、圆口刀等多种类型,雕塑刀可以帮助作者在坯体上刻画出各种纹理、图案或人物形象,使作品更加生动逼真。

3、修坯工具

修坯工具主要用于对拉坯成型后的坯体进行修整和完善,常见的修坯工具有修坯刀、锉刀、砂纸等,修坯时,作者需要用修坯刀小心地削去坯体表面的多余部分,使其达到所需的形状和尺寸,并用砂纸打磨光滑,为后续的上釉等工序做好准备。

4、上釉工具

上釉工具包括釉刷、浇釉壶等,釉刷用于将釉料均匀地涂抹在坯体表面;浇釉壶则用于将釉料浇淋在坯体上,形成不同的釉面效果,在使用上釉工具时,要注意控制釉层的厚度和均匀度,避免出现流釉、缩釉等瑕疵。

陶艺制作的工艺流程

(一)构思与设计

在进行陶艺制作之前,创作者需要先确定作品的主题、造型和风格,这一过程往往受到个人兴趣、生活经历、文化背景等多种因素的影响,可以从自然界中汲取灵感,如模仿花卉、动物的形状;也可以从历史文化遗产中获取创意,将传统的陶艺元素与现代设计理念相结合,构思完成后,创作者可以在纸上绘制草图或制作模型,以便更好地把握作品的整体结构和比例关系。

(二)选泥与揉泥

根据作品的要求选择合适的陶土,将选好的陶土放在干净的工作台上,去除其中的杂质和石块,用手或机器对陶土进行揉搓,使其成为柔软、均匀且富有弹性的泥团,揉泥的过程要充分,这样可以排除陶土中的空气,提高其可塑性和韧性,同时也能使泥团的温度和湿度更加均匀,便于后续的成型操作。

(三)成型

1、拉坯成型

将揉好的泥团放在拉坯机的转盘中心,开启机器,使转盘缓慢转动,用手蘸水后,轻轻地将泥团向上捧起,使其与转盘紧密贴合,双手配合,一手控制泥团的形状,另一手通过施加压力或提拉等方式逐渐塑造出所需的坯体形状,在拉坯过程中,要注意掌握好泥团的干湿程度和转盘的转速,过湿或过干的泥团都不利于成型,转速过快可能导致坯体变形或破裂。

2、手工捏塑成型

对于一些复杂的或小型的作品,可以采用手工捏塑的方法,用手直接将泥团捏成所需的形状,如动物、人物、花朵等,这种方法需要创作者具备较强的手工技巧和空间想象力,通过对泥团的不断捏揉、折叠、拼接等操作,逐渐塑造出作品的细节和形态。

3、模具成型

如果有特定的形状要求或需要批量生产相同的作品,可以使用模具成型的方法,将泥团放入预先制作好的模具中,用手或工具压实,使泥团充满模具的各个角落,待泥团与模具紧密结合后,小心地将多余的泥料去除,然后将带有坯体的模具打开,取出成型后的坯体,模具成型的优点是能够快速、准确地制作出相同形状的作品,但缺点是缺乏手工制作的灵动性和独特性。

(四)干燥

成型后的坯体含水量较高,需要进行干燥处理,以避免在烧制过程中因水分蒸发过快而导致坯体开裂或变形,干燥的方式有多种,如自然干燥、阴干、烘干等,自然干燥是将坯体放在通风良好的地方,让其自然风干;阴干则是将坯体放置在阴凉处,避免阳光直射;烘干是使用烘干机等设备对坯体进行加热干燥,在干燥过程中,要注意控制好环境的温度和湿度,以及干燥的速度和时间,确保坯体能够均匀干燥。

(五)修坯

经过干燥后的坯体可能会出现一些变形或不平整的地方,需要进行修坯处理,使用修坯工具,如修坯刀、锉刀等,对坯体的表面和边缘进行修整和打磨,修坯时要遵循“宁少勿多”的原则,即每次切削的量要尽量少,以免损坏坯体,要注意保持坯体的对称性和整体协调性,使其达到理想的外观效果。

(六)素烧

素烧是指在未施釉的情况下对陶艺坯体进行第一次烧制,素烧的目的是使坯体进一步硬化和定型,提高其强度和稳定性,素烧的温度一般在 700℃-1000℃之间,具体的温度和时间取决于陶土的种类和坯体的大小、厚度等因素,在素烧过程中,陶土中的水分和有机物会被挥发掉,晶体结构会发生变化,从而使坯体变得更加致密和坚固。

(七)上釉

素烧后的坯体可以进行上釉处理,根据作品的设计要求选择合适的釉料,并采用适当的上釉方法,如浸釉、浇釉、喷釉等,上釉时要注意釉层的厚度和均匀度,避免出现流釉、缩釉等缺陷,釉料的选择和上釉的技巧直接影响到作品最终的色泽和质感,因此需要创作者具备一定的经验和审美能力。

(八)釉烧

釉烧是陶艺制作的最后一道工序,也是最关键的一步,釉烧的温度比素烧高,一般在 1200℃-1