本文目录导读:

定义

肾结石,又称尿石症,是指在肾脏内形成的由矿物质和盐类构成的硬质沉积物,这些沉积物可能因多种原因形成,包括尿液中的矿物质浓度过高、某些物质在尿液中溶解度降低等。

分类

1、根据成分分类:

- 钙结石:这是最常见的肾结石类型,主要由草酸钙或磷酸钙构成。

- 尿酸结石:当尿酸水平异常升高时,尿酸盐会在肾脏内结晶形成结石。

- 胱氨酸结石:由于遗传性疾病导致的胱氨酸代谢异常,使得尿液中的胱氨酸浓度升高,从而形成结石。

- 感染性结石:这类结石通常与尿路感染有关,由细菌产生的物质与尿液中的矿物质结合形成。

2、根据形态分类:

- 单发结石:单个存在的结石。

- 多发结石:多个同时存在的结石。

症状

肾结石的症状因人而异,取决于结石的大小、位置以及是否引起尿路梗阻或感染等因素,常见症状包括:

1、疼痛:尤其是腰部或腹部的剧烈绞痛,可能向腹股沟或会阴部放射,这种疼痛常被称为肾绞痛,是肾结石的典型表现。

2、血尿:由于结石对尿路黏膜的刺激或损伤,可能导致尿液中出现红细胞,表现为血尿,血尿可能是肉眼可见的红色或粉红色,也可能是镜下血尿。

3、尿频、尿急、尿痛:当结石移动并刺激尿路时,可能出现这些膀胱刺激症状。

4、恶心、呕吐:疼痛和不适感可能引发反射性恶心和呕吐。

5、发热、寒战:如果结石合并尿路感染,可能出现这些全身感染症状。

病因

肾结石的形成是一个复杂的过程,涉及多种因素的综合作用,主要病因包括:

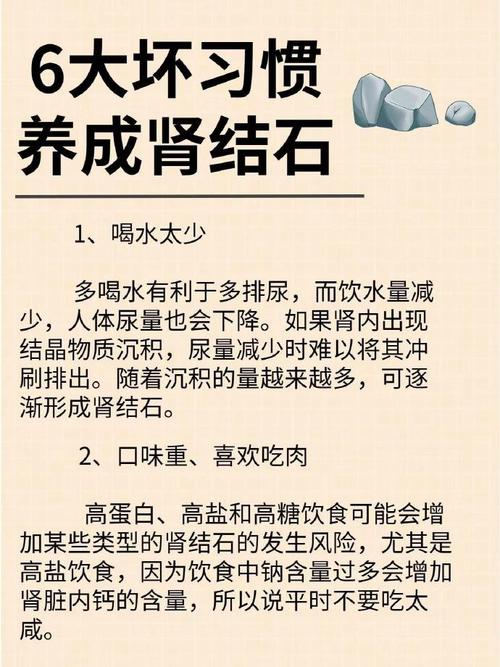

1、饮食习惯:高盐、高糖、高脂肪饮食,以及过多摄入含草酸、嘌呤等物质的食物,都可能增加肾结石的风险,长期大量饮用浓茶也可能增加结石形成的几率。

2、水分摄入不足:水分摄入过少会导致尿液浓缩,使得其中的矿物质更容易结晶析出,从而形成肾结石。

3、尿路感染:反复发生的尿路感染可能改变尿液的成分和pH值,促进结石的形成。

4、尿路梗阻:如肾盂输尿管连接处狭窄、多囊肾等尿路结构异常或病变,可导致尿液流动受阻,容易形成结石。

5、代谢性疾病:某些代谢性疾病如高钙血症、痛风等,也可能导致肾结石的发生。

6、遗传因素:部分肾结石患者存在家族史,表明遗传因素在肾结石的发病中可能起到一定作用。

诊断方法

肾结石的诊断主要依靠影像学检查,包括B超、X线、CT等,这些检查可以清晰地显示结石的大小、位置和形态等信息,实验室检查如尿常规、血常规等也有助于了解患者的病情和肾功能状态,对于疑似有代谢性疾病的患者,还可能需要进行进一步的生化检查以明确诊断。

治疗方法

肾结石的治疗方法取决于结石的大小、位置、成分以及患者的具体情况等因素,常用的治疗方法包括:

1、药物治疗:对于较小的结石(一般小于0.6厘米),可以通过服用药物来促进结石的排出,这些药物可能包括利尿剂、解痉药、溶石药等,患者需要大量饮水以增加尿量,促进结石的自然排出。

2、体外冲击波碎石术:这是一种无创的治疗方法,适用于直径在0.6-2厘米之间的结石,通过体外产生的冲击波将结石击碎成小块后排出体外,该方法具有痛苦小、恢复快等优点。

3、手术治疗:对于较大的结石或经过其他治疗方法无效的患者,可能需要进行手术治疗,手术方式包括经皮肾镜取石术、腹腔镜切开取石术和开腹手术等,手术治疗的效果确切但创伤相对较大,需要患者根据自身情况谨慎选择。

预防措施

为了预防肾结石的发生或复发,患者可以采取以下措施:

1、调整饮食习惯:保持均衡的饮食,减少高盐、高糖、高脂肪食物的摄入;适量食用富含纤维素和维生素的食物;控制含草酸、嘌呤等物质丰富的食物的摄入量;避免长期大量饮用浓茶。

2、增加水分摄入:保证每日足够的水分摄入(一般建议每日饮水量在2000-3000毫升),以稀释尿液中的矿物质浓度并促进其排出体外,特别是在炎热的夏季或运动后更要注意及时补充水分。

3、定期体检:定期进行尿常规、B超等相关检查以及时发现潜在的健康问题并及早干预治疗,对于有家族史或其他高危因素的人群尤其重要。

4、积极治疗相关疾病:对于已患有糖尿病、高血压、痛风等慢性疾病的患者应积极治疗原发病以防止并发症的发生和发展进而影响到肾脏健康甚至诱发肾结石的出现。

5、合理用药:在使用药物时应遵医嘱按时按量服药不可自行加减药量或突然停药以免影响疗效或产生不良反应同时也应注意观察是否有药物相关的不良反应发生及时就医处理。