在当今全球汽车产业风云变幻的大舞台上,有一家中国企业如同一颗璀璨的明星,凭借着卓越的技术创新和敏锐的市场洞察力,在短短几十年间实现了从默默无闻到全球领先的华丽转身,它就是比亚迪。

比亚迪的故事始于 1995 年,在改革开放的浪潮中应运而生,当时,二次充电电池制造业方兴未艾,创始人王传福怀揣着创业的激情与梦想,以生产二次充电电池起步,在深圳这个充满机遇与挑战的城市扎下了根,凭借着对技术的执着追求和对品质的严格把控,比亚迪迅速在电池领域崭露头角,成为摩托罗拉、诺基亚等国际通信业顶端客户群体的锂离子电池供应商,为全球通信设备的能源供应贡献着力量,也在国内国际市场上赢得了声誉,为后续的发展奠定了坚实的基础。

随着时代的发展和市场的变迁,汽车行业迎来了深刻的变革,新能源汽车逐渐成为未来发展的必然趋势,比亚迪敏锐地捕捉到了这一历史机遇,于 2003 年毅然决然地踏上了造车的征程,开启了从电池制造到整车生产的华丽转型,这一决定在当时看似充满风险,但却彰显了比亚迪的远见卓识和勇于创新的精神。

进入汽车行业后,比亚迪面临着巨大的挑战,当时的汽车市场竞争激烈,传统燃油汽车占据着绝对的主导地位,新能源汽车的概念尚未被大众广泛接受,比亚迪没有被困难吓倒,而是选择了技术难度更高的新能源客车作为切入点,2004 年,比亚迪第一款汽车 F3 上市,这是中国品牌首个跨入“万辆俱乐部”的单一车型,标志着比亚迪在汽车领域迈出了坚实的第一步,此后,比亚迪不断加大研发投入,致力于新能源汽车核心技术的研发和创新,在电池技术、电机技术、电控技术等方面取得了一系列重大突破,逐渐掌握了新能源汽车全产业链核心技术。

2011 年,比亚迪在深圳证券交易所上市,这一里程碑事件为其发展注入了强大的资本动力,此后,比亚迪加快了在全球市场的布局步伐,先后在广东、北京、陕西、上海等地建立了九大生产基地,总面积将近 700 万平方米,构建了六大洲的战略布局,形成了从电池、电驱、底盘制造、整车研发、销售和服务的全产业生态,实现了从二次电池制造业发家的新能源领军企业的华丽转身。

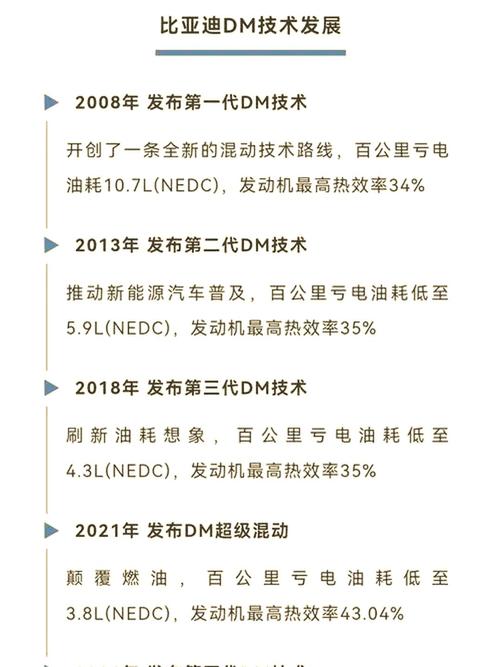

在技术研发方面,比亚迪始终坚持自主创新,不断推出具有创新性的产品和技术,2015 年,比亚迪发布新能源车“全产业链 + 全市场”战略,进一步明确了其在新能源汽车领域的发展方向,2021 年,比亚迪发布 DM - i 超级混动技术,以电为主的混动架构,亏电油耗低至 3.8L/百公里,可油可电的综合续航里程突破 1200 公里,彻底改变了用户对新能源汽车的认知和使用体验,得到了市场的广泛认可和好评,同年,比亚迪还发布了纯电专属平台 e 平台 3.0,为纯电动汽车的研发和生产提供了更加高效、灵活的解决方案,2022 年,比亚迪停止燃油汽车整车生产,全面专注于新能源汽车的研发、生产和销售,这一举措彰显了比亚迪对新能源汽车未来的坚定信心和决心,也使其成为了全球首家正式宣布停产燃油汽车的传统车企,引领了全球汽车行业向新能源转型的潮流。

除了在国内市场取得辉煌成就外,比亚迪还积极拓展海外市场,将中国汽车技术和品牌推向世界舞台,如今,比亚迪新能源汽车已遍及全球 88 个国家和地区,400 多个城市,在全球范围内掀起了一场中国汽车的绿色革命,从欧洲的大街小巷到美洲的城市乡村,从亚洲的繁华都市到非洲的广袤大地,比亚迪新能源汽车凭借其卓越的性能、可靠的品质和环保的特性,赢得了各国消费者的青睐和赞誉。

在品牌建设方面,比亚迪始终坚持高品质、可持续发展的理念,2022 年,比亚迪宣布对其品牌进行焕新升级,发布新标识,旗下的比亚迪汽车也对标识进行了升级,新标识不再沿用原有的蓝白相间色,图案改为椭圆形状,并加入了光影元素,字体的排列、图形的颜色都发生了巨大变化,突出了比亚迪汽车的创新、科技和企业文化精髓,令比亚迪品牌注入了新的内涵和活力,比亚迪还注重售后服务体系的建设,通过提供全方位、个性化的服务,提升用户体验和满意度,树立了良好的品牌形象。

回顾比亚迪的发展历程,我们可以清晰地看到一个企业如何在时代的浪潮中不断前行、勇于创新、超越自我,从一个名不见经传的小厂发展成为全球领先的新能源汽车巨头,比亚迪的成功并非偶然,这背后是创始人王传福的卓越领导才能和高瞻远瞩的战略眼光;是比亚迪全体员工的不懈努力和拼搏奋斗;是企业对技术创新的执着追求和对品质的严格把控;更是中国政府对新能源汽车产业的大力支持和政策引导。

比亚迪的崛起不仅为中国汽车行业树立了榜样,也为全球新能源汽车产业的发展提供了宝贵的经验和借鉴,在未来的日子里,相信比亚迪将继续秉承“用技术创新,满足人们对美好生活的向往”的使命,不断探索、勇于创新,为实现人类社会的可持续发展做出更大的贡献,书写更加辉煌的篇章。