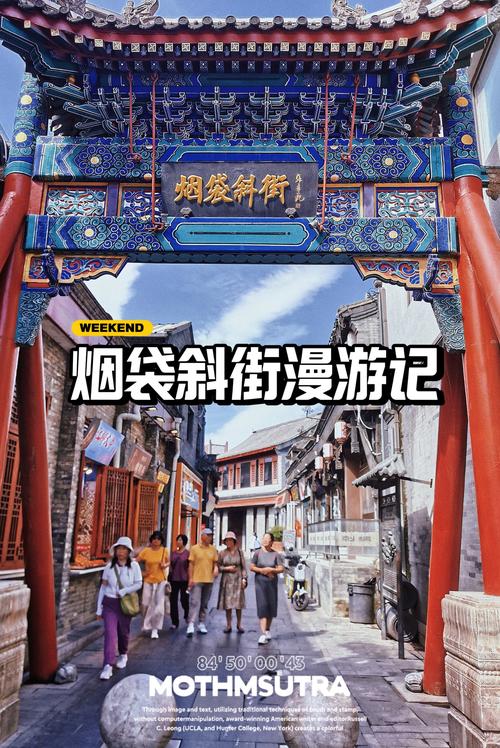

在北京这座古老而现代的城市中,隐藏着许多充满故事的角落,让我们一同走进位于西城区什刹海核心保护区内的烟袋斜街,感受这条古老胡同的独特魅力。

历史渊源

烟袋斜街,这条不足三百米长的小巷,其名字背后却蕴藏着丰富的历史内涵,据史料记载,烟袋斜街形成于元代,初称“打渔厅斜街”,后在清乾隆年间更名为“鼓楼斜街”,直至清末时期才正式定名为“烟袋斜街”,这一更名不仅源于街道上曾林立的众多烟袋铺,也因其独特的街道布局——细长如烟袋杆,东西两端分别形似烟袋嘴和烟袋锅,而得名。

建筑布局

烟袋斜街东起地安门外大街,西至小石碑胡同,全长约232米,宽4米,尽管街道不长,但沿街两侧分布着众多文物保护单位,如广福观、三元伏魔宫以及具有百年历史的烟袋斜街铺面房等,这些古色古香的建筑共同构成了烟袋斜街独有的胡同风貌,让人仿佛穿越回老北京的旧时光。

景点介绍

- 元代打鱼厅旧址:位于烟袋斜街11号,是元代官府衙门的所在地,现为商铺使用。

- 鑫园浴池:位于烟袋斜街21号,原名“鑫园澡堂”,由清朝末年太监李莲英的嗣子李福庆开设,是北京较早的浴池之一,如今已转型为客栈。

- 广福观:建于明天顺三年(1459年),曾是道教庙宇,现已成为北京市第八批市级文物保护单位,2019年,这里还建成了什刹海文化展示中心,向公众开放。

- 大清邮政信柜:位于烟袋斜街53号,前身为什刹海邮电所,现以“大清邮政信柜”的名义对外开放,展示了邮政的历史变迁。

- 三元伏魔宫:位于烟袋斜街83号,是一座道教宫观,现为民居。

- 庆云楼:始建于清嘉庆二十五年(1820年),原为经营鲁菜的酒楼,后经重建,现为“北京老字号”。

历史文化与传说

关于烟袋斜街的名字由来,还有一段有趣的传说,相传,旧时居住在北城一带的旗人大多嗜好抽旱烟或水烟,随着烟叶行业的发展,斜街上逐渐开起了一家家烟袋铺,这些店铺门前常竖着一个木制大烟袋作为幌子,久而久之,“烟袋斜街”的俗称便流传开来,并逐渐成为了正式名称,烟袋斜街还与漕运有着不解之缘,元世祖忽必烈修建大都时,为了便于南方货船直接到大都靠岸,开凿了通惠河,使得积水潭成为港口码头,为了连接码头与鼓楼前的商业区,便修筑了这条斜街,烟袋斜街的繁华与漕运息息相关。

今日烟袋斜街

如今的烟袋斜街已经焕发出新的活力,经过修缮和改造,这里既保留了传统的胡同风貌和历史遗迹,又融入了现代商业元素,街道两侧林立着各色店铺,既有卖传统小吃、古玩字画的老字号店铺,也有售卖特色纪念品和手工艺品的新潮小店,游客们可以在这里品尝到地道的北京小吃如炸酱面、豆汁儿等,也可以购买到具有民族特色的纪念品作为留念,这里还经常举办各种文化活动和节庆活动,吸引了大量中外游客前来参观游览。

结语

从元代至今已有数百年历史的烟袋斜街见证了北京城的兴衰变迁,它不仅是一条商业街更是一条承载着丰富历史文化信息的胡同,在未来的日子里烟袋斜街将继续以其独特的魅力吸引着更多的人们前来探寻它的故事感受它的魅力。