本文目录导读:

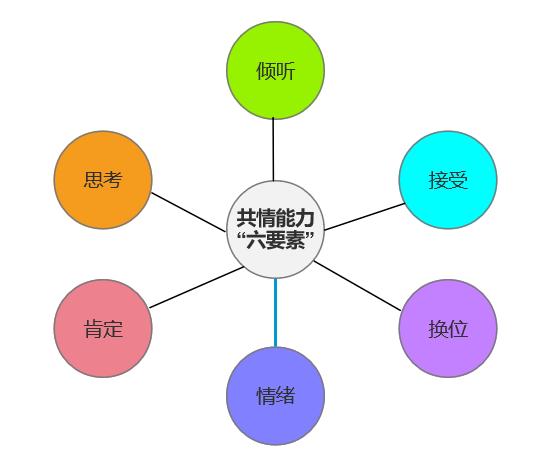

在人际交往中,共情能力是一种至关重要的特质,它不仅关乎个体之间的情感连接,更是建立深厚关系、促进社会和谐的重要基石,共情能力,简而言之,就是能够设身处地地理解他人的情绪、感受和观点,并给予相应的情感回应,这种能力并非与生俱来,而是可以通过后天的学习与实践逐步培养和提升的,接下来,我将详细探讨共情能力的多种表现方式及其重要性。

倾听与理解

共情能力的首要表现在于有效的倾听,这不仅仅是指用耳朵去听对方说了什么,更重要的是用心去感受对方话语背后的情绪和意图,一个具备高度共情能力的人,会在倾听过程中保持专注,通过眼神交流、点头等非言语行为表达对对方的关注和理解,他们还会尝试站在对方的角度思考问题,避免主观臆断或急于评判,从而更全面地理解对方的立场和感受,这种深入的倾听和理解,是共情的基础,也是建立信任和亲密关系的关键环节。

情感共鸣与反馈

除了倾听外,共情还表现为对他人情绪的共鸣和适时的情感反馈,当感知到对方的情绪变化时,具备共情能力的人会尝试感同身受,甚至在某些情况下,他们自身的情绪也会受到对方的影响而产生波动,这种情感共鸣并不是简单的同情或怜悯,而是基于对人性深刻的理解和尊重,在此基础上,他们会通过语言、肢体动作或表情等方式给予对方积极的情感反馈,比如安慰的话语、温暖的拥抱或是鼓励的微笑,这些反馈不仅能缓解对方的情绪压力,还能让对方感受到被理解和支持,从而增强彼此间的情感纽带。

换位思考与同理心

共情能力的核心在于换位思考和展现同理心,这意味着在面对他人的观点、行为或处境时,能够暂时放下自己的偏见和立场,从对方的视角出发去思考问题,这种思维方式要求我们认识到每个人都有自己独特的经历、背景和价值观,这些因素共同塑造了他们的世界观和行为模式,通过换位思考,我们可以更加宽容地看待他人的选择和决定,即使在不完全认同的情况下,也能尝试理解其背后的原因和动机,同理心则是在此基础上的一种情感体验,它让我们能够真切地感受到他人的痛苦、喜悦、困惑等情绪,仿佛那些情感是自己的一样,这种深层次的理解和共鸣,是共情能力最为珍贵的体现。

非评判性接纳

在人际交往中,非评判性接纳是共情能力的又一重要表现,这意味着无论对方的观点、行为还是性格特点如何,我们都应尽力以开放和包容的心态去接受和理解,而不是轻易地进行批评或否定,每个人都有成长的空间,都有面临挑战和犯错的时候,作为具备共情能力的人,我们应该意识到这一点,并给予对方足够的空间和支持,帮助他们自我反思和成长,非评判性接纳不仅能营造一个安全、信任的交流环境,还有助于激发对方的潜能和创造力,促进个人和社会的发展。

行动上的关怀与帮助

共情不仅仅停留在言语和情感层面,更体现在实际行动上,当感知到他人需要帮助时,具备共情能力的人会主动伸出援手,提供实质性的支持和援助,这种帮助可能包括解决实际问题、提供信息资源、陪伴度过难关等多种形式,重要的是,这些行动都是基于对对方真实需求的深刻理解和尊重,而非出于任何功利目的或外在压力,通过这样的行动,共情能力得以转化为具体的社会实践,进一步加深了人与人之间的情感联系和信任基础。

共情能力是一种复杂而多维的心理特质,它涵盖了倾听与理解、情感共鸣与反馈、换位思考与同理心、非评判性接纳以及行动上的关怀与帮助等多个方面,在日常生活中,培养和提升共情能力对于增进人际关系、促进社会和谐具有重要意义,通过不断学习和实践这些表现方式,我们可以更好地与他人沟通合作,共同构建一个更加温暖、理解和包容的社会环境。