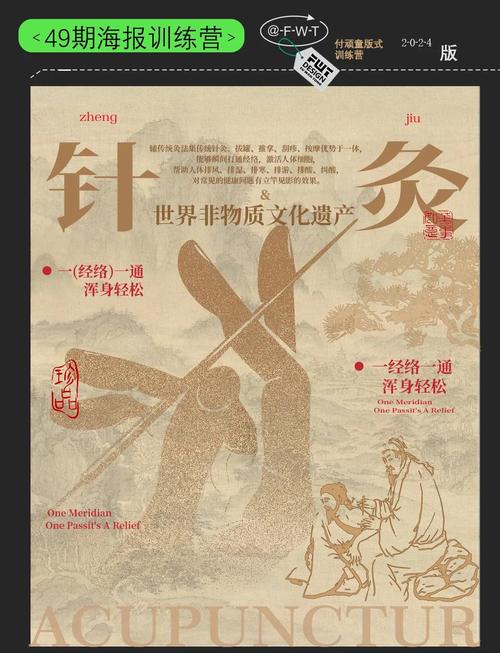

在古老华夏大地的历史长河中,针灸作为中医独特的治疗手段,宛如一颗璀璨星辰,历经数千年岁月沉淀,闪耀着神秘而迷人的光芒,持续为人类的健康事业贡献着自己的力量。

针灸的历史可追溯至新石器时代,彼时先民们偶然发现身体某些部位受到刺激后,病痛竟能得到缓解,随着经验不断积累,逐渐形成系统的针灸理论与技法,春秋战国时期,《黄帝内经》问世,这部经典巨著详尽阐述了经络学说,将人体视为一个有机整体,经络贯穿全身,穴位如繁星般分布其上,气血循经而行,维持着生命的运转平衡,一旦经络阻滞、气血失调,疾病便随之而来,而针灸恰能通过针刺或艾灸穴位,疏通经络、调和气血,达到扶正祛邪、防治疾病的目的。

从传统医学理论来看,针灸的奇妙之处在于其对人体经络系统的独特调节,人体的穴位并非随意分布,它们与脏腑器官紧密相连,每个穴位都有其特定的功效与主治范围,足三里穴,隶属胃经,位于小腿外侧,是养生保健的要穴,常灸足三里可健脾和胃、增强体质;再如合谷穴,素有“面口合谷收”之说,对于头面部疼痛、牙痛等病症疗效显著,施针时,医者需精准定位穴位,依据患者病情、体质以及穴位特性,灵活选用补泻手法,补法多用于虚证,通过轻柔缓慢地进针、行针,以激发经气、补充元气;泻法则针对实证,进针快、手法重,旨在驱邪外出、通经活络,艾灸则借助艾绒燃烧产生的温热之力,透过皮肤直达穴位深处,温通经络、散寒除湿,对阳虚、寒凝诸症尤为适宜。

在现代医学视角下,针灸的作用同样引人深思,众多研究表明,针灸能够调节神经系统功能,当针刺穴位时,神经末梢受到刺激,产生电信号传导至中枢神经系统,引发一系列神经 - 体液调节反应,促使大脑释放内啡肽等神经递质,内啡肽犹如天然止痛药,能有效缓解疼痛;调节自主神经系统平衡,改善心血管、呼吸、消化等多系统功能紊乱状态,比如在治疗慢性胃炎时,针灸可通过调节胃肠神经兴奋性、促进胃肠蠕动、增加胃黏膜保护因子分泌等机制,帮助修复受损胃黏膜、减轻炎症反应,缓解胃脘胀痛、嗳气反酸等症状。

临床实践中,针灸的应用领域极为广泛,在骨科,针灸常用于治疗颈椎病、腰椎间盘突出症、肩周炎等疾病,以腰椎间盘突出症为例,除却手术、药物疗法外,针灸可有效改善患者腰部疼痛、下肢麻木无力等症状,通过针刺腰部夹脊穴及委中、环跳等穴位,结合电针刺激,增强针感传导,促进局部血液循环、减轻神经根水肿受压,在妇科领域,对于月经不调、痛经、更年期综合征等病症,针灸展现出独特优势,通过调理冲任二脉气血,选取关元、气海、三阴交等穴位,依女性月经周期择时施治,可使月经规律来潮、缓解经期腹痛不适,同时改善潮热盗汗、心烦失眠等更年期症状,在精神心理科,针灸对抑郁症、焦虑症等情志病也有一定干预作用,刺激百会、神门等安神定志穴位,配合心理疏导,能够调节大脑皮层功能、舒缓情绪压力,部分患者经针灸治疗后,精神状态好转、睡眠改善、焦虑抑郁量表评分降低。

针灸的推广与发展亦面临诸多挑战,由于针灸操作需要专业人员经过长期培训、具备扎实解剖学与经络学知识才能精准施行,且对穴位刺激强度、时间把控要求严格,稍有不慎可能引发不良反应,如晕针、滞针甚至刺伤脏器等,导致部分民众对其安全性存疑;尽管现代研究逐步揭示针灸作用机理,但相较于西药明确的成分、靶点与疗效评估体系,针灸仍显神秘,在国际医学界认可度有待提升。

展望未来,我们应秉持科学严谨态度深入研究针灸,加强基础理论研究,运用现代科技手段如分子生物学、影像学技术,进一步明晰针灸调节人体机能微观机制;规范针灸教育体系,培养更多高素质专业针灸人才;积极开展国际交流合作,让针灸这一古老中医智慧走出国门、惠及全球,续写守护人类健康的传奇篇章。