在古老东方医学的璀璨星河中,拔罐以其独特魅力闪耀千年,从神秘远古穿越时空,融入现代生活,它不仅是中医非药物疗法的杰出代表,更承载着深厚文化底蕴与医学智慧,于岁月长河中持续为人类健康保驾护航。

拔罐历史可追溯至春秋战国,《五十二病方》初现雏形,唐宋得以完善,明清达至鼎盛,古人依经络气血理论,借陶罐、竹罐等工具,借燃烧或抽吸之力成负压,吸附体表穴位或特定部位,开启祛病强身之旅,从宫廷御医的精细施治,到民间郎中走街串巷的简易疗法,拔罐扎根大众生活,代代相传。

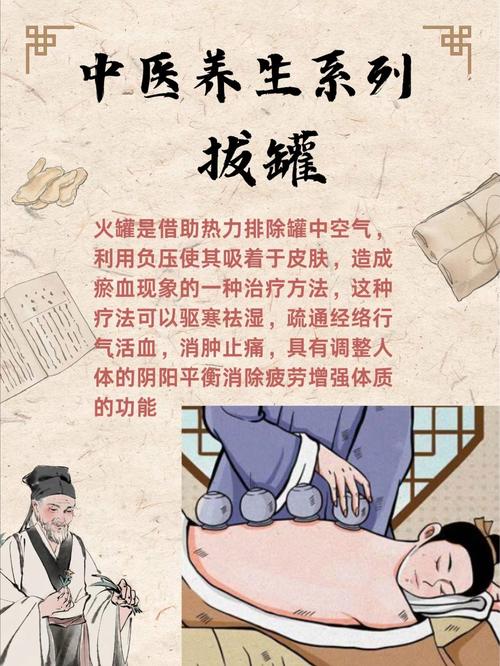

其原理基于中医经络学说与气血运行理论,人体经络纵横交错,气血循环不休,病理状态下经络阻滞、气血不畅致疼痛、肿胀、麻木等症,拔罐借负压吸附皮肤肌肉,局部毛细血管充血、破裂,形成良性血瘀,激发机体自我调节,促气血畅行、经脉疏通,达“通则不痛”之效;且能调节脏腑功能,依脏腑经络表里关联,通过刺激穴位反射性影响脏腑气机,如拔肺俞穴可理肺气、止咳喘,调理脏腑偏盛偏衰,恢复机体平衡稳态。

拔罐操作看似简易却蕴含大学问,依病情体质分多种方法,闪罐,以镊挟棉球蘸酒精点燃后迅速伸进抽出,反复操作至皮肤潮红,多用于风寒束表、肌体麻木;走罐则于润滑皮肤后,罐具吸定肌肤往返推移,以皮色红润、微感温热为度,善治肢体酸痛、关节痹痛;留罐乃最常用法,依部位选罐吸附留置 5 - 15 分钟,用于湿邪内蕴、气血瘀滞重症,操作时精准取穴是关键,如腰痛取委中、昆仑,依病症循经选穴、辨证配伍,协同增效。

临床应用广泛,内科领域对呼吸系统疾病功效显著,感冒咳嗽,拔肺俞、大椎疏散风邪、宣降肺气,缓解咳嗽咽痛、减轻外感症状;慢性支气管炎迁延期,于背部膀胱经走罐并留罐肺俞、定喘等穴,助痰液排出、改善通气,消化系统里,脾胃虚寒胃脘痛,拔中脘、足三里温中散寒、健脾和胃,提升胃肠功能、消解脘腹冷痛,于神经系统,面瘫初期面部神经麻痹,太阳、阳白等穴轻刺后拔罐,活血通络、促进神经修复;偏头痛选风池、太阳等穴留罐,舒缓血管痉挛、减轻疼痛,外科伤痛杂症中,颈椎病拔颈夹脊穴、阿是穴,舒筋活络、缓痉止痛、改善颈部活动;肩周炎在肩髃、肩髎及痛点拔罐,松解粘连、滑利关节、恢复肩部功能,配合运动康复效果尤佳。

现代研究从微观层面揭示拔罐奥秘,血液流变学监测显示,拔罐后全血黏度、血浆黏度降低,改善血液循环、防血栓形成;免疫学研究表明,能提升白细胞吞噬活性、增强细胞免疫应答,提升机体抗病力;组织形态学发现,可使局部组织微循环重建、血管新生、炎症介质消散,为软组织修复供营养基础与良好环境。

安全性上,虽相对安全,但亦有讲究,局部皮肤感染、溃疡、瘢痕处禁拔,防感染扩散、伤口恶化;高热惊厥、血小板减少性紫癜等特殊病患慎用,免加重病情或引发出血风险;饱食醉酒、剧烈运动后不宜即刻施术,以防气血逆乱、肠胃不适;留罐时间依体质肤色适度把控,过长致水疱烫伤、皮肤损伤,过短难起效。

文化内涵层面,拔罐折射古人哲学思想与生命观。“天人合一”理念贯穿其中,视人体小宇宙与自然相融,经络穴位应四时阴阳变化,拔罐依时节气候、地域差异选穴用药,春疏风、夏清热、秋润燥、冬散寒,因地制宜调治;“不治已病治未病”的预防观亦得以彰显,常于“未病”之时保健拔罐,如亚健康疲劳状态,于足三里、关元等强壮要穴施术,培补元气、调和气血、固护正气,防病于未然,提升生命质量、颐养身心。

从古至今,拔罐在医学传承创新里砥砺前行,古代医家经验累积成经典方略,近代随中西医结合思潮涌入,其机理被科学剖析、规范改良;当代全球化浪潮下,于世界舞台崭露头角,各国科研机构聚焦探索,国际学术交流频繁,拔罐作为中医名片走向世界,为多元医疗健康事业注入活力,续写传统医学与现代文明交融互鉴的传奇篇章,在守护生命、传播文化之路上恒久闪耀,福泽后世苍生。