本文目录导读:

在现代医学的众多检查项目中,血常规检查无疑是一项最基础且至关重要的检测,它如同一台精密的“显微镜”,通过观察血液中的各类血细胞,为我们揭示身体的细微变化和潜在问题,从而在疾病的诊断、治疗及监测过程中发挥关键作用。

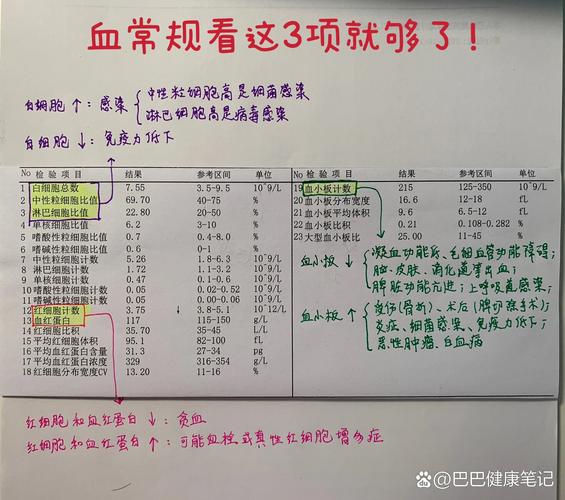

血常规的基本概念与检查项目

血常规,全称为血液常规检查,主要是对血液中的红细胞(RBC)、白细胞(WBC)、血小板(PLT)等有形成分进行计数、形态观察及相关指标的测定,这些血细胞各自承担着独特而重要的生理功能,其数量和状态的改变往往与人体的健康状况密切相关。

(一)红细胞相关指标

1、红细胞计数(RBC):反映了单位体积血液中红细胞的数量,正常成年男性的红细胞计数范围约为(4.0 - 5.5)×10¹²/L,女性约为(3.5 - 5.0)×10¹²/L,红细胞是血液中数量最多的血细胞,其主要功能是携带氧气并输送到身体的各个组织和器官,同时也能协助运输部分二氧化碳,当红细胞计数减少时,常见于贫血,如缺铁性贫血、再生障碍性贫血等;而红细胞计数增多,则可能见于长期缺氧状态,如高原地区的居民、慢性肺病或心脏病患者等。

2、血红蛋白(Hb):是红细胞内的主要成分,负责与氧气结合并运输,男性的正常范围一般在 120 - 160g/L,女性在 110 - 150g/L,血红蛋白含量的高低直接影响着机体的氧输送能力,其增减的意义与红细胞计数相似,但能更敏感地反映贫血的程度,在轻度贫血时,红细胞计数可能尚未出现明显变化,但血红蛋白含量已有所降低。

3、血细胞比容(HCT):又称红细胞压积,指抗凝血液中红细胞所占的体积比例,正常男性为 0.40 - 0.50,女性为 0.35 - 0.45,它可反映红细胞在血液中所占的相对体积大小,有助于判断贫血的类型和程度,在小细胞低色素性贫血(如缺铁性贫血)时,血细胞比容通常会降低;而在大细胞性贫血(如巨幼细胞贫血)时,尽管红细胞数量可能减少,但单个红细胞体积增大,血细胞比容可能正常或偏高。

4、平均红细胞体积(MCV):表示每个红细胞的平均体积,正常参考值为 80 - 100fl,通过 MCV 的大小可以初步判断贫血的类型,MCV 小于 80fl 常提示小细胞性贫血,如缺铁性贫血、地中海贫血等;MCV 大于 100fl 则多见于大细胞性贫血,如巨幼细胞贫血等。

5、平均红细胞血红蛋白量(MCH):是指每个红细胞内所含血红蛋白的平均量,正常范围为 27 - 34pg,结合 MCV 和 MCH,可以更全面地评估贫血的特征,在缺铁性贫血时,MCH 和 MCV 均会降低;而在巨幼细胞贫血时,MCH 可能会升高。

6、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC):反映了红细胞内血红蛋白的浓度,正常值为 320 - 360g/L,它在贫血的鉴别诊断中也具有一定意义,不同类型的贫血其 MCHC 可能会有所改变。

7、红细胞体积分布宽度(RDW):是反映红细胞体积大小异质性的参数,正常参考值一般为 11.5% - 14.5%,RDW 增宽常见于各种贫血,尤其是缺铁性贫血和巨幼细胞贫血,它可以作为贫血形态学分类的一项辅助指标。

(二)白细胞相关指标

1、白细胞计数(WBC):即每立方毫米血液中所含的白细胞数目,正常成人的范围在(4.0 - 10.0)×10⁹/L,白细胞是人体免疫系统的重要组成部分,主要负责抵御外来病原体的入侵,如细菌、病毒、真菌等,当白细胞计数升高时,通常提示身体存在感染、炎症、白血病等情况;而白细胞计数降低则可能见于病毒感染、自身免疫性疾病、某些药物的副作用或骨髓造血功能抑制等。

2、白细胞分类计数

- 中性粒细胞(NEUT):占白细胞总数的 50% - 70%,是白细胞中数量最多的一类,它具有强大的吞噬和杀菌功能,是抵御细菌感染的主要力量,中性粒细胞绝对值增高常见于急性化脓性细菌感染,如肺炎、扁桃体炎、阑尾炎等;而中性粒细胞绝对值降低则可能是由于感染严重、骨髓增生异常综合征、某些自身免疫性疾病或药物影响等原因导致。

- 淋巴细胞(LYMPH):占白细胞总数的 20% - 50%,淋巴细胞参与机体的免疫应答,包括细胞免疫和体液免疫,淋巴细胞百分比升高常见于病毒感染,如感冒、麻疹、水痘等,以及某些慢性感染和淋巴瘤等;淋巴细胞百分比降低则可能见于免疫缺陷病、长期应用肾上腺皮质激素等情况。

- 单核细胞(MONO):占白细胞总数的 3% - 8%,单核细胞具有较强的吞噬能力和抗原递呈作用,在炎症反应和免疫调节中发挥重要作用,单核细胞增多可见于某些感染,如结核、疟疾、心内膜炎等,也可见于某些血液系统疾病和恶性肿瘤。

- 嗜酸性粒细胞(EO):占白细胞总数的 0.5% - 5%,嗜酸性粒细胞与过敏反应和寄生虫感染有关,其增多常见于过敏性疾病,如支气管哮喘、荨麻疹、药物过敏等,以及寄生虫感染,如蛔虫、钩虫等。

- 嗜碱性粒细胞(BASO):占白细胞总数的 0 - 1%,嗜碱性粒细胞参与超敏反应和免疫调节,其增多可见于过敏性疾病、某些血液系统疾病,如慢性粒细胞白血病等,但在正常情况下其数量较少,临床意义相对较小。

(三)血小板相关指标

1、血小板计数(PLT):正常范围为(100 - 300)×10⁹/L,血小板在止血和凝血过程中起着关键作用,当血管受损时,血小板能够迅速黏附、聚集并释放多种活性物质,促进血栓形成,阻止出血,血小板计数减低常见于再生障碍性贫血、放射性损伤、免疫性血小板减少症等,可导致出血倾向增加;而血小板计数增高则见于慢性粒细胞白血病、真性红细胞增多症、急性大失血后等,有发生血栓的风险。

2、血小板平均体积(MPV):反映血小板的平均大小,其正常值为 7 - 11fl,MPV 的变化在某些疾病的诊断和鉴别诊断中具有一定的参考价值,在血小板破坏过多导致的血小板减少时,MPV 可能会增大;而在骨髓造血功能抑制时,MPV 可能会减小。

3、血小板分布宽度(PDW):是反映血小板体积大小异质性的参数,正常范围为 15% - 17%,PDW 的改变可能提示血小板的生成或破坏情况异常。

4、血小板压积(PCT):表示血小板在单位体积血液中所占的比例,由血小板计数和 MPV 计算得出,PCT 的变化与血小板的功能状态和疾病状态有关,但其临床意义相对较为局限。

血常规检查的临床意义

(一)疾病诊断与鉴别诊断

1、贫血的诊断与分类:通过检测红细胞计数、血红蛋白含量、血细胞比容以及红细胞平均体积、平均血红蛋白量等指标,可以明确是否存在贫血以及贫血的类型,缺铁性贫血通常表现为红细胞计数、血红蛋白含量和血细胞比容降低,同时伴有 MCV、MCH、MCHC 降低;而巨幼细胞贫血则除了贫血表现外,MCV 常增大,MCHC 也可能增高。

2、感染的识别与病原体推测:白细胞计数及其分类计数是判断感染的重要依据,细菌感染时白细胞总数多会升高,尤其是中性粒细胞绝对值显著增加,且以中性成熟粒细胞为主;而病毒感染时白细胞总数通常正常或降低,淋巴细胞比例相对升高,某些特殊感染还可能导致嗜酸性粒细胞或嗜碱性粒细胞的异常变化,如寄生虫感染可引起嗜酸性粒细胞增多,某些变态反应性疾病可导致嗜碱性粒细胞增多。

3、血液系统疾病的筛查与诊断:血常规检查对于血液系统疾病具有重要的筛查作用,白血病患者常常表现为白细胞计数异常升高或降低,同时伴有原始及幼稚细胞的出现;再生障碍性贫血则表现为全血细胞减少,网织红细胞绝对值减少等,通过对血小板数量、形态及功能的检测,还可以发现一些血小板疾病,如免疫性血小板减少症等。

4、其他疾病的辅助诊断:许多全身性疾病也会导致血常规指标的异常改变,从而为疾病的诊断提供线索,系统性红斑狼疮等自身免疫性疾病可出现白细胞减少、淋巴细胞减少及血小板减少等情况;过敏性紫癜患者的血小板计数一般正常,但部分患者可能会出现