在人体健康的庞大体系中,便常规检查犹如一位默默坚守岗位的“侦察兵”,虽不常被大众所瞩目,却能在无声之处为我们揭示肠道乃至全身健康的重要线索,它通过对粪便的多方面检测,为疾病的诊断、预防和治疗提供了关键信息,守护着我们身体的“后方防线”。

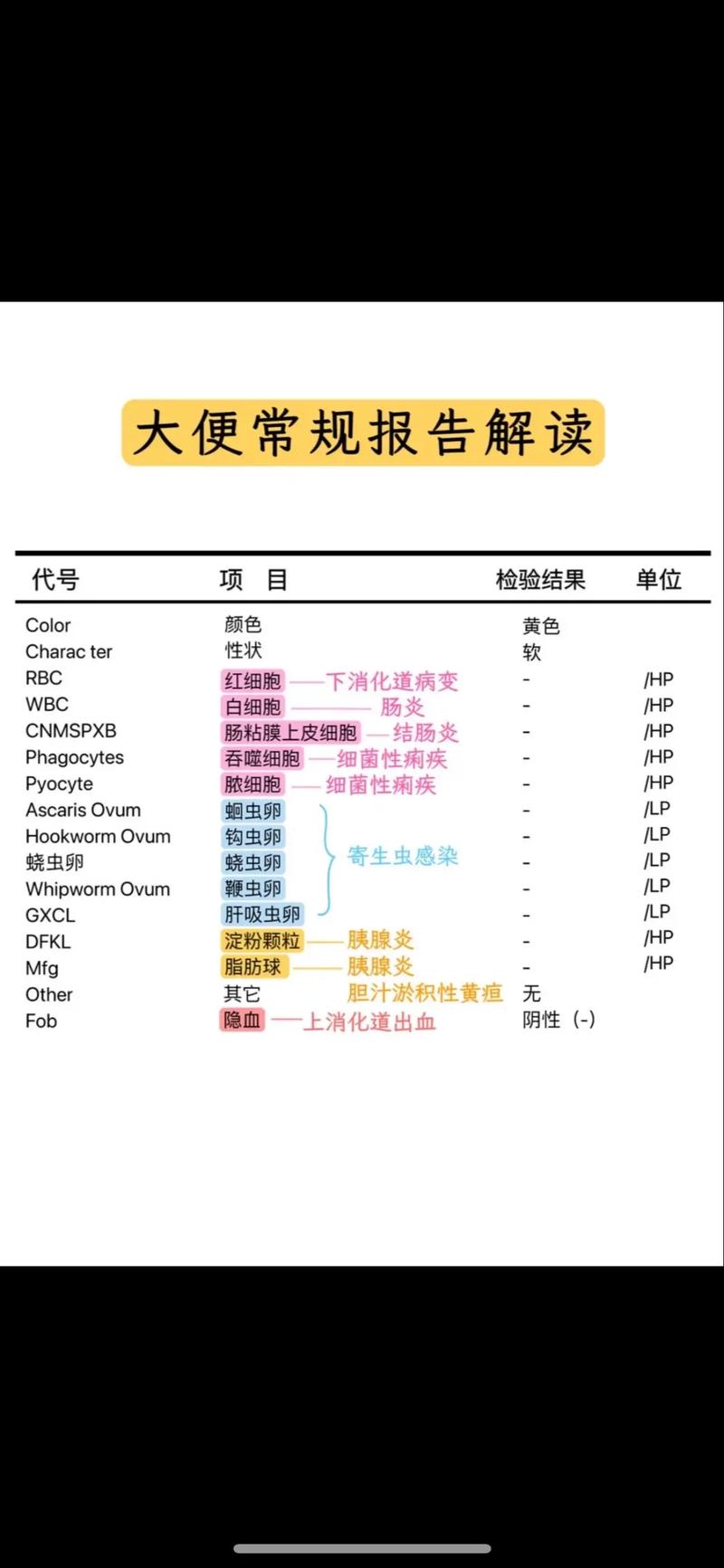

便常规检查主要包括外观性状、镜检和化学检查等项目,粪便的外观性状是最直接的观察指标之一,正常的粪便多为成形软便,其颜色可因饮食而异,但一般为黄褐色,若出现稀便或水样便,可能是腹泻的表现,提示肠道可能存在感染、炎症或功能紊乱等问题,轮状病毒感染常导致婴幼儿出现黄色水样便,并伴有呕吐、发热等症状;而长期慢性腹泻,则可能与肠道慢性炎症性疾病如溃疡性结肠炎、克罗恩病有关,这些疾病会逐渐损害肠道黏膜,影响肠道的正常功能,相反,若粪便过于干硬或呈球状,则可能是便秘的信号,这往往与不良的饮食习惯(如膳食纤维摄入过少)、肠道蠕动减缓以及精神压力等因素相关,长期的便秘不仅会导致腹胀、腹痛等不适,还可能增加肛裂、痔疮的发生风险,甚至诱发肠道梗阻等严重并发症。

镜检环节则如同深入“战场”的侦察兵,能够发现粪便中隐藏的“敌人”,通过显微镜观察,可以检测到粪便中的细胞成分,如红细胞、白细胞等,正常粪便中一般无或偶见红细胞,若出现大量红细胞,可能提示肠道下部有出血病变,如痔疮、肛裂、直肠息肉、直肠癌等,直肠癌患者的粪便潜血试验常呈阳性,早期可能仅表现为少量出血,容易被忽视,而随着病情进展,出血量可逐渐增多,并伴有排便习惯改变、大便变细等症状,白细胞的出现则通常与肠道炎症有关,当肠道受到细菌、病毒或其他病原体侵袭时,炎症细胞会聚集在肠道黏膜,部分白细胞会随粪便排出体外,在细菌性痢疾时,粪便中可见大量白细胞,同时伴有脓血便、里急后重等症状,为诊断和治疗提供了重要依据,镜检还可发现寄生虫卵,如蛔虫卵、钩虫卵、绦虫卵等,这对于诊断肠道寄生虫感染具有决定性意义,在一些卫生条件较差的地区,肠道寄生虫感染较为常见,患者可能会出现腹痛、腹泻、消瘦、食欲减退等症状,严重影响身体健康和生长发育。

化学检查则像是对肠道“情报”的深度解读,常见的化学检测项目包括粪便隐血试验、胆红素检查等,粪便隐血试验是一种筛查肠道出血的有效方法,即使粪便外观正常,也能检测出微量的血液成分,除了上述提到的肠道肿瘤、炎症等疾病外,消化道溃疡患者在活动期也可能出现粪便隐血阳性,持续的消化道出血会导致贫血等并发症,因此定期进行粪便隐血试验对于早期发现这些疾病至关重要,胆红素检查主要用于判断肝胆系统的功能状态,正常情况下,粪便中胆红素以粪胆原形式存在,当肝脏功能受损或胆道梗阻时,粪便中的胆红素代谢会出现异常,在梗阻性黄疸时,由于胆汁排泄受阻,血液中胆红素升高,经肾脏从尿液中排出的胆红素也会增加,同时粪便颜色可变浅甚至呈陶土色,这种颜色的改变是由于胆汁不能正常排入肠道,粪便中缺乏胆红素所致,是诊断胆道梗阻的重要线索之一。

便常规检查的意义远不止于对单一疾病的诊断,它是全面评估肠道健康状况的重要手段,能够帮助医生及时发现潜在的肠道问题,制定合理的治疗方案,并为预防肠道疾病的发生提供参考,在日常生活中,我们应重视便常规检查这一“侦察兵”的作用,尤其是对于有肠道症状(如腹痛、腹泻、便秘、便血等)的人群、中老年人群、有家族肠道病史者以及长期处于高压力状态下的人群,应定期进行便常规检查,做到早发现、早治疗,维护肠道的健康与稳定,从而保障全身的健康与活力,我们也应养成良好的生活习惯,合理饮食、适量运动、保持心情舒畅,为肠道创造一个良好的“工作环境”,让这位“侦察兵”更好地为我们的身体“保驾护航”。