在人类对生命健康的认知与守护中,体温这一看似平常却蕴含着无尽奥秘的生理指标,始终占据着至关重要的地位,它宛如生命活力的晴雨表,细微的变化都可能预示着身体内部状态的波澜起伏,时刻牵动着我们对身体健康状况的关注与担忧。

从医学基础的角度而言,人体的正常体温维持在一个相对狭窄的范围内,通常口腔温度在 36.3 - 37.2℃之间,腋下温度则略低,约为 36 - 37℃,这背后是人体精妙绝伦的体温调节系统在默默运转,下丘脑作为体温调节中枢,就像一位精准无误的指挥官,通过神经调节和体液调节机制,协调着产热与散热过程的动态平衡,当外界环境寒冷时,皮肤表面的血管会收缩,减少热量通过皮肤散发到外界,同时骨骼肌会产生不自主的战栗,以快速增加肌肉的代谢产热,让我们的身体像裹上一层温暖的“内裘”;而当环境炎热时,汗腺分泌汗水增多,汗水蒸发带走大量热量,如同给身体开启天然的“空调降温模式”,从而确保人体核心温度的相对稳定,为体内各种酶促反应和生理过程提供适宜的温度环境,保障生命活动有条不紊地进行。

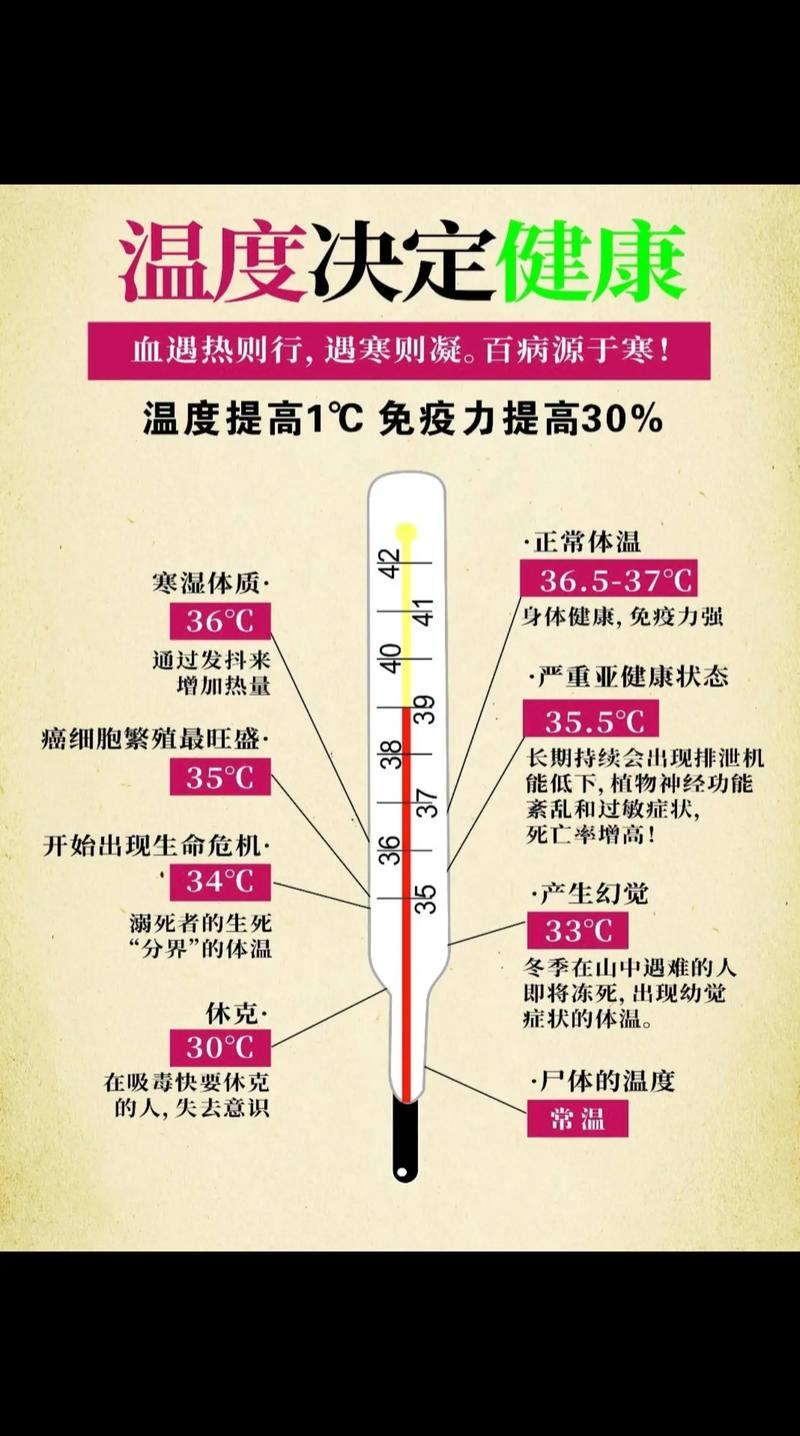

体温的异常变化往往是疾病的前哨信号,发热,这一常见的体温升高现象,常常是身体遭遇病原体入侵后的免疫反应标志,当我们被病毒、细菌等病原体感染时,免疫系统会被激活,释放诸如白细胞介素、肿瘤坏死因子等炎症介质,它们作用于下丘脑体温调节中枢,使体温设定点上移,进而导致发热,适度的发热其实并非全然有害,它可以增强机体的免疫功能,加速免疫细胞的增殖与迁移,抑制病原体的生长繁殖,帮助我们的身体更好地对抗疾病,如果发热过高或持续时间过长,就可能对身体造成损害,如引起脱水、电解质紊乱、甚至抽搐等症状,尤其是对于婴幼儿、老年人以及患有慢性疾病等免疫力低下的人群,高热可能引发更为严重的并发症,威胁生命健康,与之相对的,体温过低同样不容忽视,长时间处于低温环境中且保暖措施不足时,人体散热大于产热,体温会逐渐下降,失温症便是由此引发的危急状况,轻度失温可能导致寒颤、身体颤抖、意识模糊等症状,重度失温则会危及生命,因为身体的新陈代谢减缓,心脏、大脑等重要器官功能受损,最终可能造成器官衰竭。

在日常生活中,准确测量体温是了解身体状况的基本手段,随着科技的发展,如今我们拥有多种体温测量工具可供选择,传统的水银体温计凭借其测量结果的准确性,曾长期被视为体温测量的“金标准”,但因其含有汞元素,存在潜在的环境污染和健康风险隐患,正逐渐被其他更安全便捷的测量方式所取代,电子体温计以其快速、便捷、易读数等优点,成为家庭和医疗机构常用的体温测量设备之一;红外体温计则能够在不接触人体的情况下,瞬间测量额头或耳道等部位的体表温度,广泛应用于机场、车站等人流量大的公共场所,用于快速筛查发热人员,在疫情防控期间更是发挥了重要作用,不同类型的体温计在使用时也有各自的注意事项,使用电子体温计时,要确保探头与测量部位紧密贴合,避免外界冷空气干扰测量结果;而红外体温计虽然方便,但容易受到测量距离、角度以及测量部位表面状况等因素的影响,需要正确操作才能获取较为准确的体温数据。

除了疾病诊断与日常健康管理,体温还在体育竞技领域有着独特的意义,运动员在训练和比赛过程中,身体会经历高强度的体能消耗和应激反应,体温也随之发生变化,通过对运动员体温的监测,教练团队可以及时了解运动员的身体疲劳程度和运动适应状态,合理调整训练强度和比赛策略,避免过度训练或运动损伤导致的体温过高而引发的热射病等严重问题,一些研究表明,适当的体温升高可能会在一定程度上提高肌肉的力量输出和反应速度,这可能是由于体温升高优化了肌肉的生物力学特性和神经传导效率,使得运动员在特定的体温范围内能够发挥出更好的运动表现,但如何在提升运动能力与保障身体健康之间找到平衡,精准调控运动员的体温,仍然是体育科学领域不断探索的课题。

从更宏观的进化生物学视角来看,体温也反映了生物在漫长演化历程中的适应性选择,变温动物如蛇、蜥蜴等,它们的体温随外界环境温度波动而变化,在寒冷季节往往行动迟缓,觅食困难,而在温暖季节则相对活跃,这种对环境温度的高度依赖限制了它们的生存范围和生活方式,而恒温动物的出现则是生命进化史上的一次伟大飞跃,鸟类和哺乳动物通过自身完善的体温调节机制,能够在较为广泛的环境温度条件下保持相对稳定的体温,从而获得了更强的环境适应能力和生存竞争优势,这使得它们可以在不同的气候带栖息繁衍,拓展了生态位,也为地球上生物多样性的形成与发展奠定了基础。

体温作为生命健康的关键指标,承载着丰富的生理信息和深刻的生物学内涵,它不仅关乎个体的日常健康与疾病预警,还在体育、进化等多个领域展现出独特的价值与意义,深入探索体温的奥秘,持续关注体温的变化与调节,有助于我们更好地理解生命的运行规律,守护自身的健康,也为医学、体育等相关领域的发展提供了无尽的研究方向与动力源泉,让我们珍视这一来自身体内部的“温度密码”,用心聆听它所传达的每一个关于生命的讯息,在健康的征程中稳步前行。