在当今社会,随着人口老龄化的加剧,骨质疏松已成为影响中老年人生活质量的重要健康问题,它如同一位悄无声息的杀手,逐渐侵蚀着人们的骨骼健康,给无数家庭带来了巨大的痛苦和负担。

骨质疏松是一种全身性代谢性骨病,主要是由于骨量丢失与降低、骨组织微结构破坏、骨脆性增加,导致患者容易出现骨折。它可以分为原发性和继发性两大类,原发性骨质疏松包括绝经后骨质疏松症、老年性骨质疏松症和特发性骨质疏松,绝经后骨质疏松症一般发生在女性绝经后5~10年内;老年性骨质疏松症一般指70岁以后发生的骨质疏松;而特发性骨质疏松主要发生在青少年,病因尚不明确,继发性骨质疏松则主要由影响骨代谢的疾病或药物所致,如内分泌疾病、结缔组织疾病、胃肠疾病、血液系统疾病等均可能引发该病症。

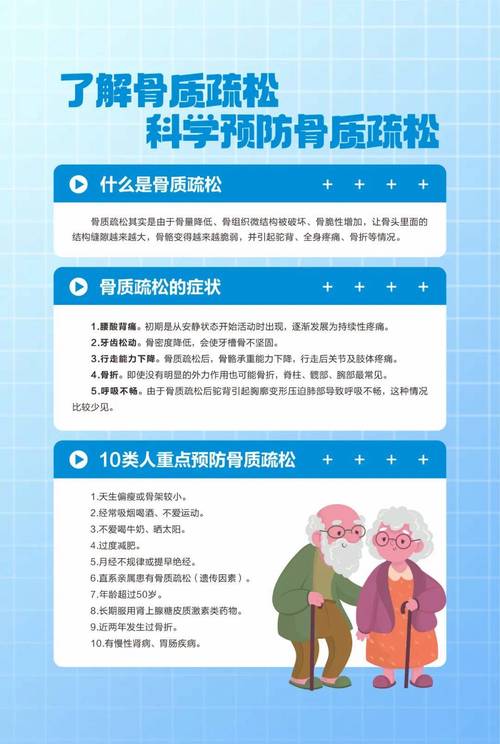

骨质疏松的症状多种多样,早期可能无明显症状,部分患者仅在检查时发现骨密度下降。但随着病情发展,患者可能出现腰背酸痛、周身酸痛、活动受限、身高缩短、驼背、脊柱变形等症状,严重者甚至可能出现脆性骨折,即使在轻微外伤或日常活动中也可能发生,如弯腰、负重、咳嗽或如厕用力等情况下都可能引发骨折,这些症状不仅影响患者的身体健康,还可能对其心理造成极大的负担,导致恐惧、焦虑、抑郁等情绪问题。

骨质疏松的发病机制复杂,是多种因素共同作用的结果。年龄增长是重要因素之一,随着年龄的增加,骨形成与骨吸收之间的平衡被打破,骨量逐渐减少,性激素缺乏也是导致骨质疏松的重要原因,特别是女性绝经后雌激素水平降低,导致破骨细胞活跃,骨吸收增强,遗传因素、营养状况、生活方式以及某些疾病和药物使用等都可能对骨质疏松的发生产生重要影响。

骨质疏松的诊断主要基于骨密度测定和病史采集。目前公认的骨质疏松症诊断标准是基于双能X线吸收测定法(DXA)的测量结果,对于绝经后女性和50岁及以上男性,若T值≤-2.5,则可诊断为骨质疏松,医生还会根据患者的病史、体格检查、生化测定以及影像学检查来综合评估患者的病情。

面对骨质疏松,我们并非束手无策。预防和治疗骨质疏松的关键在于早期识别风险、采取健康的生活方式以及必要时进行药物治疗,在日常生活中,我们应保证足够的钙摄入和维生素D补充,多参与户外运动以增加日照,避免吸烟、过量饮酒等不良习惯,定期进行骨密度检测也是预防骨质疏松的重要手段之一,对于已经确诊骨质疏松的患者,医生会根据其具体情况制定个性化的治疗方案,包括药物治疗、物理治疗以及康复训练等。

骨质疏松是一个需要我们高度重视的健康问题,通过了解其病因、症状、诊断和治疗方法,我们可以更好地预防和应对这一疾病,让我们携手共进,为健康的骨骼和美好的生活努力!