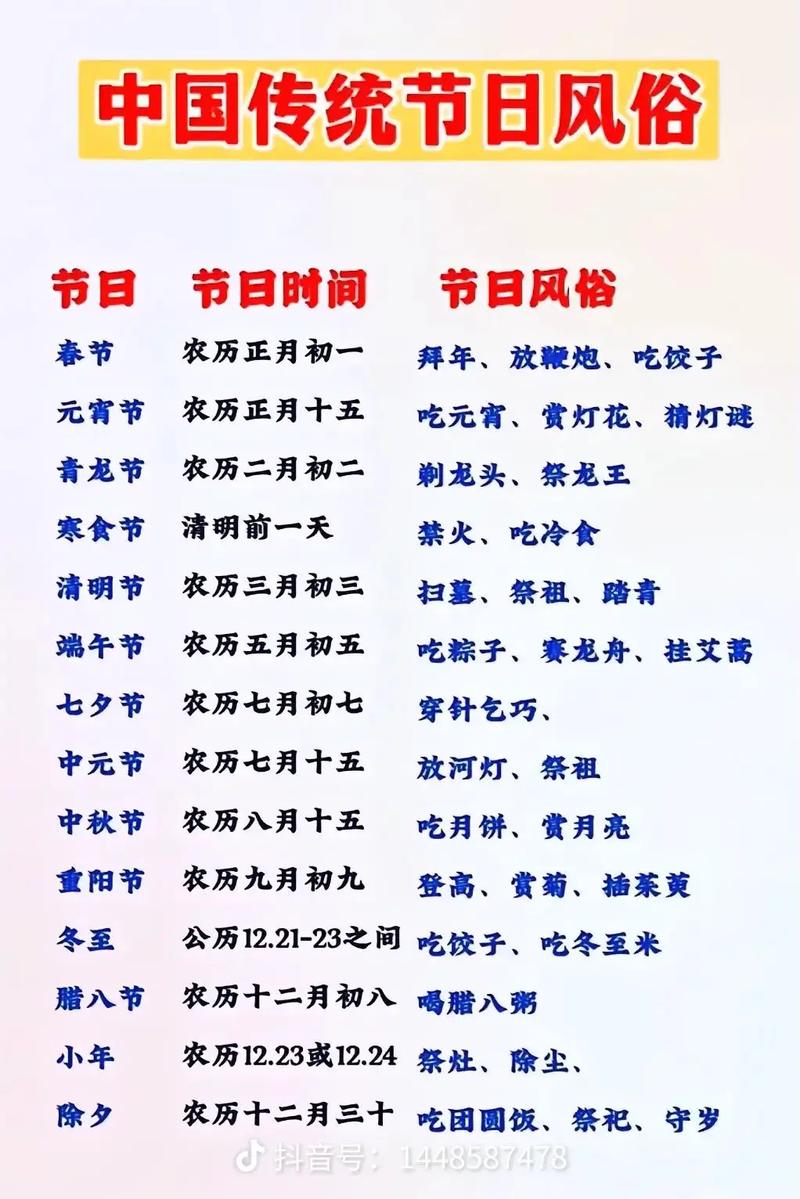

本文目录导读:

春节

1、时间:农历正月初一

2、起源:源于上古时代岁首祈岁祭祀活动,古人根据干支历法确定“岁首”,年节交融,形成了“年”的概念。

3、习俗:贴春联、挂灯笼、吃年夜饭、放鞭炮、拜年、舞龙舞狮等。

4、意义:家庭团圆、辞旧迎新,是中华民族最隆重的传统佳节,集中体现了中国人对家庭的珍视和对美好生活的向往,也是传承传统文化的重要载体。

元宵节

1、时间:农历正月十五

2、起源:早在西汉时期,正月上辛夜就有“祠太一”的活动,这是元宵节的前身,正月十五真正作为民俗节日是在汉魏之后,东汉佛教的传入使其与道教的天官赐福之说融合,逐渐成为一个重要的民俗节日。

3、习俗:赏花灯、猜灯谜、吃元宵(汤圆)、舞龙、舞狮子等。

4、意义:象征团圆、幸福,寓意着吉祥如意,是春节后的第一个重要节日,也是家人团聚、欢乐喜庆的时刻,同时融合了多种文化元素,展现了中国传统文化的丰富内涵。

清明节

1、时间:公历4月5日前后

2、起源:源自上古时代的祖先信仰与春祭礼俗,兼具自然与人文两大内涵,既是自然节气点,也是传统节日,清明礼俗文化充分体现了“天人合一”的观念。

3、习俗:扫墓祭祖、踏青、插柳、放风筝等。

4、意义:主要体现对祖先的敬仰与思念,同时也是人们亲近自然、感受春天的时刻,传承了中华民族尊老敬祖的传统美德,强化了家族和民族的凝聚力。

端午节

1、时间:农历五月初五

2、起源:最初是上古先民以龙舟竞渡形式祭祀龙祖的节日,后因战国时期的楚国诗人屈原在这一天投江自尽,人们为纪念他而划龙舟、吃粽子,逐渐演变为现行的端午节俗。

3、习俗:吃粽子、赛龙舟、挂艾叶、饮雄黄酒等。

4、意义:纪念屈原的高尚品格和爱国精神,同时也有驱邪防疫、祈求健康平安的含义,体现了中华民族对正义、忠诚的崇尚和对健康生活的追求。

中秋节

1、时间:农历八月十五

2、起源:源于对天象的崇拜,由上古时代秋夕祭月演变而来,普及于汉代,定型于唐朝初年,成为固定的节日,中秋一词最早记载于《周礼》,盛行始于宋朝。

3、习俗:赏月、吃月饼、玩花灯、猜灯谜等。

4、意义:象征团圆、和谐,承载着人们对家庭和睦、幸福美满生活的向往,是中华民族弥足珍贵的文化遗产,也是人们在繁忙生活中寄托情感、享受亲情的重要时刻。

重阳节

1、时间:农历九月初九

2、起源:可追溯到上古时期,古时民间在重阳节有登高祈福、秋游赏菊、佩插茱萸、拜神祭祖及饮宴求寿等习俗;传承至今,又添加了敬老等内涵。

3、习俗:登高望远、赏菊、插茱萸、吃重阳糕、饮菊花酒等。

4、意义:具有深厚的文化底蕴,它蕴含着中华民族对自然的敬畏之情,以及对长寿和健康的祝愿,也是弘扬尊老敬老传统美德的重要节日。

冬至节

1、时间:公历12月21 - 23日

2、起源:上古时代,人们“负霜露”“逆寒风”,发展出一系列迎冬、祭祖、送寒、迎岁等活动,汉代以后,冬至逐渐变成法定节日,并出现“冬至大如年”的说法。

3、习俗:吃饺子、汤圆等冬至美食,有的地方还会有祭祖、祈福等活动。

4、意义:是阴阳转化的关键节气,代表着寒冷的冬天即将到来,也象征着新旧交替、生命循环不息,同时体现了中华民族对祖先的缅怀和对团圆的重视。

除夕

1、时间:农历十二月廿九或三十

2、起源:上古时期人们就有了年终祭祀祖先神灵的习俗,先秦时期的“腊祭”是其雏形,南北朝时期,“春节”一词逐渐被使用,到了唐代,宫廷中开始重视“元旦”(即今天的春节),民间则依然保留着岁终祭祀的传统,除夕逐渐演变成一个独立的节日。

3、习俗:吃年夜饭、贴门神、挂对联、放鞭炮、守岁等。

4、意义:是一年中的最后一个晚上,意味着旧的一年的结束和新的一年的开始,家人团聚,共同辞旧迎新,充满了浓厚的家庭氛围和对新年的美好期望,也是传承中华民族传统文化的重要时刻。

中国的传统节日丰富多彩,涵盖了春夏秋冬四个季节,每个节日都有其独特的历史渊源和文化内涵,这些节日不仅为民众提供了欢乐和团聚的机会,更是传承和弘扬中华民族优秀传统文化的重要载体,它们凝聚着中华民族的民族精神和情感,展现出中华文化的博大精深和独特魅力。