本文目录导读:

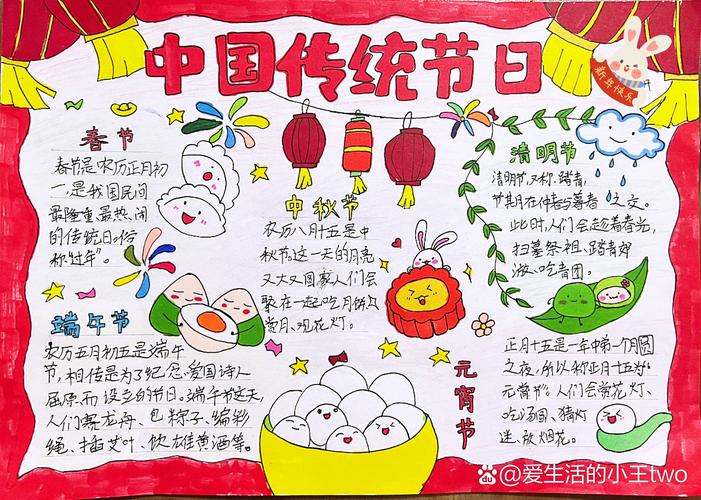

春节

春节,即农历新年,是中华民族最隆重的传统佳节,它标志着新一年的开始,承载着人们对美好生活的向往与期盼。

习俗:春节期间,家家户户张灯结彩,贴春联、挂年画、放鞭炮,春联用对仗工整、简洁精巧的文字描绘美好形象,抒发美好愿望;年画色彩鲜艳,题材广泛,常见的有门神、财神等,除夕夜,全家人团聚在一起吃年夜饭,这是一年中最丰盛的一顿晚餐,寓意着团圆美满,长辈会给晚辈发压岁钱,保佑晚辈在新的一年里平安健康,大年初一,人们穿着新衣,走亲访友,互相拜年,舞龙、舞狮等民间活动也为春节增添了浓郁的喜庆氛围。

传说:关于春节的起源有多种传说,其中最著名的当属“年兽”传说,相传,年兽是一种凶猛的怪物,每到年末就会出来伤害人畜,破坏庄稼,人们发现年兽怕红色、火光和炸响,于是便在除夕张贴红对联、燃放鞭炮,以驱赶年兽,久而久之,这便形成了春节的一系列习俗。

文化内涵:春节不仅是一个欢乐的节日,更蕴含着深厚的文化内涵,它是家庭团聚的时刻,强调亲情与孝道;是辞旧迎新的日子,体现了人们对未来的憧憬与信心;也是传承民族文化的重要契机,通过各种习俗和活动,让后人了解先辈们的智慧与情感。

元宵节

元宵节,又称上元节、小正月等,是春节之后的第一个重要节日。

习俗:元宵节有赏花灯、猜灯谜、吃元宵等习俗,元宵佳节,大街小巷张灯结彩,各式各样的花灯琳琅满目,造型精美,有动物形状、花卉形状、人物故事等,猜灯谜则是将谜语写在纸条上,贴在五光十色的彩灯上供人猜谜,既能启迪智慧又饶有兴趣,元宵作为节日特色食品,最初叫“浮元子”,后称“元宵” ,生意人还美其名曰“元宝”,它由糯米粉制成,馅料丰富多样,有芝麻、豆沙、枣泥等,寓意着团圆甜蜜。

传说:元宵节的传说与东方朔有关,汉武帝正月上辛夜在甘泉宫祭祀“太一”,东方朔因捉弄汉武帝而被关进牢房,东方朔向一位宫女求救,宫女告诉他唯有求助于皇帝才能得救,东方朔让宫女告诉皇帝,说天上的玉帝要烧掉长安城,只有元宵姑娘带着糯米团子进城献祭才能化解灾难,皇帝听信后下令照做,元宵姑娘成功进入皇宫,东方朔也因此被释放,后来人们为了纪念这一事件,便有了元宵节吃元宵的习俗。

文化内涵:元宵节是一个充满诗意与浪漫的节日,赏花灯、猜灯谜等活动展现了古代人民的智慧与创造力;而吃元宵则象征着团圆和睦,这一天,人们走出家门,共赏明月,共享欢乐,增进了人与人之间的情感交流,体现了中华民族对和谐、美好生活的追求。

清明节

清明节,又叫扫墓节、踏青节等,是中国传统节日之一,也是最重要的祭祀节日。

习俗:清明节的主要习俗有扫墓祭祖、踏青郊游等,扫墓时,人们携带酒食果品、纸钱等物品到墓地,将食物供祭在先人墓前,焚烧纸钱,为坟墓培上新土,或折几枝嫩绿的新枝插在坟上,然后叩头行礼祭拜,踏青古时叫探春、寻春等,四月清明,春回大地,自然界到处呈现一派生机勃勃的景象,正是郊游的大好时光,人们会结伴到郊外游玩,欣赏自然风光,感受春天的气息。

传说:相传春秋时期,晋公子重耳为逃避迫害而流亡国外,流亡途中,在一处渺无人烟的地方,重耳又累又饿,再也无力站起来,随臣介子推从自己大腿上割下一块肉,煮了一碗肉汤让重耳喝了,这才使他恢复了精神,后来,重耳做了国君,他对有功之臣大加封赏,唯独忘了介子推,介子推不愿夸功争宠,悄悄离开朝堂回到家中,后来有人为介子推鸣不平,劝他面君讨赏,介子推认为自己清正廉洁,不应去争功邀赏,于是背着老母躲进了山中,重耳得知后,亲自到山中寻找,却怎么也找不到,有人出计纵火烧山,想逼介子推出山,大火烧了三天三夜,介子推始终没有出来,火势熄灭后,人们发现介子推抱着老母亲坐在一棵老柳树下死了,晋文公见状恸哭,装殓时,从树洞里发现一片衣襟,上写道:“割肉奉君尽丹心,但愿主公常清明。”为了纪念介子推,晋文公下令将这一天定为寒食节,第二年晋文公率众臣登山祭奠,发现老柳树死而复活,便赐老柳树为“清明柳”,并把这天定为清明节。

文化内涵:清明节既是一个祭祀祖先、缅怀先烈的节日,也是一个亲近自然、踏青游玩的节日,它体现了中华民族对祖先的敬重与感恩之情,同时也反映了人们对生命、自然的敬畏与热爱,在清明节祭扫祖先墓地的过程中,人们传承着家族血脉,铭记着祖先的恩德与教诲;而踏青郊游则让人们在大自然中放松身心,感受生命的活力与美好。

端午节

端午节,最初是上古先民以龙舟竞渡形式祭祀龙祖的节日,因战国时期的楚国诗人屈原在端午抱石跳汨罗江自尽,后来人们亦将端午节作为纪念屈原的节日。

习俗:端午节有吃粽子、赛龙舟、挂菖蒲、喝雄黄酒等习俗,粽子是用竹叶或芦苇叶包裹糯米蒸煮而成,形状多为三角形或四角形,赛龙舟是一项富有激情和团队合作精神的活动,通常在江河湖泊中举行,人们在龙舟上齐心协力划桨,奋勇向前,挂菖蒲和喝雄黄酒则是为了驱邪避灾、祈福纳祥。

传说:屈原是战国时期楚国的爱国诗人和政治家,他一心报国却遭谗言被流放,公元前 278 年,秦军攻破楚国京都,屈原不忍舍弃祖国,于五月五日投汨罗江自尽,以身殉国,楚国百姓非常悲痛,纷纷划船去汨罗江中寻找他的遗体,但是没有找到,人们为了防止鱼虾咬食屈原的身体,将米团投入江中喂鱼,后来,这种投米团的行为逐渐演变成了吃粽子的习俗;划船寻找屈原也逐渐演变成了赛龙舟的习俗。

文化内涵:端午节蕴含着丰富的文化内涵,它体现了中华民族的爱国主义精神,屈原的爱国事迹和崇高品格激励着无数中华儿女为国家和民族的利益而奋斗,端午节的各种习俗也反映了古代人民对健康、平安的祈愿和对美好生活的追求。

中秋节

中秋节起源于上古时代,普及于汉代,定型于唐朝初年,盛行于宋朝以后,中秋节以月之圆兆人之团圆,是中华民族的传统节日之一。

习俗:中秋节的主要习俗有赏月、吃月饼、猜灯谜等,中秋之夜,一家人围坐在一起,摆上月饼、水果等供品,一边赏月一边聊天,月饼是中秋节的特色食品,圆形的月饼象征着团圆,猜灯谜也是中秋佳节的一项传统活动,人们在灯下挂上写有谜语的纸条,供大家猜测。

传说:嫦娥奔月是最为人所熟知的中秋节传说,相传,远古时候有一年,天上出现了十个太阳,烤得大地冒烟,海水干枯,老百姓眼看无法再生活下去了,有个叫后羿的英雄,他登上昆仑山顶,运足神力,一箭射下九个太阳,留下一个太阳照耀大地,王母娘娘为奖励后羿为民除害,送了他一颗仙药,后羿将仙药交给妻子嫦娥保管,嫦娥将仙药藏在百宝匣里,不料被坏人逄蒙看见了,逄蒙趁后羿不在家时威逼嫦娥交出仙药,嫦娥不肯交出,情急之下吞下了仙药,吃了仙药后的嫦娥不由自主地飘了起来,一直飘到了月亮上,后羿回家后得知此事,伤心不已,每年的八月十五晚上,后羿都会在院子里摆上嫦娥最爱吃的食物,望着明月思念嫦娥。

文化内涵:中秋节是一个团圆的节日,它承载着人们对家人的思念和对美好生活的向往,在这一天,无论身在何处,人们都希望能与亲人团聚,共度佳节,赏月、吃月饼等活动不仅是一种娱乐方式,更是人们表达情感、传递祝福的载体,中秋节也体现了中华民族对自然天象的崇拜和敬畏之情。

传统节日是中华民族悠久历史文化的重要组成部分,每一个节日都有着独特的魅力和深刻的文化内涵,它们不仅是我们欢聚一堂、庆祝娱乐的时刻,更是传承民族文化、弘扬民族精神的重要途径,让我们珍视