在人类历史的长河中,隧道宛如一条条隐匿于大地深处的神秘纽带,串联起山脉的两端,贯通城市的脉络,跨越江河湖海,成为交通、工程乃至文明发展进程中不可或缺的关键元素,它们或蜿蜒曲折于崇山峻岭之间,或静静蛰伏于繁华都市的地下,承载着岁月的沉淀、时代的印记以及无数人的梦想与希望。

从古老的时光回溯,隧道的雏形便已悄然浮现,早期人类为了躲避猛兽的侵袭,寻找安全的栖息之所,开始尝试挖掘洞穴,这可谓是最原始的“隧道”形态,随着文明的演进,出于军事防御和贸易往来的需求,人们开始有意识地修筑更为复杂和实用的隧道,秦始皇统一六国后,为了抵御北方游牧民族的侵扰,修建了万里长城,并在其沿线设置了众多关隘和隧洞,这些隧洞不仅为军队的快速调动提供了隐蔽通道,也成为了古代军事建筑智慧的杰出代表,而在欧洲,罗马人则是修建隧道的先驱者之一,他们建造的古罗马水道桥和引水隧道系统,巧妙地利用了地形落差,将远处的水源引入城市,解决了居民的生活用水问题,至今仍令人赞叹不已。

进入现代社会,隧道技术迎来了飞速发展的黄金时期,交通隧道的建设如雨后春笋般兴起,极大地缩短了地域之间的距离,促进了区域间的经济交流和文化融合,以铁路隧道为例,瑞士的圣哥达基线隧道堪称工程奇迹,这条全长 57 公里的隧道,穿越阿尔卑斯山脉,连接了瑞士的南北地区,历时近二十年才建成通车,它的开通使得苏黎世与米兰之间的列车行程时间大幅缩短,原本需要数小时的翻山越岭之旅,如今只需不到三个小时就能轻松抵达,大大提高了运输效率,推动了沿线地区的旅游业和商业繁荣,高速公路隧道同样不甘示弱,挪威的洛格兰隧道全长 24.5 公里,是世界上最长的海底隧道之一,它像一条沉睡的巨龙盘踞在海底,将挪威本土与斯瓦尔巴群岛紧密相连,无论狂风暴雨还是冰天雪地,都能确保车辆稳定通行,为极地地区的物资运输和人员往来提供了可靠保障。

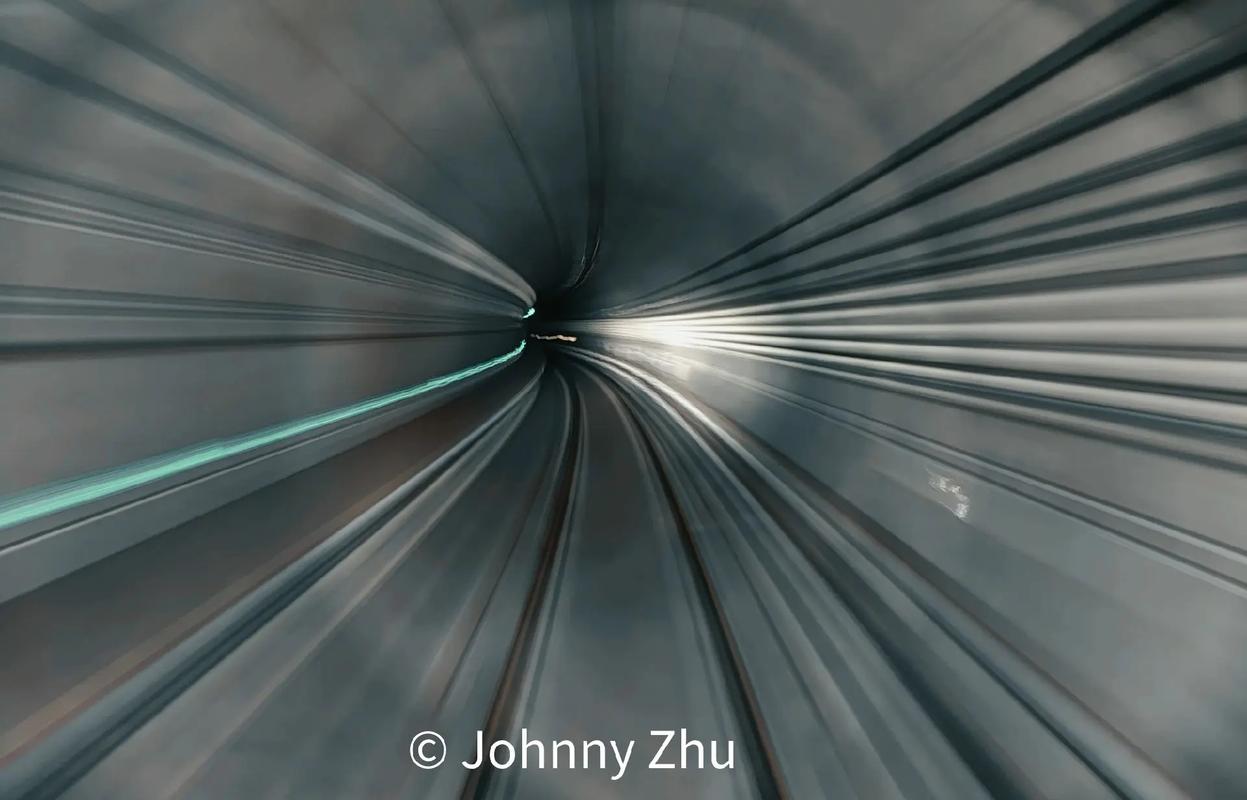

除了交通领域,隧道在水利工程中的应用也至关重要,南水北调工程中线,便是通过一系列巨型隧洞穿越黄河、淮河等流域,将长江水系的丰富水资源输送到缺水的华北地区,滋润了干涸的土地,缓解了北方地区的水资源短缺困境,惠及亿万民众,成为中国水利工程史上的一座丰碑,而在城市内部,地铁隧道更是现代都市交通的生命线,北京、上海、广州等大城市拥有庞大而复杂的地铁网络,每天承载着数百万乘客的出行需求,穿梭于城市的地下空间,有效缓解了地面交通拥堵状况,让城市的脉搏得以顺畅跳动。

隧道的建设并非易事,它往往面临着诸多技术难题和严峻挑战,地质条件的复杂多变首当其冲,在山区修建隧道时,可能会遭遇坚硬的岩石层、破碎带、断层以及地下水渗漏等问题,工程师们需要运用先进的地质探测技术和爆破工艺,小心翼翼地突破重重障碍,确保施工安全和进度,海底隧道的建设则面临着更大的压力,巨大的海水压力、腐蚀环境以及地震、海啸等自然灾害的威胁都给工程带来了极高的风险,资金投入巨大、施工周期漫长也是隧道建设面临的现实困境,需要整合各方资源,精心规划与管理,才能确保项目顺利推进。

展望未来,隧道技术仍在不断探索创新的道路上大步迈进,智能隧道的概念逐渐兴起,通过安装传感器、监控系统和通信设备,实现对隧道结构的实时监测、故障预警以及自动化运维管理,提高运营效率和安全性,随着超导材料、磁悬浮技术等新兴科技的发展应用,未来或许会出现更加高速、节能的隧道交通方式,进一步拉近世界的距离,开启人类交通发展的新篇章。

从古老洞穴到现代宏伟巨构,隧道见证了人类与自然抗争、科技进步的伟大历程,它们是连接过去与未来的时空脉络,在岁月的长河中默默诉说着人类坚韧不拔的精神和对美好生活的不懈追求,持续推动着社会向着更高效、更便捷的方向前行。