本文目录导读:

肝脏是人体的重要器官之一,承担着解毒、代谢、分泌和排泄等多种功能,肝炎作为肝脏的炎症性疾病,却给人们的健康带来了严重威胁,了解肝炎的种类及其防治方法,对于预防和治疗肝炎、保护肝脏健康具有重要意义。

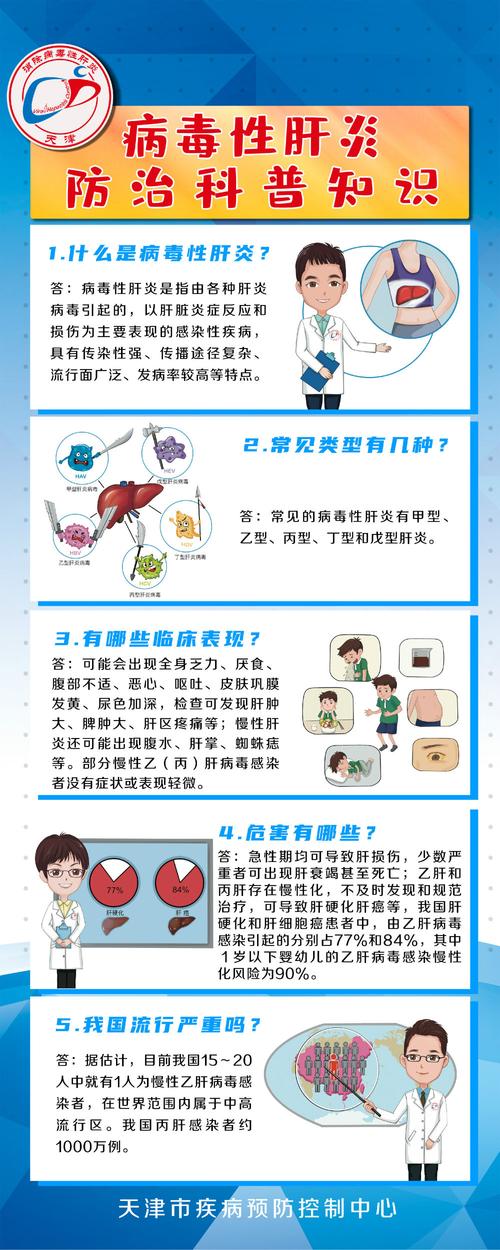

病毒性肝炎

(一)甲型肝炎(HAV)

1、特点:主要通过粪 - 口途径传播,如食用被污染的食物或饮用被污染的水,潜伏期较短,通常为15 - 45天,发病急,症状明显,以黄疸、乏力、食欲减退、恶心呕吐等为主要表现。

2、预防措施:加强环境卫生和食品卫生管理,养成良好的个人卫生习惯,饭前便后洗手,不喝生水,不吃未洗净的蔬菜水果和未经煮熟的食物,接种甲肝疫苗可有效预防甲肝。

3、治疗方法:目前尚无特效治疗药物,主要是对症支持治疗,如休息、补充营养、护肝等,大多数患者可自愈,预后良好。

(二)乙型肝炎(HBV)

1、特点:可通过母婴传播、血液传播、性接触传播等多种途径传播,潜伏期较长,一般为1 - 6个月,病情复杂,部分患者可转为慢性肝炎,甚至发展为肝硬化、肝癌。

2、预防措施:新生儿及时接种乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白是阻断母婴传播的关键,避免不必要的输血和使用血制品,不共用注射器、牙刷、剃须刀等可能接触血液的物品,正确使用安全套可降低性传播的风险,定期体检,及时发现和治疗乙肝病毒感染者。

3、治疗方法:慢性乙肝患者需要根据病情进行抗病毒治疗,常用的抗病毒药物有核苷(酸)类似物和干扰素等,应注意休息、合理饮食、戒烟戒酒等,以减轻肝脏负担。

(三)丙型肝炎(HCV)

1、特点:主要通过血液传播,如输血、共用注射器、纹身、穿耳洞等不安全的操作,也可通过性接触和母婴传播,但概率较低,潜伏期为2 - 26周,平均7.8周,多数患者无明显症状,易被忽视,长期感染可导致肝脏慢性损伤,甚至发展为肝硬化和肝癌。

2、预防措施:严格筛选献血员,加强对血液制品的监督管理,杜绝不安全的注射行为和纹身、穿耳洞等操作,使用一次性医疗器械,避免共用剃须刀、牙刷等物品,对于高危人群,如静脉药瘾者、血液透析患者、经常接受输血或血液制品者等,应定期进行丙肝抗体检测,以便早期发现和治疗。

3、治疗方法:目前丙肝已可实现功能性治愈,主要采用小分子化合物进行抗病毒治疗,疗程短、副作用小、疗效显著,患者应注意休息、合理饮食,定期复查肝功能和病毒载量。

(四)丁型肝炎(HDV)

1、特点:为缺陷病毒,必须在乙肝病毒(HBV)或其他辅助病毒存在的条件下才能复制和感染人类,与乙肝重叠感染后,可使病情加重,加速肝脏纤维化和肝硬化的进程,增加肝癌的发生风险。

2、预防措施:预防乙型肝炎是关键,因为减少了乙肝病毒感染,也就间接预防了丁型肝炎的重叠感染,对于乙肝病毒感染者,应避免与他人发生可能传播血液的行为,并定期检查丁肝病毒标志物。

3、治疗方法:对丁肝病毒感染尚无特效治疗方法,主要是针对乙肝病毒感染进行治疗,同时给予保肝、对症治疗等支持疗法,以缓解肝脏炎症,延缓病情进展。

(五)戊型肝炎(HEV)

1、特点:主要通过粪 - 口途径传播,与甲型肝炎相似,但戊型肝炎病毒更易导致重症肝炎和死亡,尤其是孕妇感染后,病死率可高达10% - 20%,潜伏期为10 - 60天,平均40天,临床表现以发热、乏力、食欲减退、恶心呕吐、黄疸等为主。

2、预防措施:注意饮食卫生和个人卫生,防止病从口入,改善饮用水源和环境卫生,加强对食品生产和加工过程的监管,接种戊肝疫苗可有效预防戊型肝炎。

3、治疗方法:目前尚无特异性治疗药物,主要是采取综合支持疗法,包括卧床休息、营养支持、维持水电解质平衡等,对于重症患者,应密切监测病情变化,及时处理并发症。

酒精性肝病

(一)特点

酒精性肝病是由于长期大量饮酒导致的中毒性肝损伤,包括酒精性脂肪肝、酒精性肝炎、肝纤维化和肝硬化等,初期表现为脂肪肝,进而发展为酒精性肝炎、肝纤维化和肝硬化,严重危害肝脏健康和生命安全,其临床表现因病情轻重而异,轻者可无明显症状,重者可出现黄疸、腹水、肝性脑病等症状。

(二)预防措施

1、控制饮酒量:男性每天饮酒的酒精含量不应超过两个标准饮酒单位(约含纯酒精30克),女性不超过一个标准饮酒单位(约含纯酒精15克),减少饮酒频率和饮酒量是预防酒精性肝病的关键。

2、避免空腹饮酒:空腹时酒精吸收快,对肝脏损伤更大,饮酒时应适量进食,以减缓酒精的吸收速度。

3、定期体检:长期饮酒者应定期进行肝功能、肝脏超声等检查,以便早期发现肝脏病变,及时采取措施。

4、健康生活方式:保持均衡的饮食,多吃蔬菜水果,少吃油腻食物;适当运动,增强体质;戒烟限酒,避免吸烟与饮酒同时进行,加重肝脏负担。

(三)治疗方法

1、戒酒:一旦确诊酒精性肝病,必须立即戒酒,这是治疗的关键措施,戒酒后,肝脏损伤通常会逐渐减轻,肝功能也会有所恢复。

2、药物治疗:可根据病情给予保肝、抗炎、抗氧化等药物治疗,以改善肝脏炎症和损伤,积极治疗酒精性肝病的并发症,如食管胃底静脉曲张破裂出血、肝性脑病等。

3、营养支持:给予高蛋白、高热量、低脂饮食,补充维生素和矿物质,促进肝细胞修复和再生。

脂肪性肝病

(一)特点

脂肪性肝病是指由于各种原因导致的肝细胞内脂肪堆积过多的病变,可分为非酒精性脂肪性肝病和酒精性脂肪性肝病,临床上常无明显症状,多数在体检时偶然发现,随着病情进展,可出现乏力、右上腹不适、肝区疼痛等症状,部分患者可发展为肝硬化和肝癌。

(二)预防措施

1、合理饮食:控制饮食中的脂肪和糖分摄入,减少高热量、高脂肪、高糖食物的摄取,增加蔬菜、水果、全谷物等富含膳食纤维的食物摄入,保持饮食的均衡和多样化。

2、适量运动:每周进行至少150分钟的中等强度有氧运动,如快走、慢跑、游泳等,也可以适当进行力量训练,运动有助于消耗体内多余的脂肪,减轻肝脏脂肪堆积。

3、控制体重:肥胖是脂肪性肝病的重要危险因素之一,保持健康的体重范围可以有效预防脂肪性肝病的发生和发展,通过合理饮食和适量运动来控制体重增长或减轻体重。

4、避免酗酒:长期大量饮酒可引起酒精性脂肪性肝病,因此应避免酗酒或戒酒。

5、定期体检:定期进行肝功能检查和肝脏超声等检查,及时发现和诊断脂肪性肝病,以便采取相应的干预措施。

(三)治疗方法

1、改变生活方式:对于非酒精性脂肪性肝病患者,首要的治疗措施是通过节食、运动等方式来减轻体重和改善胰岛素抵抗,建议患者控制饮食中的脂肪和糖分摄入,增加膳食纤维的摄入,每周进行适量的运动。

2、药物治疗:如果改变生活方式效果不佳,或患者存在肝功能异常等情况,可在医生指导下使用降脂药、保肝药等进行治疗,他汀类药物可降低血脂水平,维生素E等抗氧化剂可减轻肝脏氧化应激反应。

3、治疗相关疾病:如果患者同时患有糖尿病、高血压等代谢性疾病,应积极治疗这些疾病,以控制病情进展,减轻对肝脏的影响。

药物性肝损伤

(一)特点

药物性肝损伤是指由药物本身或其代谢产物引起的肝脏损害,可表现为肝细胞坏死、胆汁淤积、肝细胞脂肪变性等病理变化,常见的致肝损伤药物包括抗生素