在美食的广袤世界中,菜品的黏糯度是影响口感体验的重要因素之一,它如同一位隐匿于食物背后的魔法师,能在不经意间触动我们的味蕾,带来独特而丰富的感受,无论是传统的中式佳肴,还是别具风情的异国美食,黏糯度都扮演着不可或缺的角色。

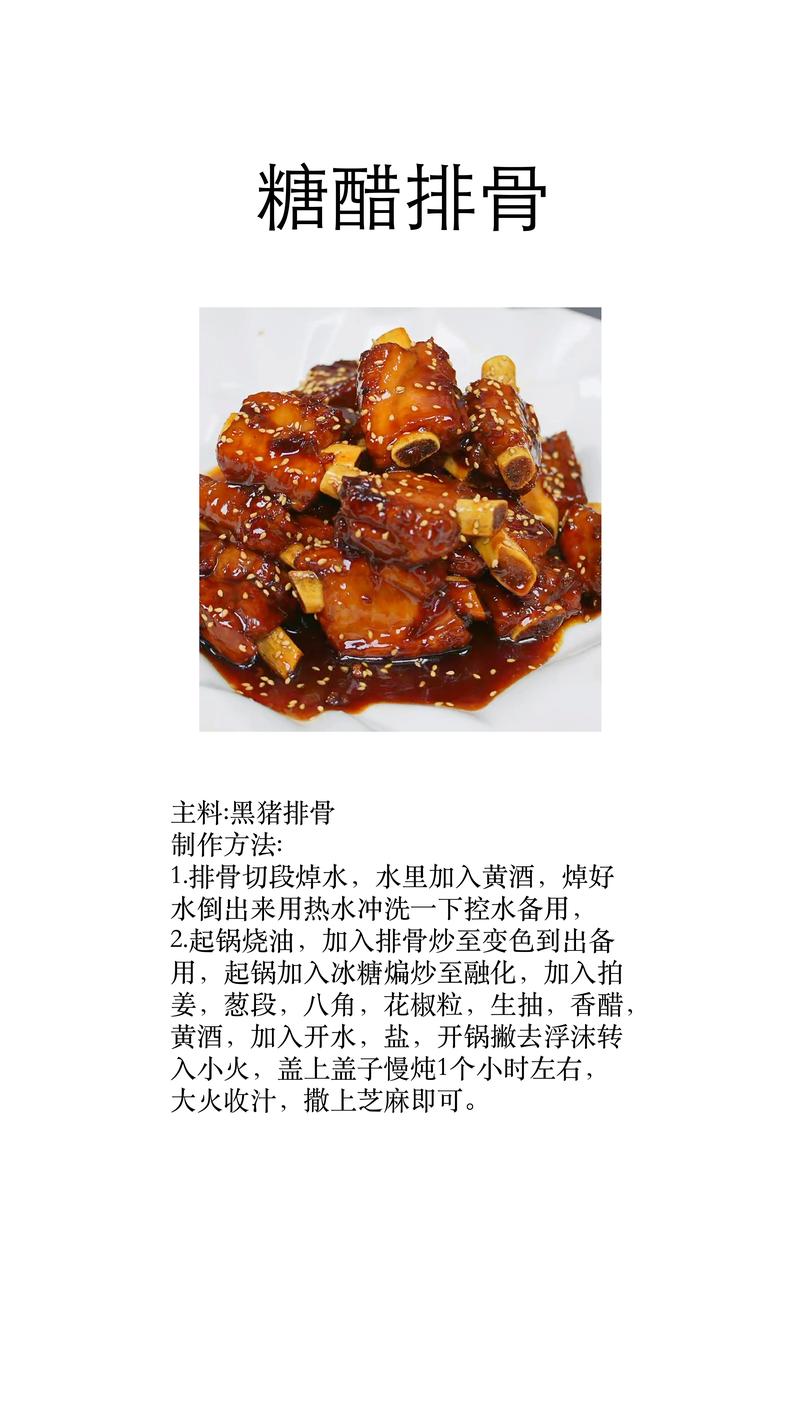

从日常的饮食经验来看,我们能轻易列举出许多具有黏糯口感的菜品,那盘软糯香甜的红豆糯米饭,每一粒糯米都吸饱了红豆的甜香,入口即化的瞬间,黏糯的米粒仿佛在舌尖上舞动,带来一种满足感和幸福感,又如,逢年过节时餐桌上的年糕,其黏糯的质地不仅承载着人们对美好生活的期盼,更是在咀嚼过程中,给予牙齿一种适度的抵抗,随后释放出浓郁的米香,还有那经典的糖醋排骨,经过精心烹制后,表面那一层亮晶晶的糖浆赋予了它独特的黏糯感,让排骨的每一口都充满了浓郁的酸甜味道。

菜品黏糯度的形成并非偶然,而是涉及到食材的选择、烹饪工艺以及化学成分等多方面的因素,在食材方面,像糯米、黄米、芋头、山药等本身就含有丰富的淀粉,这些淀粉在加热过程中会发生糊化作用,从而使食材的质地变得黏糯,以糯米为例,其支链淀粉含量较高,在蒸煮或炖煮时,淀粉颗粒吸水膨胀,相互交织在一起,形成了那种令人喜爱的黏糯口感,而不同的品种、产地甚至收获季节,都会对食材的黏糯度产生影响,某些特定品种的糯米,由于其淀粉结构的差异,可能会呈现出更为软糯细腻的口感。

烹饪工艺也是决定菜品黏糯度的关键因素之一,同样是糯米,若是简单地用清水煮成米饭,其黏糯度可能相对较弱;但如果将其浸泡后与红枣、桂圆等食材一起慢炖,随着时间的推移,糯米充分吸收其他食材的汁液,同时内部的淀粉进一步糊化,最终得到的便是一锅黏糯香甜、软烂可口的甜品,再比如制作拔丝地瓜,将地瓜切成小块,先油炸至熟透,然后迅速裹上熬制好的糖浆,在这个过程中,糖浆遇冷迅速凝固,形成一层黏牙的外壳,而内部地瓜本身的质地也因为高温处理变得绵软,这种外脆内糯的独特口感,便是烹饪工艺赋予的奇妙之处。

从化学层面剖析,黏糯度的产生与淀粉的结构和性质密切相关,淀粉是一种多糖聚合物,由葡萄糖分子通过糖苷键连接而成,当淀粉受到热、水、机械力等外界因素影响时,会发生物理和化学变化,糊化就是其中一个重要的过程,在适当的温度和水分条件下,淀粉颗粒吸水膨胀,结晶结构被破坏,分子间的氢键断裂,从而使得淀粉变得易于消化吸收,同时也呈现出黏糯的特性,一些食品添加剂如增稠剂、胶体等也被广泛应用于烹饪中,用于调节菜品的黏糯度,在制作汤圆时,加入适量的糯米粉和水磨糯米粉混合使用,可以使汤圆的皮更加光滑、黏糯,不易破裂;在烘焙蛋糕时,使用少量的玉米淀粉可以改善蛋糕的质感,使其更加湿润、绵软。

了解菜品黏糯度的形成原理和影响因素,对于烹饪实践和美食创新都有着重要的意义,在烹饪实践中,厨师们可以根据不同食材的特点和个人口味偏好,灵活运用各种烹饪技巧来调整菜品的黏糯度,比如在制作红烧肉时,如果想要肉质更加软糯入味,可以适当延长炖煮的时间;而在制作凉拌菜时,为了避免食材过于黏腻影响口感,可以选择一些质地较为清爽的调料和烹饪方法,在美食创新方面,对菜品黏糯度的探索可以为开发出新颖独特的美食提供思路,近年来,一些融合了传统食材与现代烹饪技术的创意菜品应运而生,如将分子料理中的凝胶技术应用于传统糕点的制作,创造出具有全新口感和外观的美食体验。

菜品的黏糯度是一个充满魅力和深度的话题,它不仅仅是一种简单的口感描述,更是美食文化与科学知识相结合的产物,无论是为了满足味蕾的享受,还是为了探索美食的无限可能,对菜品黏糯度的研究都值得我们深入下去,在未来的美食之旅中,让我们继续品味黏糯之美,发现更多隐藏在食物背后的奇妙世界。