在北京繁华的西城区,有一座承载着厚重历史文化底蕴的寺庙——法源寺,这座古老的佛教寺院,宛如一颗璀璨的明珠,穿越千年的时光,见证着岁月的沧桑变迁,散发着独特而迷人的魅力。

法源寺的历史可追溯到唐太宗贞观十九年(公元645年),最初名为“悯忠寺”,是为哀悼北征辽东阵亡的将士而建,其创建初衷便赋予了它独特的忠义精神和深厚的历史使命,此后,历经宋、元、明、清等多个朝代的修缮、改建,虽寺址始终未变,但每一次的兴衰更迭都为其增添了一抹不同时代的风采,在漫长的历史长河中,法源寺不仅是一座宗教场所,更是北京城历史发展的重要见证者。

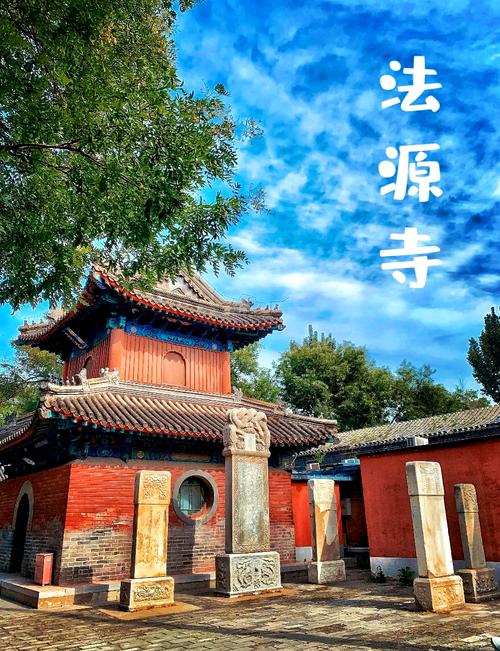

步入法源寺,首先映入眼帘的是古朴庄重的山门,山门为单檐歇山顶建筑,红墙黄瓦,在绿树的映衬下显得格外庄严,门前的石狮威严地守护着这片净土,仿佛在诉说着往昔的故事,穿过山门,便是天王殿,殿内供奉着弥勒佛和四大天王塑像,造型生动,栩栩如生,弥勒佛以布袋和尚的形象呈现,开怀大笑,袒胸露怀,传递着慈悲与喜悦;四大天王则威严地站立在两旁,守护着寺庙的安宁,这些塑像不仅是艺术的杰作,更承载着佛教文化中对护法神灵的崇敬与信仰。

继续前行,大雄宝殿巍峨耸立在眼前,作为寺内的主体建筑,大雄宝殿规模宏大,气势磅礴,殿内供奉着释迦牟尼佛等佛像,香烟缭绕,庄严肃穆,这些佛像采用木胎贴金罩漆工艺制作,每一尊都精美绝伦,是明朝时期的佳作,展现了古代工匠高超的技艺和对佛教的虔诚之心,在这里,信徒们虔诚地祈祷,寻求心灵的慰藉和精神的寄托,感受着佛教文化的深厚内涵。

悯忠台是法源寺的一处独特建筑,原为悯忠寺的藏经楼,现藏有众多的碑刻、经卷等文物,具有极高的历史和文化价值,这些文物见证了佛教在中国的传播与发展历程,对于研究佛教文化、中国古代书法、雕刻等艺术都有着重要的意义,毗卢殿内供奉着毗卢遮那佛,其佛像工艺精湛,令人叹为观止,毗卢遮那佛象征着智慧和慈悲的完美结合,是佛教中的重要佛像之一,殿内还陈列着一些珍贵的佛教文物,如明代铜制毗卢遮那五方佛等,这些文物不仅展示了古代工匠的精湛技艺,更体现了佛教文化的博大精深。

大悲坛供奉着观音菩萨等众多菩萨像,坛内还陈列着一些珍贵的佛教文物,观音菩萨作为佛教中的慈悲女神,以慈悲为怀,普渡众生,在大悲坛内,信徒们可以感受到观音菩萨的慈悲与智慧,得到心灵的净化与升华,藏经阁则是收藏佛经的重要场所,阁内珍藏着大量的古代佛经,这些佛经不仅是佛教信徒的重要读物,更是研究佛教文化、历史、哲学等方面的宝贵资料,藏经阁的设立,体现了法源寺对佛教文化的重视与传承,为广大信徒提供了学习、研究佛教文化的场所。

法源寺的建筑风格独特,布局严谨,采用了传统的中轴对称形式,除了上述主要建筑外,还有钟鼓楼、大悲殿、观音殿等建筑错落有致地分布其间,各建筑之间相互呼应,规整有序,构成了一个完整的建筑群落,展现了古代建筑艺术的精湛与和谐之美,整个寺院红墙灰瓦,绿树成荫,营造出一种宁静而庄严的氛围,让人仿佛置身于一个与世隔绝的世外桃源。

法源寺还与诸多文人墨客有着不解之缘,历史上,许多文人曾在此留下诗篇,如清代诗人龚自珍就曾在法源寺写下不少佳作,这些诗篇不仅记录了法源寺的美丽景色和佛教文化的独特魅力,更体现了文人们对佛教文化的热爱与敬仰,为法源寺增添了浓厚的文化氛围,如今,这些诗篇成为了法源寺文化传承的一部分,让后人在欣赏美景的同时,也能感受到文化的底蕴。

春天时节,法源寺内花草树木繁多,尤其是海棠花和丁香花最为著名,海棠花盛开时,满园芬芳,娇艳欲滴,吸引着众多游客前来观赏,而丁香花则以其独特的香气和优雅的姿态,为法源寺增添了一份宁静与祥和,当丁香花绽放之际,整个寺院弥漫着淡淡的花香,让人陶醉其中,在这里,人们可以远离城市的喧嚣,沉浸在花海之中,感受大自然的美好与宁静,领略到佛教文化所倡导的心灵纯净与平和。

法源寺,这座拥有千年历史的古刹,承载着丰富的历史文化内涵,融合了佛教文化、建筑艺术、文学创作等多种元素,它不仅是佛教信众朝拜的重要场所,更是中华民族优秀传统文化的重要载体,从唐朝的初建到如今的繁荣发展,法源寺见证了北京城的风雨飘摇和历史变迁,将继续在岁月的长河中静静诉说着它的故事,等待着每一个有缘人的到来,去探寻它的奥秘,感受它的魅力,无论是对于宗教信仰者、历史文化爱好者还是普通游客来说,法源寺都是一个值得一去的地方,它将带给您一次难忘的精神之旅和文化体验。