在人类身体的奥秘中,运动与身体运动模式的构建紧密交织,宛如一场精心编排的舞蹈,每一个动作、每一次发力都在塑造着我们独特的运动模式,而这种模式又反过来深刻影响着我们的生活、健康以及运动表现。

从婴儿呱呱坠地的那一刻起,运动便开启了对身体运动模式的最初塑造,婴儿的啼哭、吮吸、抓握等本能动作,是他们与世界最初的互动方式,也是运动模式形成的起始篇章,随着成长,儿童开始蹒跚学步,这一过程并非简单地迈出脚步,而是身体各部位协同配合、不断调整的过程,腿部肌肉的收缩与放松、脊柱的伸展与弯曲、手臂的摆动以维持平衡,每一个细微的动作都在大脑中刻下印记,逐渐构建起行走的运动模式,在无数次的跌倒与爬起中,神经系统与肌肉系统不断沟通交流,优化动作细节,使行走模式愈发稳定、自然,这种自幼形成的基础运动模式,如同房屋的基石,为日后复杂的运动技能发展奠定了根基,无论是跑步、跳跃,还是投掷、攀登,都能在早期运动模式的基础上进行拓展与升华,一个从小拥有良好行走模式的人,在学习跑步时往往能更轻松地掌握节奏与发力方式,因为其身体的本体感觉和运动控制能力已在前期的行走经历中得到锻炼与提升。

运动的持续性与规律性在身体运动模式的巩固与强化中扮演着关键角色,长期坚持某项运动,身体会逐渐适应该运动特定的动作要求和负荷强度,从而形成高度自动化、精准化的运动模式,以篮球运动员为例,他们在日复一日的训练与比赛中,不断地重复投篮、传球、运球等动作,大脑对这些动作的控制逐渐从有意识的支配转变为潜意识的自动反应,肌肉记忆也随之形成,当球员在赛场上面临激烈的防守和短暂的时间窗口时,无需过多思考,身体便能凭借记忆中的运动模式迅速做出反应,完成精准的投篮或巧妙的传球,这种经过长期训练沉淀下来的运动模式,不仅提高了运动效率,更能在关键时刻发挥出超越常人的运动表现力,相反,缺乏规律运动或运动中断,则可能导致已有的运动模式退化或紊乱,比如一位因伤病或其他原因长时间停止跑步训练的跑者,再次恢复跑步时往往会感到动作生疏、协调性下降,需要重新找回曾经的运动模式,甚至可能需要从头开始调整和适应。

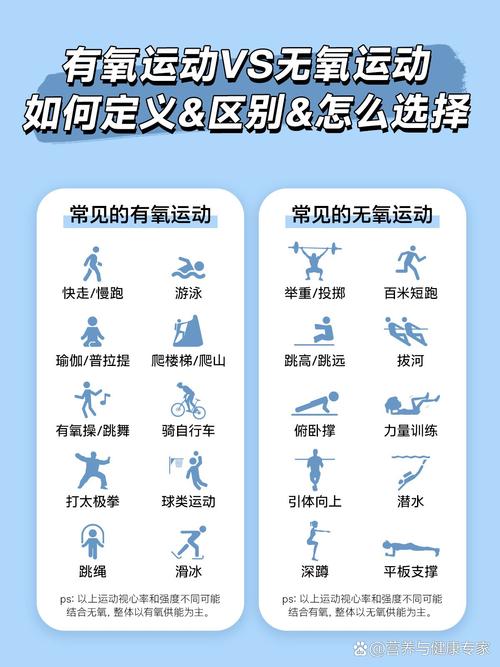

不同的运动类型对身体运动模式的塑造具有显著的特异性,有氧运动如慢跑、游泳等,侧重于心肺功能的锻炼和肌肉耐力的提升,其运动模式强调动作的持续性和节奏性,以游泳为例,不同的泳姿(蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳)有着各自独特的划水、打水和呼吸动作组合,长期进行某一泳姿的训练,会使身体适应并形成该泳姿特有的运动节奏和力量分配模式,而无氧运动如举重、体操等,更注重肌肉力量和爆发力的挖掘,运动模式以瞬间的高强度发力和精确的身体控制为核心,举重运动员在抓起杠铃的瞬间,全身肌肉需要高度协调地收缩,从腿部的蹬地发力到手臂的提拉,再到背部和核心肌群的稳定支撑,每一个环节都需精准无误,这种针对无氧运动特点形成的运动模式,使身体能够在极限负荷下发挥最大潜能。

运动与身体运动模式的形成是一种相互影响、相互促进的动态关系,了解这一关系,有助于我们在运动训练中更加科学合理地规划,充分发挥运动对身体健康和运动能力提升的积极作用,同时也能更好地理解身体在运动中的奥秘,避免因不当运动导致的损伤和运动模式紊乱,让我们在运动的征程中收获健康、活力与超越自我的力量。