在现代社会,人们愈发重视饮食对健康的影响,追求食物营养的均衡成为保障生活质量的关键,食物营养均衡改善程度不仅关乎个体的生理机能与健康状况,更在一定程度上反映着社会整体的饮食文明与健康意识水平。

从人体基本需求角度来看,食物营养均衡意味着为身体提供适量且比例恰当的蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素、矿物质以及水等各类营养素,蛋白质是构建身体组织与修复细胞的重要原料,优质蛋白质来源如瘦肉、鱼类、豆类等的合理摄入,能确保肌肉力量、免疫力等功能处于良好状态,碳水化合物作为主要能量源,全谷物、薯类等复杂碳水化合物相较于精制谷物,可在提供稳定能量释放的同时,避免血糖剧烈波动,减少肥胖与糖尿病风险,脂肪中的不饱和脂肪酸,像橄榄油、鱼油里的Omega-3 脂肪酸,有助于心血管健康,降低炎症反应,而对其摄入量与种类的精准把控,体现了营养均衡改善的精细要求,维生素与矿物质虽不供能,但在新陈代谢、神经传导、骨骼发育等众多生理过程中不可或缺,缺乏任何一种都可能引发相应疾病,例如维生素 C 缺乏可致坏血病,钙缺乏会引发骨质疏松。

过去,受经济条件、食品加工与保存技术限制,食物选择相对单一,营养不均衡问题突出,贫困地区可能以主食为主,缺乏蛋白质、新鲜蔬果摄入,导致营养不良性贫血、生长发育迟缓等现象频发;城市中高热量、高脂肪快餐流行,催生大量肥胖、高血压患者,随着农业科技革新,反季节蔬菜瓜果随时可得,冷链物流让海鲜水产新鲜送达内陆餐桌,极大丰富了食物种类,如今走进超市,货架上摆满琳琅满目的食材,从有机蔬菜到进口水果,从低脂奶制品到富含膳食纤维的全麦食品,为消费者实现营养均衡提供了物质基础。

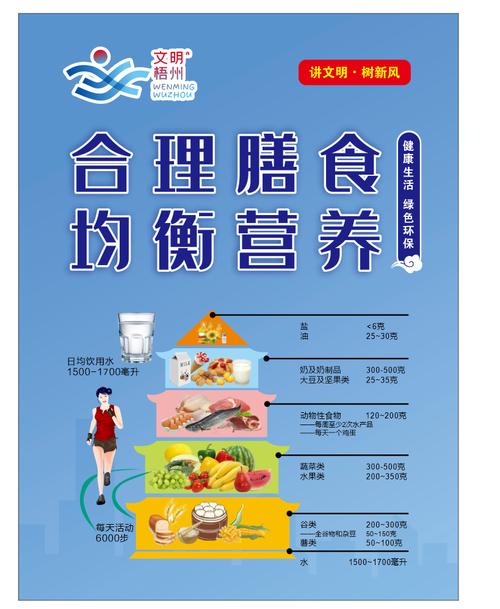

学校、社区与企业也纷纷开展营养教育活动,学校里营养课程进课堂,孩子们学习食物金字塔知识,明白每餐应包含谷类、蔬果、肉蛋奶等多类食物;社区举办健康讲座,向居民普及读食品标签技巧,引导根据营养成分表选购合适食品;企业针对员工推出健康福利,如提供营养工作餐、设置健身设施鼓励锻炼与健康饮食结合,这些举措促使公众从认知层面重视营养均衡,逐步落实到日常饮食行动中。

在家庭层面,以往烹饪多凭经验,重口味轻营养,如今借助网络科普、智能烹饪设备,家庭饮食悄然改变,智能电饭煲有“低糖饭”“糙米饭”模式,方便煮出健康主食;空气炸锅制作少油美食,减少油脂摄入同时保持口感酥脆,家庭成员依据年龄、身体状况定制食谱,老人控盐控糖、幼儿注重补铁补锌,个性化饮食规划成为趋势,从一日三餐简单应付到精心搭配,家庭饮食结构优化是食物营养均衡改善程度的直观写照。

尽管取得显著进展,仍面临挑战,食品过度加工问题犹存,一些零食饮料添加过多糖、盐、人工添加剂,迷惑消费者尤其是青少年,影响其营养判断;快节奏生活下,部分人群依赖外卖解决三餐,部分外卖商家菜品搭配不合理、油盐超标,削弱营养均衡效果。

展望未来,食物营养均衡改善持续深化,随着基因编辑、人造肉等前沿食品技术成熟,有望培育更高营养含量作物、生产替代传统肉类的健康蛋白源;大数据分析结合个人健康数据定制精准饮食方案将成常态,手机应用实时监测饮食摄入并给出调整建议;法规监管强化对食品营养标签规范、加工标准监督,杜绝虚假宣传误导消费者,当食物营养均衡改善全方位推进,人类将迈向更健康、更具活力的生活新境界,寿命延长、疾病减少,社会因饮食文明进步而焕发蓬勃生机,真正实现“舌尖上的健康中国”。