本文目录导读:

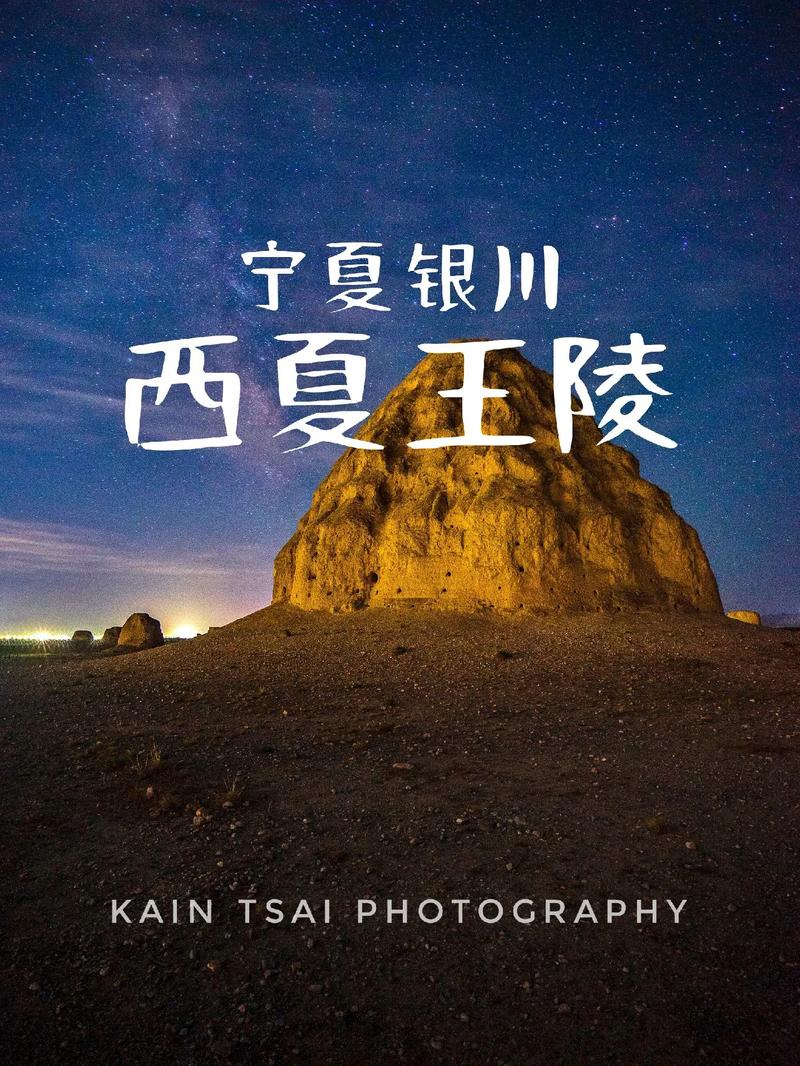

在宁夏回族自治区银川市西郊约30公里处的贺兰山东麓,有一片被岁月尘封却又散发着独特魅力的土地——西夏王陵,这片广袤的土地上,分布着西夏王朝的皇家陵园,它们宛如一座座沉默的丰碑,见证了西夏曾经的辉煌与没落,吸引着无数游客前来探寻它的秘密。

悠久的历史渊源

西夏王朝是由党项羌族建立的封建政权,存在于公元1038年至1227年,党项族原本居住在今四川、青海、甘肃交界地带,早期以姓氏为部落区分,隋朝时,部分党项人降附于隋朝,唐朝初年,受吐蕃侵扰,党项人请求内迁,被安置在庆州(今甘肃庆阳县)和夏州(今陕西靖边县)一带,经过数代的发展,党项族逐渐壮大,北宋初年,夏州定难军留后李继迁抗宋自立,建立了西夏国,从李元昊建国到末帝李晛亡国,西夏王朝共历经十帝,其疆域“东尽黄河,西界玉门,南接萧关,北控大漠”,鼎盛时期的面积约83万平方公里。

独特的建筑风格

(一)整体布局

西夏王陵规模宏大,分布着9座帝王陵墓和200多座王侯勋戚陪葬墓,是中国现存规模最大、地面遗址最完整的帝王陵园之一,整个陵区的总面积达50多平方公里,东西宽约4.5公里,南北长约10公里,每一座帝王陵都是一个完整的建筑群体,坐北朝南,呈纵向长方形,形制与布局大体相同,这些帝陵的外郭虽分为开口式、封闭式和无外郭式三种,但内部结构均由角台、阙台、月城、陵城四部分组成。

(二)细节特点

1、陵塔:帝陵上的夯土陵台呈七层八角形或五层四边形,逐层内收,每层的收分处挂有檐木结构,并装饰有瓦当、滴水和屋脊兽,陵台外部用砖砌裹,外形酷似一座巨大的佛塔。

2、碑亭:西夏王陵中现存的碑亭遗址共有16处,其中一号、二号陵各3座,三号陵2座等,碑亭的建筑风格具有唐宋时期的特点,同时又融入了西夏本民族的特色。

3、陵邑建筑:陵邑是西夏王陵的重要组成部分,位于陵区北部偏东,它是一座规模较大的建筑遗址,内有广场、道路、院落、水井和房屋等遗迹,布局规范整齐,遗址中还发掘出了大量的绿色琉璃板瓦、筒瓦、瓦当、滴水等建筑装饰构件,以及乳白色或青白色带有冰裂纹的小白瓷板瓦、侧边有黑色釉的牛郎合瓦等,这些建筑材料的精美程度令人惊叹不已。

丰富的文化内涵

(一)佛教文化的体现

西夏王朝尊崇佛教,这一特点在西夏王陵的陵园建筑中得到了充分体现,陵塔的建筑形式模仿了佛教的佛塔,体现了佛教文化对西夏陵园建筑的深刻影响,在一些帝陵中还发现了佛教题材的壁画、经文等文物,进一步证明了佛教在当时社会中的重要地位。

(二)多民族文化的融合

西夏王朝是一个多民族聚居的地区,在其统治期间,吸收了中原汉族文化、吐蕃文化、契丹文化等多种文化的精髓,这种多元文化的融合在西夏王陵中也有所体现,西夏王陵的平面总体布局借鉴了唐代和宋代帝陵的风格,但在陵台、墓室、碑亭等方面又具有西夏独有的建筑特色;出土的文物既有西夏文的石刻和文献,也有大量的汉文残碑、佛经、瓷器等。

(三)神秘的西夏文字

西夏文是西夏王朝创制的文字,它借鉴了汉字的造字方法,同时又有自己的特点,在西夏王陵的考古发掘中,出土了大量的西夏文碑刻、文书、佛经等文物,这些文物为我们研究西夏语言文字提供了珍贵的实物资料,虽然西夏文已经死亡多年,但通过学者们的努力,现在已经能够解读部分西夏文字,为我们揭开西夏历史的神秘面纱打开了一扇大门。

考古发现与研究价值

(一)重要的考古发现

自20世纪初以来,西夏王陵就吸引了众多考古学家的目光,经过多次考古调查和发掘,取得了一系列重要的成果,除了上述的建筑遗址和文物外,还在一些帝陵中发现了地宫入口、墓道、甬道等遗迹,为进一步了解西夏王陵的内部结构和埋葬制度提供了重要线索。

(二)学术研究的宝库

西夏王陵作为现存规模最大的一处西夏文化遗址,具有极高的历史、文化和科学价值,它是研究西夏王朝政治、经济、文化、军事等诸多方面的重要实物资料,对于了解中国古代少数民族政权的发展和演变具有不可替代的作用,西夏王陵的考古发现也为研究古代建筑技术、书法艺术、宗教文化等领域提供了宝贵的素材。

旅游体验与感悟

(一)景区游览

如今,西夏王陵已成为国家AAAA级旅游景区,吸引着大量游客前来参观游览,游客可以在这里欣赏到宏伟壮观的帝王陵墓建筑群,感受千年古都的沧桑变迁;参观西夏博物馆,了解西夏王朝的历史和文化;还可以登上陵塔,俯瞰整个陵区和周边的美丽风光,景区内还设置了观光车、自行车等多种游览方式,方便游客更好地游览景区。

(二)感悟历史

漫步在西夏王陵的遗址之间,仿佛能够穿越时空,回到那个遥远而又神秘的西夏王朝,这里的每一处建筑、每一件文物都承载着丰富的历史信息,让人不禁感叹古人的智慧和创造力,也让人对历史的变迁和文明的传承有了更深的思考,西夏王陵作为中华民族优秀文化遗产的重要组成部分,不仅是我们了解历史的重要窗口,也是激发民族自豪感和爱国情怀的重要场所。