在中华美食的浩瀚星空中,饺子犹如一颗璀璨的恒星,以其独特的魅力闪耀在岁月长河之中,它不仅仅是一种食物,更是承载着深厚文化底蕴、家庭情感与民族记忆的独特符号,在每一个品尝它的瞬间,都仿佛开启了一场穿越时空的味蕾旅行,让人领略到中华民族源远流长的饮食智慧与人文精神。

从历史深处走来的饺子,其起源虽众说纷纭,但每一种说法都为其增添了一抹神秘而迷人的色彩,有说饺子源于东汉医圣张仲景的“娇耳”,在寒冬腊月为百姓驱寒疗疾;也有传说是女娲娘娘捏土造人时,为了防止泥土干裂,模仿耳朵形状包上馅料,演变成了后来的饺子,这些传说无论真伪,都在漫长岁月里逐渐融入了饺子的灵魂,使其成为一种具有象征意义的食品。

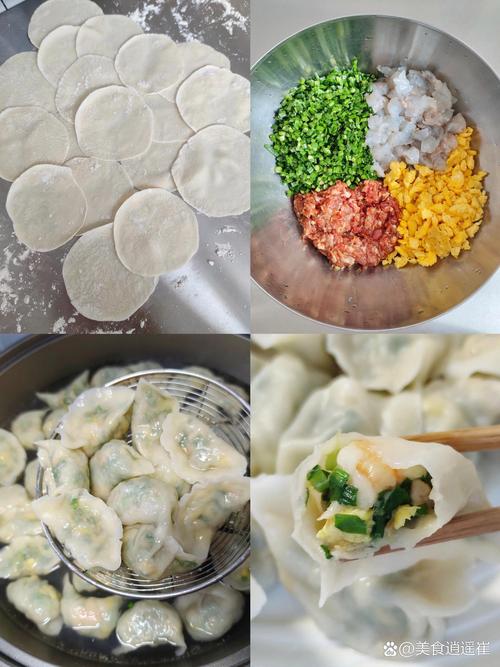

制作饺子,是一场精心雕琢的艺术盛宴,从食材的选择开始,就蕴含着无尽的讲究,面粉要选用高筋小麦粉,这样擀出的饺子皮才有韧性和劲道,入口爽滑而有嚼劲,馅料更是千变万化,荤馅如猪肉、牛肉、羊肉等,可搭配各种新鲜蔬菜,像白菜的清甜、韭菜的辛香、芹菜的脆嫩,与肉类的醇厚完美融合,每一口都是丰富的口感碰撞,素馅则有纯蔬菜组合或搭配鸡蛋、豆腐等食材,清新爽口,别具一番风味,调馅也是关键步骤,盐、酱油、香油、花椒粉、姜葱蒜等调味料的比例恰到好处,才能让馅料的味道浓郁而和谐,激发出食材最本真的鲜香。

包饺子的过程更是充满了乐趣与创意,将醒好的面团揉匀搓成长条,切成大小均匀的小剂子,用擀面杖擀成中间厚边缘薄的圆形面片,然后放上适量馅料,手指轻巧地捏合,或是传统的半月形饺子,或是元宝状、鱼形等各种造型,形态各异的饺子在一双双巧手下诞生,宛如一件件精美的艺术品,这不仅是烹饪技巧的展示,更是一种家庭团聚、亲情交流的温馨时刻,一家人围坐在一起包饺子,欢声笑语中传递着浓浓的爱意与温暖。

煮饺子是一门学问,水开后下饺子,用铲子轻轻推动防止粘底,待饺子浮起,再添少许凉水,如此反复几次,直到饺子变得晶莹剔透、饱满圆润,捞出一碗热气腾腾的饺子,盛在精美的瓷盘里,蘸上醋、生抽、辣椒油等调成的酱汁,那诱人的香气扑鼻而来,让人垂涎欲滴,咬上一口,先是薄而弹牙的饺子皮,接着是鲜美多汁的馅料,各种味道在口中交织、蔓延,瞬间点燃味蕾,带来无与伦比的满足感。

饺子在中国人的餐桌上占据着特殊地位,无论是日常饮食还是重要节日庆典,它都不可或缺,冬至吃饺子,寓意着寒冬渐去,阳气回升,一家人团团圆圆;春节除夕夜的饺子则象征着辞旧迎新,福运满满,那一碗碗热腾腾的饺子,承载着人们对美好生活的向往与祝福,是中华民族传统文化的重要载体。

在地域差异的影响下,饺子也呈现出丰富多彩的地方特色,北方饺子以皮薄馅大、汁水四溢著称,东北的酸菜猪肉饺子,酸中带香,肥而不腻;山东的海鲜饺子,将新鲜的海产融入馅料,鲜美无比,南方饺子则精致细腻,如江南一带的虾仁馄饨与饺子有些相似,小巧玲珑,汤清味鲜;广东的虾饺更是独具创新,透明的外皮包裹着鲜嫩的虾仁与猪肉,搭配独特的豉汁调料,口感 Q 弹爽滑,尽显岭南风情,这些各具特色的饺子文化,共同构成了中华美食地图上一道亮丽的风景线。

随着时代的发展与全球化进程的加速,饺子这一中华传统美食也逐渐走向世界舞台,在世界各地的中餐馆里,饺子成为备受欢迎的招牌菜品,许多外国人被它独特的造型和美味所吸引,纷纷尝试亲手制作,一些国际美食节上,饺子摊位前总是排起长队,人们惊叹于中国饮食文化的博大精深,饺子成为了中华文化对外交流的一张亮丽名片,让不同肤色、不同文化背景的人们通过这一小小的食物,感受到了中华民族的热情好客与悠久历史。

在现代快节奏生活的浪潮下,速冻饺子的出现虽然方便了人们的生活,但也在一定程度上冲击了传统手工饺子的地位,工业化生产的饺子虽然能在短时间内满足大量需求,却在口感和情感内涵上难以与传统现包现煮的饺子相媲美,这也提醒着我们,在追求便捷高效的同时,不应忘记那些传承千年的传统饮食技艺和文化内涵,要珍惜每一个与家人朋友一起包饺子、吃饺子的温馨时刻,让这份古老的美食在现代社会中依然能够绽放出最纯正、最动人的光彩。

饺子,作为中华美食的经典代表,以其丰富的历史文化内涵、精湛的制作工艺、多样的口味特色以及深厚的民族情感纽带,在中华大地乃至世界舞台上散发着独特而持久的魅力,它是舌尖上的美味享受,是心灵深处的文化传承,更是中华民族凝聚力与向心力的生动体现,在未来的日子里,愿这小小的饺子能继续在岁月的长河中流传下去,不断诉说着中华民族的美食故事,让更多的人领略到中华饮食文化的无尽魅力,成为连接过去、现在与未来的美味桥梁,永远在人们的味蕾记忆中熠熠生辉。