本文目录导读:

定义与概述

消化不良,医学上称为“功能性消化不良”或“非溃疡性消化不良”,是一种常见的消化系统功能障碍性疾病,它并非由器质性病变引起,而是表现为一系列餐后不适症状,如上腹痛、上腹胀、早饱感、嗳气、恶心等,且这些症状持续存在或反复发作,严重影响患者的生活质量,消化不良的发病率较高,据统计,全球约有20%-40%的人群在其一生中至少经历过一次消化不良的症状,而在我国,这一比例也相当可观,成为消化内科门诊中常见的就诊原因之一。

主要症状

1、上腹痛:通常位于上腹部,可为烧灼样、钝痛或胀痛,无放射性疼痛,餐后加重,但与进食的具体食物种类无关。

2、上腹胀:患者常感到上腹部饱满、胀满不适,甚至可见上腹部膨隆,伴有或不伴有疼痛。

3、早饱感:进食少量食物后即感到胃部饱满,无法继续进食,是消化不良的特征性症状之一。

4、嗳气:由于胃肠蠕动减慢,胃内气体增多,患者频繁嗳气,有时伴有酸味或腐臭味。

5、恶心:部分患者会出现恶心感,严重时可伴有呕吐,但通常不影响食欲。

6、其他症状:如食欲缺乏、精神抑郁、焦虑、失眠等,这些症状可能与长期消化不良导致的心理压力和身体不适有关。

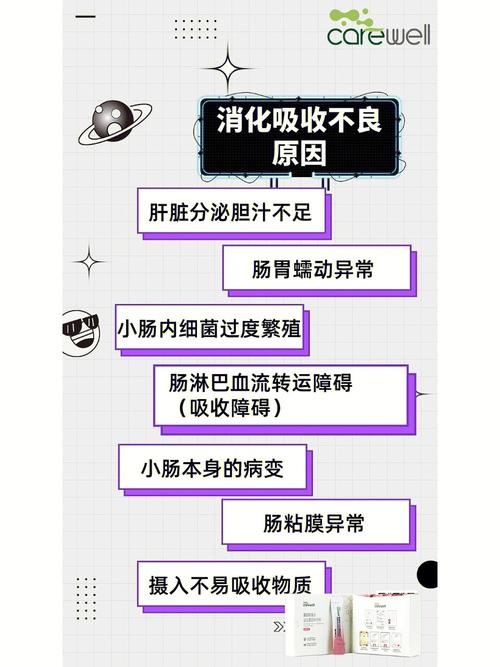

病因分析

消化不良的病因复杂多样,主要包括以下几个方面:

1、胃肠动力障碍:胃肠道肌肉收缩减弱或不协调,导致食物在胃内停留时间过长,无法正常排空,是引起消化不良的主要原因之一。

2、幽门螺杆菌感染:幽门螺杆菌是一种能引起胃炎、胃溃疡甚至胃癌的细菌,其感染可能导致胃黏膜炎症,影响胃功能,进而引发消化不良。

3、精神心理因素:长期的精神压力、焦虑、抑郁等情绪状态可通过神经内分泌系统影响胃肠功能,导致胃肠蠕动减慢,消化液分泌减少,从而诱发消化不良。

4、不良饮食习惯:饮食不规律、暴饮暴食、过度饮酒、咖啡摄入过多、食用辛辣刺激性食物等都可能对胃肠造成刺激,引发消化不良。

5、药物因素:某些药物如非甾体抗炎药(NSAIDs)、抗生素、激素等可能损伤胃黏膜,影响胃功能,增加消化不良的风险。

6、其他因素:年龄增长、遗传因素、肥胖、糖尿病等也可能与消化不良的发生有关。

诊断方法

1、病史询问:详细询问患者的病史,包括症状出现的时间、频率、持续时间、伴随症状、饮食习惯、用药史等,对于明确诊断具有重要意义。

2、体格检查:通过触诊检查上腹部是否有压痛、反跳痛等体征,有助于排除器质性病变的可能性。

3、实验室检查:如血常规、尿常规、肝肾功能、血糖、血脂等基础检查,以及幽门螺杆菌检测(呼气试验、血清抗体检测等),有助于了解患者的全身状况及是否存在幽门螺杆菌感染。

4、影像学检查:如X线钡餐造影、B超、CT等,可以观察胃肠道形态、结构有无异常,排除肿瘤等器质性病变。

5、内镜检查:胃镜检查是诊断消化不良的重要手段之一,通过胃镜可以直接观察胃黏膜的形态、颜色、有无炎症、溃疡等病变,同时还可以取活检进行病理学检查,以排除胃癌等恶性疾病的可能性。

治疗方法

1、一般治疗:建立良好的生活习惯和饮食习惯,避免过度劳累和精神紧张;戒烟限酒,减少咖啡因、浓茶等刺激性饮品的摄入;保持饮食均衡,定时定量进餐,避免暴饮暴食;适当运动,增强体质。

2、药物治疗:根据患者的具体症状和病因选择合适的药物进行治疗,如抑酸剂(奥美拉唑、兰索拉唑等)用于缓解上腹痛、反酸等症状;促动力药(多潘立酮、莫沙必利等)用于改善胃肠蠕动功能;助消化药(复方消化酶胶囊、健胃消食片等)用于促进食物消化;抗幽门螺杆菌治疗则需根据药敏试验结果选择敏感抗生素联合应用。

3、心理治疗:对于伴有明显精神心理因素的患者,建议进行心理咨询或心理治疗,以缓解其焦虑、抑郁等负面情绪,提高治疗效果。

4、中医治疗:中医认为消化不良属于“痞满”、“胃脘痛”等范畴,可根据中医辨证施治的原则进行中药治疗或针灸推拿治疗,如脾胃虚寒者可用理中丸加减;肝气郁结者可用柴胡疏肝散加减等。

消化不良是一种复杂的消化系统功能障碍性疾病,其病因多样,症状复杂,正确的诊断和合理的治疗方案对于缓解患者症状、提高生活质量至关重要,在日常生活中,我们应保持良好的生活习惯和饮食习惯,积极预防消化不良的发生,一旦出现消化不良的症状,应及时就医并遵医嘱进行治疗,以免延误病情。