在中华美食的璀璨星河里,馄饨宛如一颗温润的明珠,历经岁月流转,依旧散发着迷人的魅力,那一方小小的馄饨,包裹着的不仅仅是鲜美的馅料,更是千年传承的文化与温暖人心的情感,承载着无数人记忆中的烟火气息。

馄饨的历史源远流长,它的起源可以追溯到春秋时期,相传吴王阖闾为防止厨师被暗杀,将鱼肉剁成泥,裹上肉冻,放入沸水中煮熟,这便是馄饨的雏形,从那时起,馄饨便开启了它的美食之旅,在不同的地域、不同的文化背景下演变出各具特色的风味,南方的水饺形制,北方的元宝造型,虽模样略有差异,但都蕴含着对美好生活的祈愿。

馄饨的制作看似简单,实则蕴含着诸多讲究,首先是面皮,需选用高筋面粉,加入适量的水和盐,经过反复揉搓、醒面,直至面团表面光滑如镜,手感劲道有韧性,擀皮时,要将面团分成大小均匀的小剂子,用擀面杖轻轻擀开,薄如蝉翼,透过面皮能隐约看到案板的纹路,一张张薄而透亮的面皮,就像等待描绘的画布,为后续的创作奠定了基础。

馅料的选择更是五花八门,猪肉、牛肉、羊肉等肉类是常见的主角,它们肉质鲜嫩多汁,口感醇厚,搭配上新鲜的蔬菜,如荠菜、芹菜、香菇、木耳等,既丰富了口感层次,又增添了清新的气息,以荠菜猪肉馅为例,将荠菜洗净焯水切碎,与切成小丁的五花肉混合,加入适量的姜末、生抽、盐、胡椒粉等调料搅拌均匀,当馅料调好后,那浓郁的香味便扑鼻而来,瞬间勾起人们肚子里的馋虫。

包馄饨的过程是一场指尖的艺术盛宴,拿起一张面皮,放上适量的馅料,将面皮轻轻对折,用手指蘸取一点清水,沿着边缘涂抹一圈,然后将两端捏紧,一个饱满圆润的馄饨便诞生了,手法娴熟的人,包出的馄饨个个形态优美,犹如一只只弯弯的月牙儿,排列在撒了面粉的案板上,仿佛是一件件精美的手工艺品。

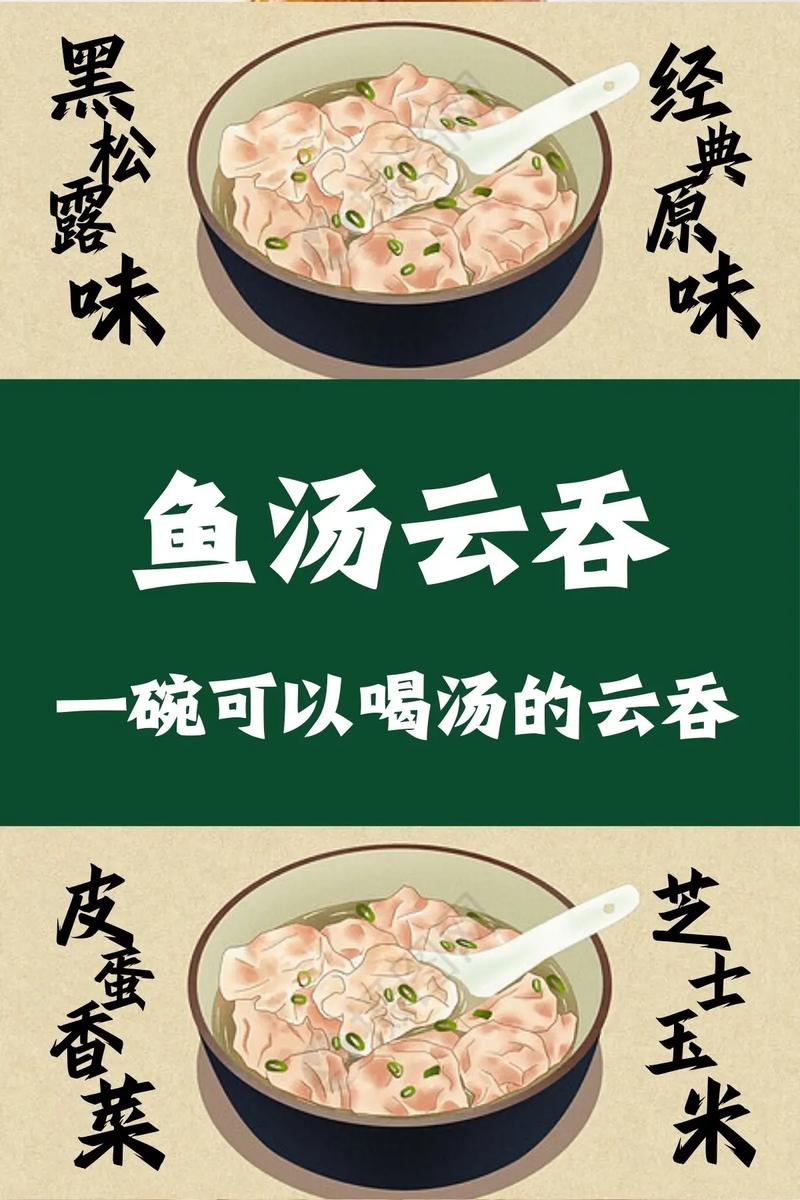

煮馄饨也是一门学问,锅中加入足量的清水,大火烧开后,放入馄饨,待水再次沸腾时,加入适量的凉水,如此反复三次,直到馄饨全部浮出水面,且表皮变得透明,这一过程中,馄饨在水中翻滚跳跃,像是一群欢快的鱼儿在嬉戏,盛出一碗热气腾腾的馄饨,那浓郁的汤汁中飘着葱花、香菜碎和紫菜丝,馄饨鼓鼓囊囊地躺在碗底,散发出诱人的香气,让人垂涎欲滴。

一口咬下去,先是薄而滑的面皮在齿间破裂,紧接着是鲜嫩多汁的馅料在口中爆开,各种味道相互交融,那鲜美的汤汁顺着嘴角流淌,烫得嘴唇微微发麻,却又让人舍不得放下勺子,每一口都是满满的幸福感,仿佛所有的疲惫与烦恼都在这一刻烟消云散。

馄饨不仅仅是一种食物,更是情感的纽带,在寒冷的冬日夜晚,一家人围坐在一起包馄饨、吃馄饨,欢声笑语回荡在温暖的屋子里,孩子们嬉笑玩耍,大人们聊着家常琐事,浓浓的亲情在这小小的馄饨中升温,逢年过节时,一碗热气腾腾的馄饨端上桌,寓意着团圆、幸福与吉祥,亲朋好友相聚一堂,共同品尝这美味佳肴,感受着节日的喜悦氛围。

在繁华都市的街巷角落,也总有一家家馄饨店灯火通明,那是漂泊在外的人们寻找慰藉的地方,当夜幕降临,拖着疲惫身躯走进店内,点上一碗馄饨,看着老板熟练地包、煮、盛,闻着那熟悉的味道,心中涌起一股暖流,那一碗馄饨下肚,不仅填饱了肚子,更治愈了心灵。

馄饨,这一古老的美食,以其独特的风味、丰富的内涵和深厚的文化底蕴,在岁月的长河中不断传承与发展,它见证了无数家庭的团聚与欢笑,陪伴着一代又一代人成长,无论时光如何变迁,馄饨都将在烟火人间中散发着它独有的魅力,继续书写着属于自己的美食传奇,让每一个品尝过它的人都能在这小小的美味中感受到生活的美好与温暖,沉醉于这舌尖上的诗意之中。