本文目录导读:

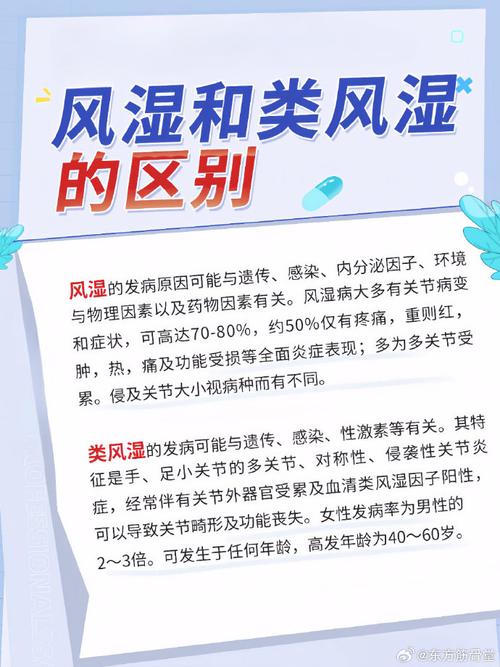

类风湿性关节炎(RA)是一种慢性全身性自身免疫性疾病,其特征为关节的炎症病变,主要累及手足小关节,表现为多关节、对称性、侵袭性和关节外器官受累,类风湿性关节炎不仅影响患者的生活质量,还可能导致严重的并发症,如关节畸形和残疾,深入了解类风湿性关节炎的病因、症状、诊断与治疗显得尤为重要。

病因

1、遗传因素:研究表明,类风湿性关节炎具有一定的遗传倾向,家族中有类风湿性关节炎患者的人群患病风险显著增加,人类白细胞抗原(HLA)的某些基因型与类风湿性关节炎的发病密切相关。

2、感染因素:某些病毒和细菌感染被认为可能触发类风湿性关节炎的发病,特别是EB病毒、逆转录病毒等与类风湿性关节炎的关系受到关注。

3、性激素:女性在类风湿性关节炎患者中占据较大比例,且在绝经期前发病率较高,这表明性激素可能在疾病的发生中起到一定作用。

4、其他因素:吸烟被认为是一个重要的环境因素,吸烟者患类风湿性关节炎的风险显著增加,且病情更为严重,寒冷、潮湿的环境也被认为是类风湿性关节炎的诱发因素,但尚无明确证据表明其直接致病。

临床表现

1、早期表现:类风湿性关节炎通常隐匿起病,最初表现为关节晨僵、肿胀和疼痛,尤其是手指、手腕等小关节,晨僵是类风湿性关节炎的典型症状之一,持续时间常超过一小时。

2、典型症状:随着病情的发展,患者可能出现对称性多关节肿胀、压痛,伴有全身乏力、低热等症状,关节症状逐渐加重,可出现关节积液、滑膜肥厚等表现。

3、晚期表现:晚期类风湿性关节炎患者可能出现关节畸形、肌肉萎缩等严重症状,关节活动受限,甚至丧失生活自理能力,部分患者还可出现肺部、心脏等重要脏器的损害。

诊断

类风湿性关节炎的诊断主要依据临床表现、实验室检查和影像学检查,国际上常用的诊断标准包括美国风湿病学会(ACR)1987年修订的分类标准和ACR/欧洲抗风湿病联盟(EULAR)2010年发布的分类标准,这些标准综合考虑了患者的临床症状、实验室检查结果以及影像学表现。

1、实验室检查:血常规、尿常规、红细胞沉降率(ESR)、C反应蛋白(CRP)等非特异性指标可用于评估炎症活动度,类风湿因子(RF)和抗环瓜氨酸肽抗体(anti-CCP)等特异性抗体的检测对类风湿性关节炎的诊断具有重要意义。

2、影像学检查:X线片、MRI等影像学检查有助于发现关节病变和骨质破坏情况。

治疗

类风湿性关节炎的治疗以延缓病情进展、减少并发症、保护关节功能为主要原则,治疗方法包括药物治疗、外科手术治疗以及其他辅助治疗。

1、药物治疗:药物治疗是类风湿性关节炎的主要治疗方法,常用的药物包括非甾体抗炎药(NSAIDs)、改善病情抗风湿药(DMARDs)、糖皮质激素和生物制剂等,近年来,靶向合成改善病情抗风湿药物(tsDMARDs)和小分子靶向药(如JAK抑制剂)的应用为类风湿性关节炎的治疗带来了新的突破。

2、外科手术治疗:对于病情严重、药物治疗无效的患者,可考虑外科手术治疗,常见的手术方式包括滑膜切除术、人工关节置换术等。

3、其他治疗:免疫吸附、血浆置换、自体干细胞移植等方法也被用于类风湿性关节炎的治疗,但并非主流治疗方法。

预防与管理

1、预防:由于类风湿性关节炎的具体病因尚不完全清楚,因此尚无确切的预防方法,保持良好的生活习惯、避免过度劳累和关节损伤可能有助于降低患病风险,对于有家族史的人群,应定期进行健康检查以便早期发现并干预。

2、管理:一旦确诊为类风湿性关节炎,患者应积极配合医生进行治疗并遵循医嘱进行规范用药,保持良好的心态和饮食习惯也很重要,适当的锻炼和康复训练有助于增强关节功能和缓解疼痛,患者还应定期复诊以监测病情变化并及时调整治疗方案。

类风湿性关节炎是一种复杂的疾病,需要综合多种手段进行治疗和管理,通过科学的治疗和合理的管理,大多数患者可以有效控制病情并提高生活质量。