在岁月的长河中,粽子作为一种古老的美食,承载着中华民族深厚的文化底蕴与情感记忆,每逢端午佳节,那独特的粽叶清香便会弥漫在大街小巷,勾起人们心底对传统、对家乡、对亲人的无尽思念。

追溯粽子的起源,传说纷纭,最为人熟知的当属纪念屈原说,战国时期,楚国大夫屈原一心报国,却遭奸佞排挤诽谤,在国家危亡之际投江自尽,百姓们为了防止鱼虾咬食其身体,纷纷将米团投入江中喂鱼,这便是粽子的雏形,此后,每年端午,人们都会包粽子以纪念这位伟大的爱国诗人,让这份忠贞不渝的精神代代相传。

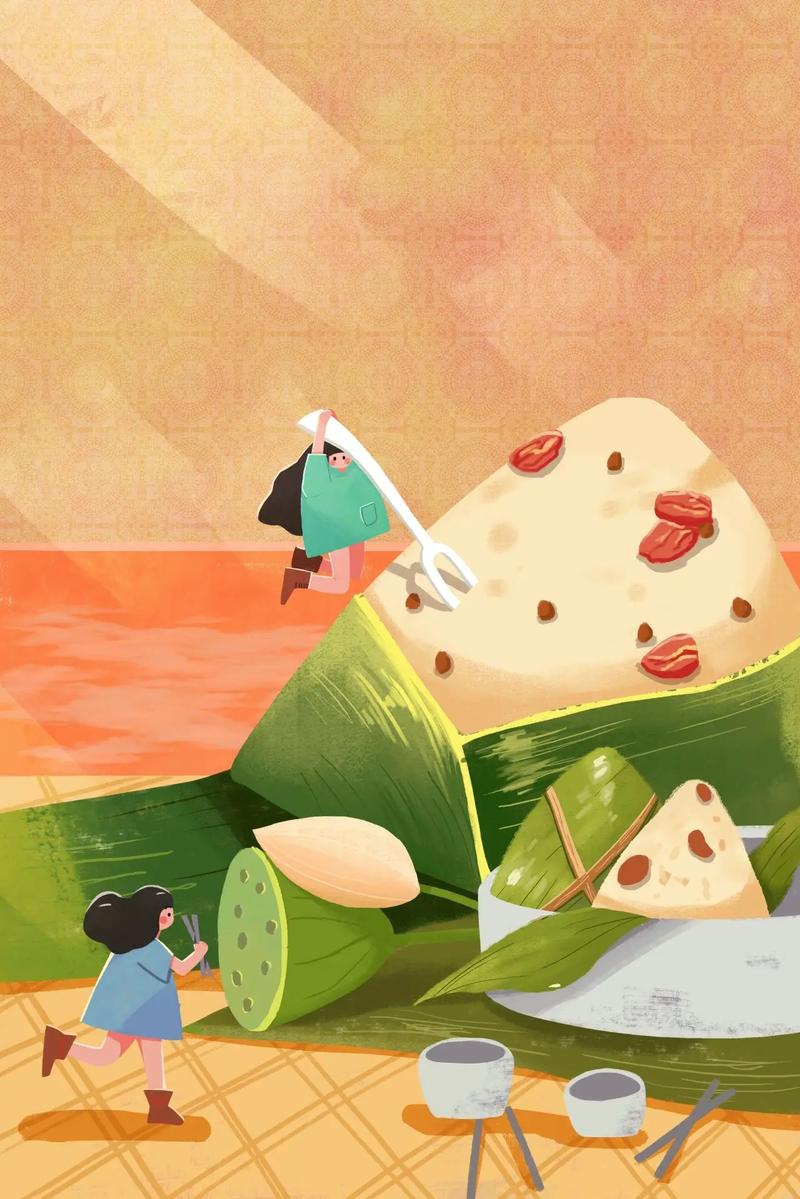

粽子的种类丰富多样,从南到北,各地因风土人情、食材差异而各具特色,宛如一场舌尖上的文化盛宴,在江南水乡,以糯米为主要原料的白粽颇受欢迎,精选上等糯米,淘洗干净后用粽叶包裹,经过数小时的蒸煮,糯米变得软糯香甜,粒粒饱满,食用时,蘸上少许白糖或蜂蜜,入口即化,米的清香在舌尖散开,简单纯粹却又回味无穷,仿佛能让人感受到江南水乡的温婉柔情与质朴民风。

而在浙江嘉兴,闻名遐迩的五芳斋粽子更是一绝,五花肉、咸蛋黄、香菇、干贝、火腿等多种珍贵馅料精心调配,包裹在软糯的糯米之中,一口咬下去,咸香四溢,肉香、米香、蛋黄的浓郁醇厚相互交融,层次丰富,口感细腻且扎实,尽显浙菜的精致与讲究,也体现了当地富足繁华的生活气息。

北方地区的粽子则别具风格,多以小枣、豆沙为馅,个头较大,呈三角形状,北京的蜜枣粽独具特色,将饱满的小枣去核,与糯米一同包入粽叶中,煮熟后的粽子色泽红润诱人,红枣的香甜与糯米的绵软相得益彰,甜而不腻,带着浓浓的京味儿,吃起来仿佛能感受到老北京胡同里那份悠然惬意的生活氛围和传统的民俗风情。

在岭南地区,广西桂林的板栗粽堪称一绝,当地盛产板栗,板栗肉质松软、香甜粉糯,将其与糯米搭配包制而成的粽子,在蒸煮过程中,板栗的香气充分渗透到糯米里,剥开粽叶,板栗与糯米紧紧相依,咬一口,先是糯米的软糯嚼劲,接着是板栗的醇厚香甜,两者完美融合,还散发着淡淡的竹叶清香,让人欲罢不能,展现出岭南大地的独特韵味与丰饶物产。

除了这些传统口味,随着时代的发展,粽子也在不断推陈出新,满足现代人多样化的味蕾需求,如今市面上出现了各种新奇馅料的粽子,如巧克力粽、水果粽、海鲜粽等,这些创新粽子虽然在传统意义上有所突破,但也为古老的粽子文化注入了新的活力,让更多年轻人开始关注并喜爱这一传统美食。

包粽子的过程更是一门技艺活,蕴含着浓浓的亲情与传承的味道,长辈们手把手地教晚辈如何挑选粽叶、如何折叠、如何填装馅料、如何捆扎绳子,一家人围坐在一起,欢声笑语中,一个个棱角分明、形态各异的粽子便诞生了,这不仅仅是一种食物的制作过程,更是情感的传递与凝聚,将家庭的幸福、邻里的和睦都包裹进了那一片片翠绿的粽叶之中。

在端午这个特殊的节日里,无论是自己亲手包制的粽子,还是购买的特色佳品,当人们细细品味时,都是在感受着中华民族悠久的历史与文化魅力,粽子,已不再仅仅是一种食物,它是民族精神的象征,是游子心中对家乡的眷恋,是家人之间爱的纽带,串联起了华夏大地千年不断的情感脉络,让这份独特的美味在岁月流转中永恒飘香,成为中华民族传统文化宝库中一颗璀璨耀眼的明珠。