输血,作为现代医学中一项至关重要的医疗手段,宛如黑暗中的明灯,在无数危急时刻为患者照亮了生的希望,它承载着生命的延续与健康的保障,其发展历程、技术原理、临床应用以及面临的挑战等诸多方面都值得深入探讨。

从历史的长河回溯,输血的概念早在古代就已萌芽,17 世纪以前,人们就尝试用血液疗法来治疗各种疾病,但那时的输血尝试大多缺乏科学依据,往往伴随着高风险甚至致命的结果,直到 19 世纪末,奥地利科学家卡尔·兰德斯坦纳发现了人类 ABO 血型系统,这一伟大的发现犹如一把开启输血安全之门的钥匙,他意识到不同血型的血液混合可能会引发严重的免疫反应,从而导致溶血等致命后果,这一理论的提出,为输血的科学化奠定了基础,使得输血能够在一定的安全性保障下进行,极大地降低了输血相关风险,开启了输血医学的新纪元,此后,随着对血液成分研究的不断深入,成分输血逐渐兴起,不再像过去那样直接输注全血,而是根据患者的具体需求,精准地输注红细胞、血小板、血浆等血液成分,对于贫血患者,输注红细胞悬液可以有效地提高其血液中的红细胞数量,改善缺氧状况;而当患者凝血功能出现障碍时,输注血小板则能针对性地解决止血难题,成分输血不仅提高了输血的治疗效果,还大大减少了输血不良反应的发生概率,节约了宝贵的血液资源。

在输血的技术层面,涉及多个关键环节,首先是血液采集,这是一个严格且规范的过程,专业的医护人员会在符合卫生标准的环境下,使用经过严格消毒的采血器具,从合格的献血者身上采集适量的血液,献血者的筛选至关重要,需要对其健康状况、传染病史等多方面进行详细评估,确保所采集的血液安全可靠,采集后的血液会被迅速送往血站或血液中心进行进一步的检测和分离处理,血液检测涵盖了血型鉴定、传染病筛查(如乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒等)以及肝功能、血常规等多项指标检查,任何一项不合格都可能意味着这袋血液不能用于临床输血,分离处理则根据不同的血液成分要求,将全血分离成红细胞、血小板、血浆等不同部分,以便后续针对不同需求的患者进行精准输注。

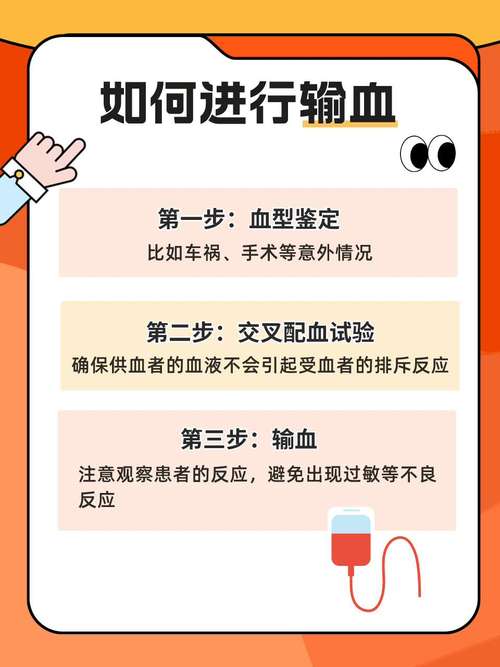

当血液准备就绪后,便是输血的临床实施阶段,在输血前,医护人员会再次仔细核对患者与血液制品的信息,包括血型、交叉配血试验结果、患者身份等,确保万无一失,输血过程中,严格控制输血速度和量是关键,开始时会以较慢的速度输入少量血液,观察患者有无不良反应,如发热、寒战、过敏等,一旦确认患者耐受良好,再逐渐加快输血速度并增加输血量,医护人员会密切监测患者的生命体征,如血压、心率、呼吸等,随时准备应对可能出现的突发状况。

输血在临床医学上的应用范围极为广泛,几乎涵盖了各个科室和多种疾病的治疗,在外科领域,手术中常常会出现大量失血的情况,尤其是在心脏手术、肝脏移植手术等大型复杂手术中,及时有效的输血能够迅速补充患者的血容量,维持血液循环的稳定,避免因失血过多而导致休克等严重后果,对于一些慢性贫血患者,如再生障碍性贫血、肾性贫血等,定期输注红细胞悬液可以缓解贫血症状,提高患者的生活质量,并为进一步的治疗争取时间和创造条件,在烧伤、创伤等患者的救治中,输血也是不可或缺的重要手段,烧伤患者由于大量体液渗出和创面出血,往往会出现血容量不足和电解质紊乱等问题;创伤患者尤其是严重多发伤患者,可能伴有大量失血和组织损伤,输血可以快速纠正休克状态,为后续的手术修复和其他治疗提供保障。

输血医学的发展并非一帆风顺,也面临着诸多挑战,血液供应紧张始终是一个全球性的难题,在一些地区,由于人口增长、医疗需求增加以及公众对献血存在误解或担忧等原因,血液采集量远远不能满足临床需求,这就需要加强宣传教育,提高公众的献血意识和参与度,建立完善的血液储备体系和调配机制,输血安全问题也是一个不可忽视的重点,尽管在血液检测和输血操作规范方面已经有了很大的进步,但仍难以完全杜绝输血传播疾病的风险,新型病原体的不断出现以及检测技术的局限性,给输血安全带来了潜在的威胁,持续改进检测方法、加强对血液制品的质量控制以及完善输血不良反应监测与处理机制是保障输血安全的必然要求。

输血作为现代医学的重要组成部分,在过去的岁月里挽救了无数生命,为人类的健康事业做出了卓越贡献,它的发展历程凝聚了无数医学先驱的智慧与汗水,其技术进步不断推动着医学的进步,在未来,随着科技的不断发展和社会对健康需求的不断提高,输血医学将继续面临挑战,但也必将不断创新和完善,我们期待着通过全社会的共同努力,进一步优化输血流程、保障血液供应与安全,让输血这一生命续航的关键之举更好地服务于人类健康,为每一个在生死边缘挣扎的患者带来生的希望和康复的力量,书写更多关于生命奇迹的篇章。