在当今社会,肥胖已然成为一个备受关注的全球性健康问题,无论是在繁华的都市街头,还是在各类社交与媒体平台上,我们都能目睹肥胖现象日益普遍的身影,它不仅仅关乎个人外在形象,更对身体健康、心理健康以及生活质量等诸多方面产生着深远且广泛的影响。

肥胖通常被定义为因热量摄入超过能量消耗而导致体内脂肪过度蓄积和体重超常的状态,其判断标准依据身体质量指数(BMI),即体重(千克)除以身高(米)的平方,当 BMI 值在 18.5 至 23.9 之间为正常范围,若 BMI 达到或超过 28 则被认定为肥胖,从生理层面剖析,肥胖的发生是多种因素相互作用的结果。

饮食习惯在肥胖的形成过程中扮演着关键角色,现代生活节奏加快,高热量、高脂肪、高糖分且低纤维的加工食品大量充斥市场并备受青睐,快餐文化盛行,汉堡、薯条、碳酸饮料等成为许多人的常见选择,这些食物往往具有极高的能量密度,却缺乏足够的饱腹感,容易使人在不知不觉中摄入过多热量,长期如此,摄入的能量远远超过身体日常活动与基础代谢所需的能量,剩余能量便转化为脂肪堆积于体内,尤其是腹部、臀部等部位,致使体重逐渐攀升。

运动量的严重不足亦是引发肥胖的重要因素,科技的进步使人们的生活方式趋于静态化,长时间坐在电脑前工作、通勤依赖汽车或公共交通、居家时沉迷于电子设备等行为,使得身体的日常活动量大幅减少,缺乏规律性的体育锻炼意味着身体无法通过有氧运动有效消耗多余热量,肌肉量也因得不到足够刺激而逐渐萎缩,肌肉组织作为消耗能量的“主力军”,其量的减少进一步降低了基础代谢率,身体消耗能量的效率随之降低,形成恶性循环,促使脂肪更容易在体内积聚,遗传因素也在肥胖的易感性中起到一定作用,研究表明,某些基因的变异可能影响人体的新陈代谢速度、食欲调节中枢的功能以及对食物的偏好等,从而使携带特定基因的人群在相同生活环境与饮食条件下,相较于其他人更易发生肥胖,但遗传并非肥胖的绝对决定因素,不良环境与生活习惯仍可对其产生显著影响。

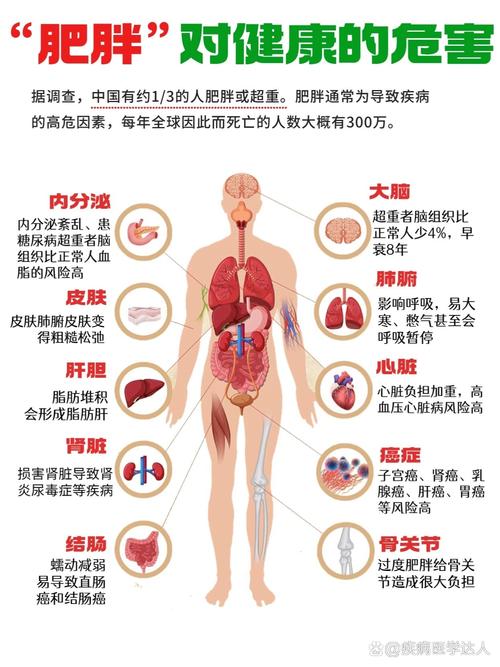

肥胖带来的危害是多维度且极为严重的,在身体健康方面,肥胖极大地增加了患心血管疾病的风险,过多的脂肪沉积在血管壁,导致动脉粥样硬化,血管弹性下降、管腔变窄,进而引发高血压、冠心病、心肌梗死等心血管疾病,肥胖还与糖尿病的发生密切相关,脂肪组织的慢性炎症状态以及胰岛素抵抗现象在肥胖者中较为常见,这会干扰身体正常的血糖调节机制,使血糖长期处于高水平状态,最终发展为 2 型糖尿病。

呼吸系统功能也会因肥胖而受到损害,腹腔内脂肪堆积增多,膈肌上抬受限,胸腔压力改变,肺部的扩张与气体交换受到影响,肥胖者容易出现呼吸困难、睡眠呼吸暂停综合征等问题,骨骼关节同样难以幸免,过重的体重会对下肢关节如膝关节、踝关节造成巨大压力,加速关节软骨磨损,引发骨关节炎,导致关节疼痛、肿胀、畸形甚至活动受限。

肥胖对心理健康的负面影响不容忽视,在社会交往中,肥胖者常常遭遇他人的异样眼光、歧视与偏见,这可能使他们产生自卑、焦虑、抑郁等不良情绪,这种心理压力可能进一步影响他们的生活质量与社交意愿,形成封闭、孤僻的性格特点,对自身的身心健康造成更为严重的二次伤害。

面对肥胖这一严峻挑战,采取科学有效的应对策略至关重要,合理饮食是控制体重的基础,应遵循均衡膳食原则,增加蔬菜、水果、全谷物以及优质蛋白质(如瘦肉、鱼类、豆类、蛋类)的摄入,减少饱和脂肪、反式脂肪与添加糖的摄取量,采用小碗小盘具有助于控制每餐的食量,避免暴饮暴食,规律进餐时间,避免晚餐过晚或夜宵,有助于维持稳定的新陈代谢。

适度运动是消耗热量、改善身体状况的关键措施,有氧运动如快走、跑步、游泳、骑自行车等能有效提高心肺功能,促进脂肪燃烧;力量训练如举重、俯卧撑、仰卧起坐等可增加肌肉量,提升基础代谢率,建议每周至少进行 150 分钟的中等强度有氧运动与两次以上的力量训练,良好的睡眠习惯也不可或缺,每晚保证 7 - 9 小时的高质量睡眠,有利于激素平衡,尤其是调节食欲相关激素如瘦素与胃饥饿素的正常分泌,从而避免因睡眠不足导致的食欲失控与新陈代谢紊乱。

肥胖是一个复杂的健康问题,涉及多方面因素,但通过了解其成因、危害并积极践行科学的应对策略,个人与社会完全有能力遏制肥胖的蔓延势头,改善健康状况,提升整体生活质量,让我们以坚定的决心与科学的方法,向肥胖说“不”,开启健康生活的新篇章。