在人的一生中,或多或少都会经历腹泻的困扰,它看似只是身体排出不成形粪便的一种简单生理反应,实则是身体发出的复杂健康信号,背后潜藏着多种病因,对生活和健康都有着不可忽视的影响,了解腹泻,便是开启一场探寻身体健康密码的关键之旅。

从医学定义来讲,腹泻是指排便次数明显超过平日习惯的频率,粪质稀薄,水分增加,每日排便量超过 200 克,且可含有未消化食物、脓血、黏液等成分,正常情况下,成人每日排便 1 - 2 次,而当排便次数达到 3 次及以上,且大便性状改变,就很可能踏入腹泻的范畴,儿童由于身体发育尚未成熟,肠道功能相对较弱,腹泻的诊断标准会稍有不同,比如婴幼儿每日排便次数多于平时,且大便呈水样、蛋花样等异常形态,也提示腹泻的发生。

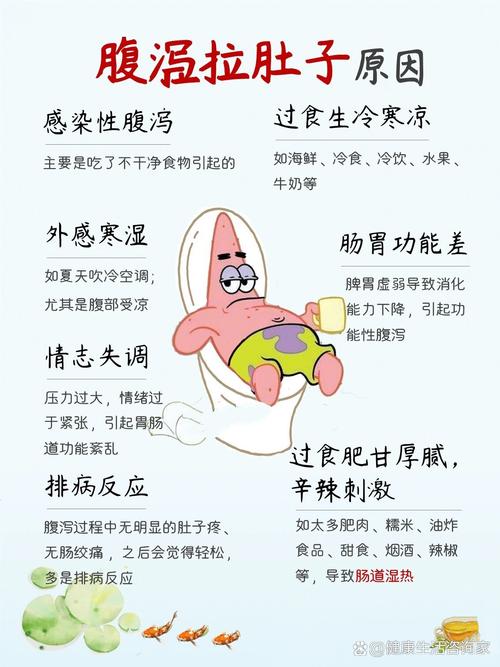

腹泻的病因纷繁复杂,犹如一张交织的网,感染性因素首当其冲,病毒、细菌、寄生虫等病原体如同隐藏在暗处的“侵略者”,时刻觊觎着人体的肠道,轮状病毒常在秋冬季节肆虐,尤其易侵袭儿童,引发急性肠胃炎,患儿往往会出现剧烈的水样腹泻,短时间内大量丢失水分和电解质,导致脱水、电解质紊乱,严重时甚至危及生命,细菌感染也不少见,像沙门氏菌、大肠杆菌等,它们可能藏匿于被污染的食物或水源中,一旦进入人体,便在肠道内“兴风作浪”,引发炎症反应,致使肠黏膜受损,出现腹痛、腹泻、发热等症状,寄生虫感染则相对隐匿,如贾第虫、阿米巴原虫等,长期寄生于肠道,破坏肠道正常消化吸收功能,造成慢性腹泻,病程迁延不愈,患者可能会长期遭受腹痛、消瘦、贫血的折磨。

非感染性因素同样不容忽视,饮食不当是常见诱因之一,暴饮暴食、进食过多油腻、辛辣、生冷食物,会打乱胃肠道的正常节律,使其不堪重负,比如一次性摄入大量高脂肪食物,肠道难以快速消化,脂肪颗粒刺激肠蠕动加快,同时胆汁分泌异常,胆汁与脂肪酸结合形成皂化物,刺激肠道产生痉挛性收缩,引发腹泻,食物过敏也逐渐走入人们的视野,牛奶蛋白过敏在婴幼儿中较为常见,当免疫系统误将牛奶蛋白识别为“敌人”,便会发动免疫攻击,释放组胺等炎症介质,损伤肠道黏膜,引起腹泻、皮疹等过敏症状,精神心理因素也能成为“导火索”,长期处于紧张、焦虑、压力过大的状态下,人体的自主神经系统失衡,胃肠蠕动紊乱,消化液分泌失调,进而诱发功能性腹泻,还有肠道菌群失调,正常情况下,肠道内有益菌、有害菌及中性菌相互制约、和谐共生,维持肠道微生态稳定,一旦这种平衡被打破,如长期使用抗生素、患有某些疾病或不良生活习惯影响,有害菌肆意繁殖,有益菌减少,肠道功能就会受到影响,出现腹泻、腹胀、便秘交替等症状。

腹泻带来的危害不容小觑,短期来看,频繁的腹泻会导致身体大量失水和电解质丢失,引发脱水症状,患者会感到口渴、眼窝凹陷、皮肤干燥、尿量减少等,电解质紊乱还会影响心脏、肌肉等重要器官的正常功能,如低钾血症可导致乏力、心律失常,低钠血症可能引发头痛、恶心、抽搐,对于儿童来说,腹泻严重影响生长发育,长期的营养不良会使体重增长迟缓、身高落后,长期慢性腹泻更是身体的“隐形杀手”,它可能是肠道慢性疾病的预警信号,如溃疡性结肠炎、克罗恩病、肠易激综合征等,这些疾病若不及时治疗,会逐渐侵蚀患者的生活质量,甚至带来癌变风险,慢性腹泻导致的营养物质吸收障碍,会引起贫血、维生素缺乏等多种并发症,削弱机体免疫力,使患者更容易受到其他疾病的侵袭。

面对腹泻,正确的应对策略至关重要,补充水分和电解质是当务之急,对于轻度腹泻患者,可口服补液盐溶液,按照说明书比例稀释后少量多次饮用,以预防脱水,若已出现明显脱水症状,如重度口干、少尿等,应及时就医,通过静脉输液补充水分和电解质,饮食上,应遵循清淡、易消化原则,避免食用辛辣、油腻、刺激性食物以及高纤维食物,可选择米汤、白粥、面条等流食或半流食,待腹泻症状缓解后,再逐渐恢复正常饮食,要注意腹部保暖,避免着凉加重肠道负担,若怀疑是感染性腹泻,尤其是伴有发热、脓血便等情况,应及时就医,进行粪便常规、培养等检查,明确病原体后,在医生指导下选用合适的抗生素或抗病毒药物治疗,对于慢性腹泻患者,更要重视病因排查,可能需要进行肠镜、大便潜血试验、甲状腺功能等多项检查,以明确诊断,制定个体化的治疗方案。

在日常生活中,预防腹泻同样不容忽视,养成良好的饮食习惯是基础,饭前便后洗手,确保食物的新鲜与卫生,避免食用变质、过期食品,注意饮食均衡,多吃蔬菜水果,适量摄入蛋白质、碳水化合物等营养素,避免过度节食或暴饮暴食,保持心情舒畅,学会合理应对压力,通过运动、听音乐、阅读等方式放松身心,对于易过敏人群,要明确过敏原并尽量避免接触,定期体检也是早期发现潜在疾病的有效手段,尤其是有肠道疾病家族史的人群,更应重视肠道健康检查。

腹泻虽是一种常见的消化道症状,却蕴含着丰富的健康信息,深入了解其病因、症状、危害及应对方法,有助于我们更好地守护身体健康,在面对腹泻的“警报”时,做出正确决策,让身体尽快恢复生机与活力,畅享健康生活。