在中华大地的广袤版图上,有一种食物以其独特的魅力,深深烙印在人们的味蕾记忆与文化传统之中,那便是包子,它看似平凡,却蕴含着丰富的历史底蕴、精湛的制作技艺以及深厚的人文情感,宛如一颗璀璨的明珠,镶嵌在中华美食文化的浩瀚星空里,熠熠生辉。

包子的历史源远流长,可追溯至三国时期,诸葛亮七擒孟获时,相传曾以羊皮包裹羊肉制成“蛮头”,这便是包子的雏形,随着时间的推移,包子在华夏大地上逐渐演变发展,成为了人们日常生活中不可或缺的美食之一,无论是繁华都市的街头巷尾,还是宁静乡村的集市庙会,那冒着腾腾热气的包子铺总是散发着诱人的香气,吸引着过往行人驻足品尝。

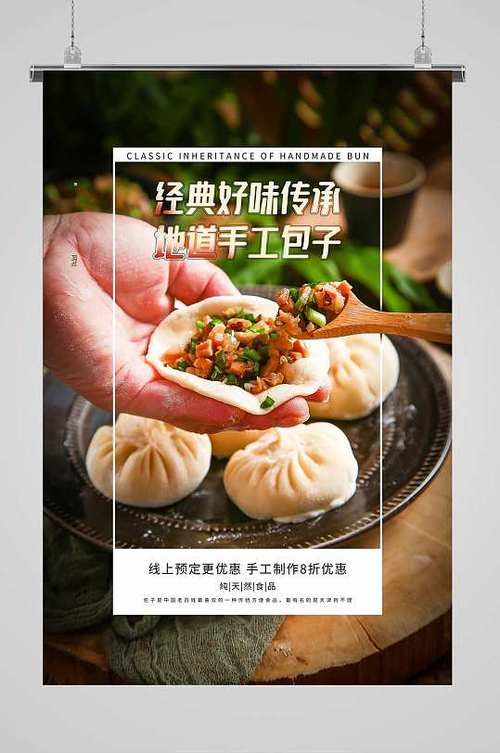

从制作工艺来看,包子的制作是一门精细的艺术,面皮的制作至关重要,选用优质的面粉,经过精心揉制,形成柔软且富有弹性的面团,这一过程需要匠人凭借丰富的经验把握面团的软硬度和湿度,稍有不慎,便可能影响包子的整体口感,馅料的调制更是五花八门,精彩纷呈,有经典的猪肉大葱馅,鲜嫩多汁的猪肉与清香爽口的大葱相互交融,碰撞出浓郁醇厚的肉香;还有素馅的代表——韭菜鸡蛋馅,韭菜的独特辛香与鸡蛋的鲜嫩完美搭配,清爽可口,为素食爱好者提供了绝佳的选择,随着地域文化的差异和食材的丰富多样,各地还衍生出了各具特色的包子馅料,如南方的叉烧包、北方的豆沙包、西北的羊肉胡萝卜包等等,每一种都有着独特的风味和文化内涵。

当馅料准备就绪后,便是包制的过程,师傅们将面团分割成大小均匀的小剂子,擀成中间厚边缘薄的圆形面片,然后将适量的馅料放置在面片中央,通过灵巧的双手快速捏褶收口,一只只饱满圆润、褶皱细腻的包子便呈现在眼前,这看似简单的动作,实则需要长期的实践练习才能熟练掌握,每一个褶皱都倾注了师傅们的匠心独运,不仅保证了包子的形状美观,更确保在蒸制过程中馅料不会外露,将包好的包子放入蒸笼,在旺火沸水的蒸汽氤氲中蒸熟,大约十几分钟后,一笼热气腾腾、香气扑鼻的包子便可出锅。

包子不仅仅是一种食物,更是中华传统文化的重要载体,在许多地区,逢年过节或婚丧嫁娶等重要场合,包子都扮演着重要的角色,例如在北方的一些农村,春节期间家家户户都会蒸制大量的馒头和包子,寓意着蒸蒸日上、团团圆圆,而在一些地方的祭祀仪式中,包子也作为供品献祭,表达对祖先和神灵的敬意与感恩,包子还与民间传说和故事紧密相连,如“狗不理包子”背后的故事,更是增添了包子的文化趣味性和神秘色彩。

在当今时代,包子依然保持着强大的生命力和影响力,随着人们生活水平的提高和饮食文化的多元发展,包子也在不断创新与变革,一些商家推出了迷你小笼包、奶黄包等新颖款式,满足了不同消费者的需求和口味偏好;包子的制作工艺也与现代科技相结合,实现了标准化、规模化生产,不仅保证了产品质量的稳定性,还将包子这一传统美食推向了更广阔的市场,让世界各地的人们都能领略到中华包子的独特魅力。

在包子文化繁荣发展的背后,我们也应看到一些问题与挑战,一些不良商家为追求利润最大化,采用劣质食材、违规添加食品添加剂等不正当手段制作包子,严重损害了消费者的健康权益和包子行业的声誉,加强行业监管、规范市场秩序、弘扬诚信经营理念显得尤为重要,只有让消费者吃得放心、吃得安心,包子这一承载着中华民族深厚情感和文化底蕴的美食才能在新的时代背景下传承发扬,历久弥新。

包子作为中华美食文化的杰出代表,以其悠久的历史、精湛的制作技艺、丰富的品种样式以及深厚的文化内涵,成为了人们生活中难以割舍的一部分,它不仅满足了人们的口腹之欲,更传递着中华民族对生活的热爱、对团圆的向往以及对传统文化的坚守,在未来的日子里,让我们共同呵护这一珍贵的美食文化遗产,让包子的香气在岁月的长河中永远飘香四溢,续写着中华美食文化的辉煌篇章。