在历史的长河中,针灸作为中医独特的治疗方法,已悄然走过数千年岁月,它宛如一颗璀璨明珠,承载着古人对生命健康的深刻理解与探索,历经时光洗礼,依然闪耀着智慧光芒,持续为当代人的身心健康保驾护航。

针灸的历史源远流长,其起源可追溯至新石器时代,彼时,先民们在劳作与生活中偶然发现,身体某些部位受到刺激后,能缓解病痛、改善身体不适,从最初简单粗暴的砭石刺穴,到逐渐发展出金针、银针等精细工具,针灸技术不断演进,春秋战国时期,《黄帝内经》这部医学巨著问世,系统阐述了针灸理论,包括经络学说、穴位定位、针刺手法等,为针灸学奠定了坚实基础,自此,针灸正式形成一套完整的医学体系,代代相传。

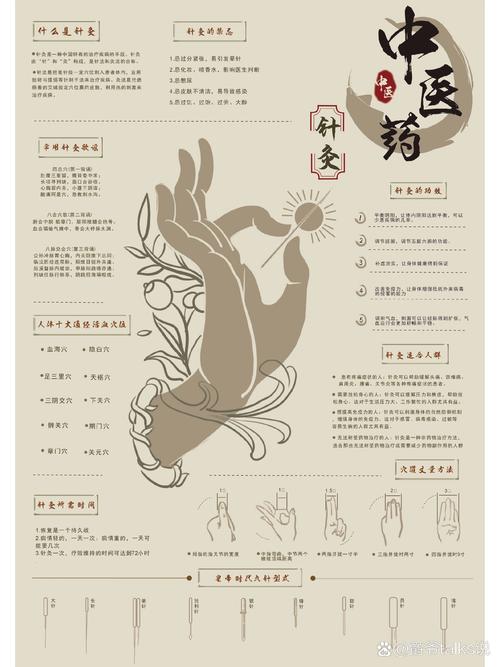

经络,是针灸学的神秘脉络,古人认为,人体是一个有机整体,经络犹如纵横交错的河流网络,连接脏腑肢节,气血在经络中川流不息,维持生命运转,一旦经络阻塞,气血不畅,疾病便由此而生,穴位则是经络上的关键点,如同河流上的码头,是气血汇聚、出入之所,通过针刺或艾灸穴位,可疏通经络、调和气血、平衡阴阳,足三里穴,位于小腿外侧,是保健要穴,常灸此穴可增强脾胃运化功能,提高免疫力;再如合谷穴,位于手部虎口处,有疏风解表、镇痛通络之效,牙痛时按揉合谷穴,往往能立竿见影缓解疼痛。

针灸的适应症广泛,内外妇儿诸科皆有涉及,在内科领域,对头痛、失眠、心悸、胃痛等病症疗效显著,以失眠为例,现代生活节奏快、压力大,失眠人群日益增多,针灸通过调节心脑气血、安神定志,选取百会、神门、内关等穴位,施以平补平泻手法,助患者重拾安稳睡眠,对于骨科疾病,如颈椎病、腰椎间盘突出症等,针灸可活血化瘀、通络止痛,它能直接作用于病变局部,改善局部血液循环,减轻神经根受压症状,配合牵引、推拿,疗效更佳,妇科方面,针灸在调理月经失调、痛经、不孕不育等问题上独具优势,气滞血瘀型月经不调者,针刺三阴交、太冲等穴,行气活血调经;宫寒痛经女性,艾灸关元、气海等穴,温经散寒止痛,儿科应用中,小儿推拿结合少量穴位针刺,可治疗小儿厌食、遗尿等常见疾病,绿色安全无副作用。

针灸的操作看似简单,实则蕴含深奥技巧,施术前,医生需精准选穴,依据患者病症、体质、脏腑经络虚实辨证论治,定穴准确与否,直接关乎治疗效果,进针手法有直刺、斜刺、平刺之分,不同穴位、不同病症选用不同方式,如针刺腹部穴位多用直刺,且宜缓慢进针,以防伤及内脏;面部穴位常斜刺,避免损伤重要血管神经,行针时,提插捻转是关键操作,提插法模拟针刺深浅变化以得气,捻转法则带动针身旋转,激发经气传导,得气是针灸起效的重要标志,患者会有酸麻胀重等针感,即“气至”,此时医生根据病情留针,一般留针 20 - 30 分钟,期间适时行针以保持“气”的持续作用。

随着现代科技发展,针灸研究不断深入,借助解剖学、生理学知识,明晰穴位解剖结构、针刺效应机制,研究发现,针刺穴位可激活神经系统,调节神经递质释放,影响内分泌、免疫等功能;还能促进局部组织微循环重建,加快新陈代谢,国际交流合作日益频繁,针灸走向世界舞台,美国、欧洲等许多国家设立针灸研究机构、开设针灸课程,大量外国医生学习针灸技术并应用于临床实践,世界卫生组织也将针灸纳入传统医学范畴,认可其在多种疾病防治中的价值,为针灸全球推广铺平道路。

针灸发展并非一帆风顺,在现代社会快节奏冲击下,部分人对传统针灸认知不足、心存疑虑;行业内也存在标准不统一、人才培养参差不齐等问题,但瑕不掩瑜,针灸凭借深厚文化底蕴、确切临床疗效,正逐步突破困境,越来越多科研团队投身于针灸标准化研究,制定科学规范操作流程;高校加强针灸专业教育,培养理论扎实、技术精湛专业人才;社会各界通过科普宣传,提升大众对针灸了解与信任。

回顾针灸过往,它是一部人类与疾病斗争的史诗;着眼当下,它是缓解病痛、维护健康的有力武器;展望未来,它是传统医学创新发展、走向世界的希望之星,针灸这把传承千年的健康钥匙,将继续开启生命活力之门,在新时代续写辉煌篇章,为全人类健康福祉贡献源源不断的“针”能量,让古老智慧在现代医疗舞台上绽放永恒华彩,永不落幕。