在中华民族悠久的历史长河中,中医宛如一颗璀璨的明珠,闪耀着独特的光芒,它承载着古人对生命奥秘的探索与领悟,历经数千年的沉淀与发展,形成了一套完整且独具特色的医学体系,为人类的健康福祉做出了不可磨灭的贡献。

中医的理论根基深厚而稳固,其核心理论包括阴阳五行学说、经络学说、气血津液学说等,阴阳学说认为,世间万物皆可分为阴阳两个方面,它们相互对立又相互依存,如人体的表里、脏腑、寒热虚实等皆可用阴阳来概括和解释,人体的体表属阳,体内属阴;温热的、兴奋的属阳,寒冷的、抑制的属阴,阴阳平衡则身体健康,一旦失衡,疾病便会随之而来,五行学说将自然界的五种基本元素——金、木、水、火、土与人体的五脏六腑、五体、五官等相对应,阐述了它们之间的相生相克关系,比如肝属木,心属火,木生火,意味着肝脏的功能正常有助于心脏功能的发挥,而心火过旺又可能反过来影响肝脏,这种理论体系从宏观角度把握人体的生理病理变化,体现了中医整体观念的精妙之处。

经络学说更是中医的独特创造,经络是人体内气血运行的通道,如同河流般纵横交错于全身,将脏腑、组织、器官紧密地联系在一起,人体主要有十二正经、奇经八脉等,每条经络都有其特定的循行路线和所属穴位,穴位则是经络气血输注的特殊部位,当经络畅通时,气血能够顺畅地运行,维持身体正常的生理功能;若经络受阻,气血不畅,则会引发各种病症,通过针刺、推拿、艾灸等方法刺激穴位,可以调节经络气血的流通,达到治疗疾病的目的,按摩足三里穴可健脾和胃,增强消化功能;针刺内关穴能宁心安神,缓解心慌心悸等症状。

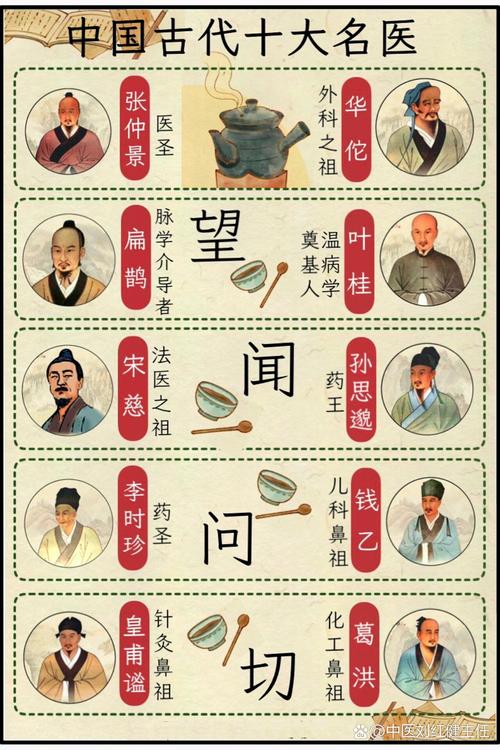

中医的诊断方法独具特色,主要有望、闻、问、切四诊,望诊即观察患者的面色、舌象、神情、体态等外在表现,面色苍白可能提示气血不足,面色晦暗则可能与瘀血或脏腑功能失调有关;舌象的变化也能反映身体的健康状况,如舌苔厚腻多为痰湿内盛,舌尖红赤多为心火上炎,闻诊包括听患者的声音、嗅气味等,声音洪亮有力多属实证,低弱无力常为虚证;口臭可能是胃热或消化不良的表现,问诊则详细询问患者的病史、症状、生活习惯等信息,以便全面了解病情,切诊主要是脉诊,医生通过触摸患者的脉搏,感受脉搏的浮沉、迟数、虚实等特征来判断身体状况,不同的脉象反映了不同的病证,如浮脉多见于外感表证,沉脉多主里证,四诊合参,能够全面准确地把握病情,为辨证论治提供依据。

在治疗方面,中医的治疗方法丰富多样且注重因人而异、标本兼治,中药治疗是中医的重要手段之一,中药来源于天然的动植物、矿物等,经过炮制后应用于临床,每一张中药处方都是根据患者的症状、体质、药物的性味归经等因素精心配伍而成,治疗感冒发热,会根据风寒风热的不同类型选用不同的方剂,如辛温解表的麻黄汤用于风寒感冒,辛凉解表的银翘散用于风热感冒,除了内服药物,中医还有众多外治法,如针灸、推拿、拔罐、刮痧等,针灸通过刺激穴位调节经络气血;推拿以手法作用于人体经络穴位,舒筋活络、调和气血;拔罐和刮痧则可祛风散寒、活血化瘀,这些方法对于一些疼痛性疾病、软组织损伤等有独特的疗效。

中医不仅是一门医学科学,更蕴含着丰富的哲学思想,它强调人与自然的和谐统一,“天人合一”的理念贯穿其中,认为人体与自然界是一个有机的整体,季节气候、地理环境等因素都对人体有着重要的影响,春季阳气上升,万物复苏,人体的养生重点在于养肝疏肝;冬季天气寒冷,人体阳气内藏,此时应注意补肾藏精,这种顺应自然规律的养生保健观念,体现了中医对生命本质深刻的认识和尊重。

在现代社会,中医面临着机遇与挑战并存的局面,随着人们对健康需求的不断提高和对传统文化的重视,中医越来越受到国内外的关注和认可,许多国家和地区纷纷开展中医教育、科研和临床应用,中医在国际上的影响力日益扩大,中医也面临着现代科学技术的冲击、人才短缺等问题,但相信在广大中医工作者的不懈努力下,中医必将在传承中创新,在创新中发展,继续为人类的健康事业书写辉煌篇章,让这一古老的医学智慧在新时代绽放出更加耀眼的光芒,为守护人类健康贡献更多的力量,成为世界医学宝库中不可或缺的重要组成部分,永远造福于人类。