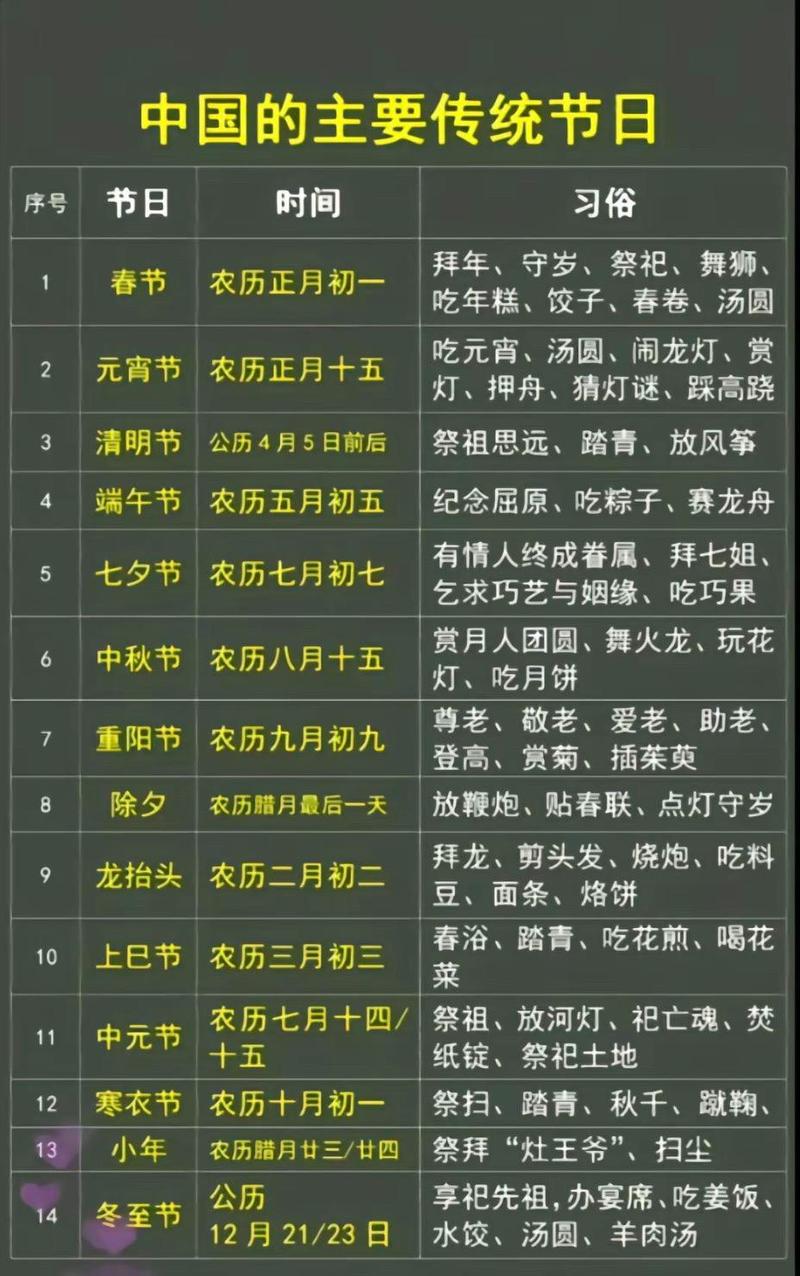

本文目录导读:

- 春节(农历正月初一)

- 元宵节(农历正月十五)

- 龙抬头(农历二月初二)

- 寒食节(清明节前一日)

- 清明节(公历4月4日或5日)

- 端午节(农历五月初五)

- 七夕节(农历七月初七)

- 中元节(农历七月十五)

- 中秋节(农历八月十五)

- 重阳节(农历九月初九)

中华民族的传统节日丰富多彩,每一个节日都蕴含着深厚的历史文化内涵和独特的民俗风情,这些节日不仅是时间的节点,更是文化的传承与情感的纽带,下面,就让我们一起走进中国的26个传统节日,感受那份独特的韵味与魅力。

春节(农历正月初一)

春节,是农历的岁首,俗称“年节”,传统名称为新年、大年、新岁,但口头上又称度岁、庆新岁、过年,中国人过春节已有4000多年的历史,在现代,人们把春节定于农历正月初一,但一般至少要到正月十五(上元节)新年才算结束,在民间,传统意义上的春节是指从腊月的腊祭或腊月二十三或二十四的祭灶,一直到正月十九,春节期间,全国各地举行各种庆贺新春活动,带有浓郁的各地地方特色。

元宵节(农历正月十五)

元宵节,又称上元节、小正月、元夕或灯节,是春节之后的第一个重要节日,是中国亦是汉字文化圈的地区和海外华人的传统节日之一,正月是农历的元月,古人称夜为“宵”,所以把一年中第一个月圆之夜正月十五称为元宵节,传统习俗有出门赏月、燃灯放焰、猜灯谜、吃元宵等,不少地方元宵节还增加了游龙灯、舞狮子、踩高跷、划旱船、扭秧歌、打太平鼓等活动。

龙抬头(农历二月初二)

龙抬头(农历二月二),又被称为“春耕节”、“农事节”、“春龙节”,是汉族民间一个象征春回大地、万物复苏的传统节日,龙抬头是每年,农历二月初二,传说是龙抬头的日子,它是中国城乡的一个传统节日,庆祝“龙头节”,以示敬龙祈雨,让老天保佑丰收,二月二,传说是尧王的诞辰,在南方,如客家地区等,是土地公公的生日,称“土地诞”,为给土地公公“暖寿”,有的地方有举办“土地会”的习俗:家家凑钱为土地神祝贺生日,到土地庙烧香祭祀,敲锣鼓,放鞭炮,北方地区在节日期间也有吃猪头肉、理发(剪“龙头”)的习俗。

寒食节(清明节前一日)

寒食节是中国传统节日中唯一以饮食习俗来命名的节日,寒食节起源,据史籍记载源于春秋时期,春秋时代,晋国公子重耳逃亡在外,大臣介子推(又名介之推)追随左右,忠心耿耿,甚至不惜割股啖君,重耳返国后,当了国君(即晋文公,春秋五霸之一),大兴封赏,却忘了犒劳介子推,后来,文公意识到自己的错误,赶快去请介子推回来受赏,但是介子推不肯来且躲在绵山之中,文公带人跪行至介子推藏匿之处,介子推闻知此事,自愧不如,便抱树而亡,文公发现介子推死后,便下令将介子推死之日定为寒食节,全国禁火,并要上坟祭奠介子推。

清明节(公历4月4日或5日)

清明节,又叫扫墓祭祖节,源自上古时代的祖先信仰与春祭礼俗,兼具自然与人文两大内涵,既是自然节气点,也是传统节日,清明节将寒食节的部分习俗收归己身,同时又加入了自己的特色,如踏青、插柳等风俗活动,清明之时,天气转暖,草木青青,万物生长,正是春耕的大好时节,清明前后,种瓜点豆”这句话是对于清明时节最好的写照,清明节与春节、端午节、中秋节共称为中国四大传统节日,除了讲究禁火、扫墓之外,还有踏青、荡秋千、蹴鞠、打马球、插柳等一系列风俗体育活动。

端午节(农历五月初五)

端午节,本是上古先民创立用于拜祭龙祖、祈福辟邪的节日,因传说战国时期的楚国诗人屈原在五月五日跳汨罗江自尽,后来人们亦将端午节作为纪念屈原的节日,端午节的习俗有赛龙舟、吃粽子、挂艾草、佩香囊等,端午节也是自古相传的“卫生节”,人们在这一天洒扫庭院,挂艾枝,悬菖蒲,洒雄黄水,饮雄黄酒,激浊除腐,杀菌防病。

七夕节(农历七月初七)

七夕节,又名乞巧节、七姐诞等,是流行于中国与汉字文化圈诸国的传统文化节日,七夕节起源于自然天象崇拜,七夕的“牛郎织女”来源于人们对星宿崇拜和对远古时代加工业的崇拜,古代女子会在这一天进行结彩缕穿七孔针等活动,以祈求心灵手巧,七夕夜晚的星空格外明亮,银河两岸的牵牛星和织女星清晰可见,使得这个节日充满了浪漫色彩。

中元节(农历七月十五)

中元节,俗称鬼节、七月半等,佛教称为盂兰盆节,中元节的习俗有祭祀祖先、放河灯、祀亡魂、焚纸锭等,在这一天,人们会准备丰盛的祭品,供奉祖先和神灵,以求庇佑和平安。

中秋节(农历八月十五)

中秋节源自天象崇拜,由上古时代秋夕祭月演变而来,中秋节普及于汉代,定型于唐朝初年,盛行于宋朝以后,中秋一词最早记载于《周礼》,因我国古时的历法,农历8月15日,正好是一年的秋季的一半,故称为中秋,中秋节以月之圆兆人之团圆,寄托思念故乡,思念亲人之情,祈盼丰收幸福,中秋节的习俗有赏月、吃月饼、玩花灯等。

重阳节(农历九月初九)

重阳节源自天象崇拜,由上古时代季秋丰收祭祀演变而来。“九”数在《易经》中为阳数,“九九”两阳数相重,故曰“重阳”;因日与月皆逢九,故又称为“重九”,九九归真,一元肇始,古人认为九九重阳是吉祥的日子,古时民间在重阳节有登高祈福、秋游赏菊、佩插茱萸、拜神祭祖及饮宴求寿等习俗,传承至今,又添加了敬老等内涵,于重阳之日享宴高会,感恩敬老。

十一、下元节(农历十月十五)

下元节为中国民间传统节日,时间为农历十月十五日,该节日的民俗意义主要在于祭祖和祈福,以表达对祖先的敬意和对未来生活的美好期望,在下元节这一天,人们会准备丰盛的祭品供奉祖先和神灵,祈求庇佑和平安。

十二、冬至(公历12月21~23日)

冬至兼具自然与人文两大内涵,既是二十四节气中一个重要的节气,也是中华民族的传统节日,冬至被视为冬季的大节日,古时候,漂在异乡的人到了这时节都要回家过冬节,所谓“年终有所归宿”,冬至这天,大多数地方都会举行祭天祭祖的仪式,以表达对天地祖先的敬畏和感恩之情,人们还会吃饺子、汤圆等传统美食,寓意团圆和幸福。

十三、腊八节(农历十二月初八)

腊八节,俗称“腊八”,日期在农历十二月初八,一岁之末为“腊”,“腊者,接也”,寓有新旧交替的意思(《隋书·礼仪志》),腊八节的前身是古代祭祀祖先和神灵(包括门神、户神、宅神、灶神、井神)的腊祭,祈求丰收和吉祥,腊八粥是一种在腊八节用多种食材熬制的粥,也叫做七宝五味粥,最早的腊八粥是供穷人食用,主要是从寺庙施舍得到,后来才流传到民间。

十四、小年(农历十二月二十三或二十四)

清代皇帝会在每年腊月二十三在坤宁宫祀神,为了节省开支,皇帝顺便把灶王爷也拜了:“上至皇子,旁及宦官,都一齐拜见灶君,并献上贡品。”自从民国年间开始,出现了将祭灶改在腊月二十四进行的观点,传统上谢灶一般是黄昏时分举行,现在大多数地区则选择在中午,小年这天,也是人们加强亲友联系、置办年货的忙碌日子。

十五、除夕(农历十二月二十九或三十)

除夕,为岁末的最后一天夜晚,岁末的最后一天称为“岁除”,意为旧岁至此而除,另换新岁,除,即去除之意;夕,指夜晚,除夕也就是辞旧迎新、一元复始、万象更新的节日,与清明节、中元节、重阳节三节是中国传统的祭祖大节,也是流行于汉字文化圈诸国的传统文化节日,除夕因常在农历腊月二十九或三十日,故又称该日为年三十,岁除之日,民间