在广西宜州西北部,那九万大山余脉与凤凰山系相交之处,怀远古镇宛如一颗隐匿于山水之间的明珠,静静散发着独特的魅力,它坐落在龙江河、中洲河交汇的三角嘴地带,历经岁月的洗礼,承载着厚重的历史文化底蕴。

清晨,当第一缕阳光洒在古镇上,河面泛起濛濛水雾,远山氤氲若隐若现,空气中弥漫着清新的气息,仿佛能洗净心肺,此时的古镇,宛如一幅淡雅的水墨画,乘船游两河,看两岸青山叠嶂,翠竹掩映,感受那份闲情逸致,河水缓缓流淌,波光粼粼,与岸边的古街古巷相映成趣,河边的古榕树,枝繁叶茂,见证了古镇的沧桑变迁,它们不仅是一道美丽的风景线,更是古镇历史的守护者。

怀远古镇历史悠久,始建于唐代,至今已有1300多年的历史,据史料记载,唐、宋时为怀远军、古阳县、怀远寨地,民国时期,先后设怀远区民团局、怀阳镇,解放初,先后划为第五区、第七区,1951年8月至1958年7月为县人民政府所在地,后为怀远公社、怀远区,其建置沿革,如同一部生动的历史书卷,展现了古镇在不同时期的兴衰荣辱。

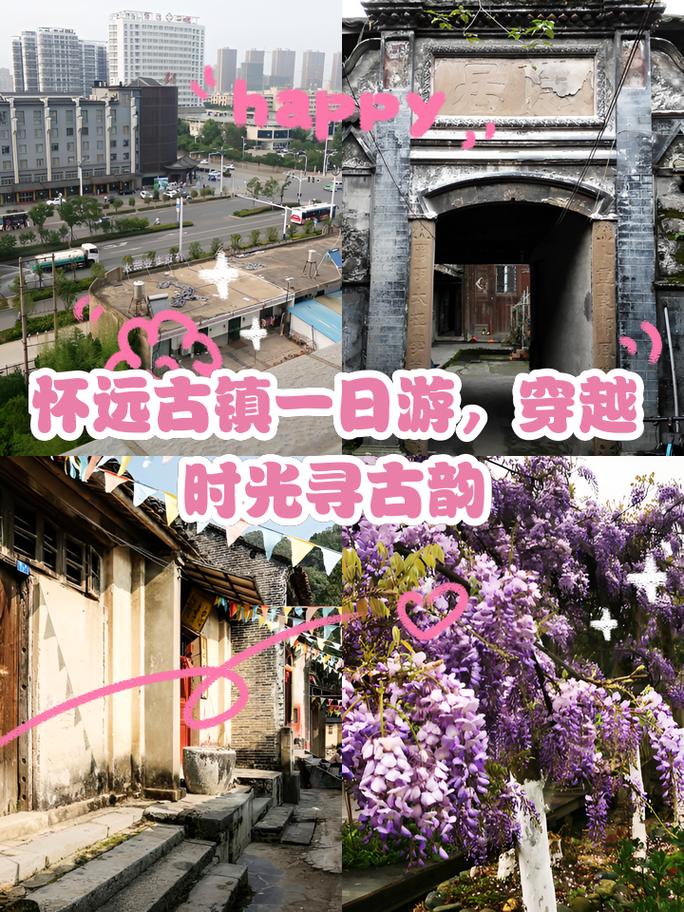

走进古镇,首先映入眼帘的是那古色古香的街道,由东头进入怀远骑楼街,街道两边是遮风避雨的骑楼,店铺鳞次栉比,这些骑楼,既有南方建筑的精致典雅,又融合了当地少数民族的特色元素,四方砖柱上的商号名称至今依稀可辨,仿佛在诉说着当年的商业盛景,从“永昌祥”到“正昌号”,从“绍昌号”到“黄焕记”等湖南、福建、江西、贵州的客商号记,让人不禁感叹当年这里的繁华。

在古镇的中心地带,矗立着一座古老的戏台,戏台虽历经风雨,但依然保留着昔日的风采,每当夜幕降临,华灯初上,戏台上便会传来悠扬的唱腔,桂剧和渔鼓在这里流传已久,彩调和山歌至今仍非常盛行,逢年过节,这里更是热闹非凡,人们纷纷前来观看表演,感受传统文化的魅力。

沿着古街漫步,来到下新街,下新街是古镇保存较为完好的一条老街,幽深绵长,古朴沉郁,街道两侧都是笔直的骑楼式连排店居,密密的廓柱由近及远地延伸出去,最后汇聚成焦点,很有层次感,52号为张刘文故居,这座四合院式的建筑,门庭后露天过道左右砖壁墨绘松鹿图,天井中青石版铺路,二门门额上凸起的阴刻隶书“隐居”两字,因年代久远,字迹早已有些驳落,门槛两侧石条门柱之上刻题着一副对联“卜重良邻风追晏子,图明太极学慕濂溪”,过道内的小天井两边泥墙上均绘有花草鸟兽,虽然历经风雨洗刷,图纹班驳残损,但风韵犹存。

继续前行,便来到了林氏宗祠,这座建于清道光11年的林氏宗祠(又名天后宫),是怀远标志性建筑之一,走进宗祠,庭院小筑、回廊幽径、小桥流水,宛如进入了一座庭院建筑博物馆,宫外有牌坊行墙,正中额上刻有“林氏宗祠”四字,字迹苍劲,千百年来,这样的宗祠家庙牵挂着代代人的情思,让漂泊万里的游子魂牵梦绕。

出古镇东行不到五百米,便是汉源洄澜塔,这座始建于道光末年的古塔,气势恢弘,塔身六角攒尖,九级密檐式,层层开窗,可顺时针盘旋至顶,塔内中心孔层层垂直至底,仰望似一苍穹,别具一格,登塔眺望西北群山,云缭雾绕;东南平畴迤逦,遥接天际,100多年来,骚人墨客颇多题咏,建塔故事夹着风水传说流传至今。

除了丰富的历史文化遗迹,怀远古镇的自然景观也令人陶醉,八滩山悬棺葬、两千年翔鹭纹铜鼓世所罕见;汇集了明、清、民国时期的朱砂绘画和文字的古波岩画则充满神秘色彩,站在河畔雄踞地方名山——八滩山上,登山远眺,可领略“两江玉带飘吴练,四面云缳列黛容”之胜境。

怀远古镇的饮食文化也别具特色,八宝饭色泽鲜艳、口感甜而不腻;白米月饼上绘精美图画、饼皮香酥松脆;豆腐肴味道鲜美、营养丰富,这些美食不仅满足了人们的味蕾,更传承了当地的饮食文化。

如今的怀远古镇,既保留了传统的韵味,又迎来了新的发展机遇,作为全国重点镇、全区百镇示范镇,古镇在保护与开发中不断探索前行,随着红色旅游的兴起,怀远古镇作为宜州红色旅游的一个重点,吸引了越来越多的人前来追寻革命先辈的足迹。

怀远古镇,这座千年古镇,以其独特的自然风光、深厚的历史文化底蕴和丰富的民俗风情吸引着众多游客,它是一本读不完的书,一幅看不厌的画,一首听不烦的歌,无论你是历史爱好者、自然探索者还是文化追求者,都能在这里找到属于自己的心灵归宿。