在生活的长河中,愤怒的情绪如同汹涌的波涛,时而在我们的内心掀起惊涛骇浪,生气,作为人类最为常见的情绪之一,它不仅仅是一种简单的心境波动,更是通过身体、表情、语言以及行为等多方面展现出来的复杂综合反应,深入探究生气的表现,有助于我们更好地理解自己和他人的情绪密码,从而在人际交往与自我情绪管理中游刃有余。

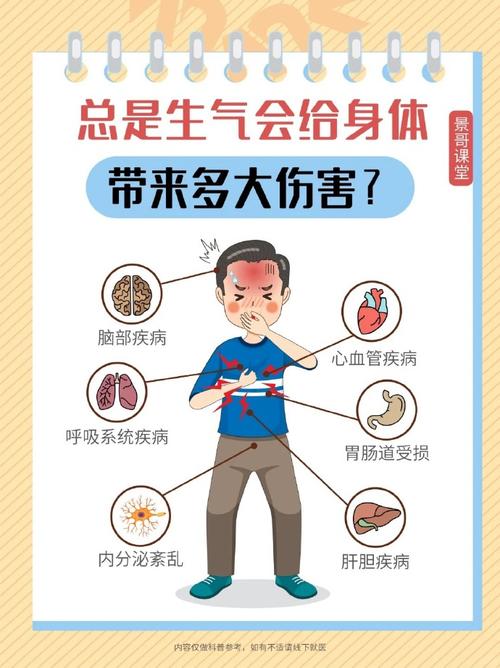

从身体反应层面来看,生气时人体会瞬间进入“应激状态”,肾上腺素如同被点燃的烟火,迅速在血液中蔓延开来,心跳加速,仿佛是战鼓擂动,心脏剧烈地跳动着,试图为身体即将到来的“战斗或逃跑”反应提供充足的动力,血压也随之飙升,血液如奔腾的江河,在血管中急速流淌,冲击着血管壁,让人能清晰地感觉到头部一阵阵地晕眩,甚至可能出现头痛欲裂的不适感,呼吸变得急促而沉重,像是风箱在猛烈地鼓动,胸腔起伏不定,每一次呼吸都带着紧张与愤怒的气息,肌肉也会不自觉地紧绷起来,肩膀耸起,拳头紧握,指甲深深地嵌入掌心,似乎随时准备迎接一场无形的战争,全身的力量都汇聚到了四肢,只待一个爆发点,便会释放出那股强大的能量。

面部表情是生气情绪最为直观的窗口,眉头紧紧地皱在一起,如同两座高耸的山峰,中间形成了一道深深的沟壑,这是愤怒在额头留下的印记,眼睛瞪大,原本平静的眼眸此刻犹如燃烧的火焰,眼神中透露出锐利与不满,直直地盯着引发愤怒的对象,仿佛要将对方看穿,嘴唇紧闭或者微微颤抖,原本红润的嘴唇可能会变得苍白,有时还会不自觉地发出低沉的哼声,那是压抑的愤怒在喉咙里挣扎的表现,脸颊因为充血而泛红,就像被夕阳映照的晚霞,从面庞上就能清晰地读出内心的怒火中烧。

语言上的变化也是生气时的一大显著特征,音量往往会不自觉地提高,平时温和的语调变得尖锐刺耳,每一个字都像是从牙缝里挤出来的,带着强烈的攻击性,语速加快,话语像连珠炮一样脱口而出,不再有往日的从容与沉稳,思维似乎被愤怒的情绪裹挟,只想快速地表达自己的不满与指责,言辞也会变得激烈而直接,那些平日里难以启齿的狠话、重话此刻会毫不犹豫地说出口,全然不顾及后果与情面,从最初的“你这样做不太好”逐渐升级为“你怎么这么蠢,简直不可理喻!”言语中的火药味越来越浓,伤人的威力也越来越大。

行为表现则将生气的情绪推向了高潮,轻微的生气可能表现为转身离开现场,用沉默和背影表达自己的愤怒与不屑,这是一种消极的抵抗方式,试图通过拉开距离来切断与愤怒源的联系,让自己冷静下来,当愤怒积累到一定程度时,可能会出现更为激烈的行为,摔打东西,手中的物品如杯子、书本等成为了情绪的发泄对象,随着“砰”的一声脆响,破碎的不仅是物件,还有那一刻理智的防线,更有甚者,在极度愤怒的情况下会出现攻击性行为,可能是身体上的推搡、殴打或者言语上的辱骂升级为恶意的人身攻击,这不仅会对他人造成伤害,更会让自己陷入无法挽回的局面。

不同的人在生气时的表现也各有差异,这受到性格、成长环境以及文化背景等多种因素的影响,性格内向的人可能更多地将愤怒憋在心里,表现为长时间的沉默寡言和情绪低落;而性格外向的人则更容易将愤怒宣泄出来,但宣泄的方式也有积极与消极之分,在和谐家庭氛围中成长起来的人,即使生气也可能会尽量克制自己,采用较为温和的方式表达不满;相反,在充满争吵与冲突环境中长大的人,可能会更习惯用激烈的方式去回应愤怒,不同文化背景下,对生气的接受程度和表达方式也不尽相同,在一些文化中,直接表达愤怒被视为不礼貌或者不成熟的行为,人们会倾向于委婉地暗示或者采用间接的方式来传达自己的情绪;而在另一些文化里,坦率地表达愤怒被认为是真诚的表现,只要不越界伤害他人即可。

了解生气的表现及其背后的原因,对于我们管理情绪有着至关重要的意义,当我们察觉到自己生气的迹象时,可以尝试运用深呼吸、暂时离开现场等方式让自己冷静下来,避免冲动行事,也要学会换位思考,理解他人的立场和感受,以平和的心态去沟通解决问题,而不是让愤怒肆意蔓延,破坏人际关系的和谐,毕竟,掌控情绪才能掌控生活,不被愤怒的情绪牵着鼻子走,我们才能在人生的道路上稳步前行,收获内心的宁静与幸福。