本文目录导读:

欧阳修作为宋代文学巨匠,其诗词作品风格独特、意境深远,深受后世喜爱,在众多佳作中,《生查子·元夕》以其简洁明快的语言描绘了元宵佳节的热闹景象,更蕴含着丰富的情感和人生哲理,本文将深入分析这首词的意象、情感及文化内涵,探讨其在现代社会中的价值和意义。

元宵节的历史渊源与文化背景

元宵节,又称上元节,是农历正月十五的节日,自古以来,这一天便是家人团聚、共庆欢乐的时刻,早在汉朝时期,汉武帝每年正月上辛夜都会在甘泉宫祭祀“太一神”,这是元宵节最早的雏形,随着时间的推移,元宵节逐渐演变为一个盛大的全民狂欢节,不仅包括赏灯、猜灯谜、吃元宵等传统习俗,还有舞龙舞狮、扭秧歌等一系列民间表演活动,这些活动不仅丰富了人们的文化生活,也传承和发展了中华民族的优秀传统文化。

元宵节的文化内涵十分深厚,它是中国人追求和平安定、家庭团圆的美好愿望的象征,在这个节日里,无论男女老少,都可以放下平日的繁忙,投入到这一场盛大的庆典中,享受难得的闲暇时光,元宵节也是一个展现民族文化自信和民族精神的重要契机,通过各种形式的庆祝活动,人们可以感受到中华文化的博大精深和源远流长。

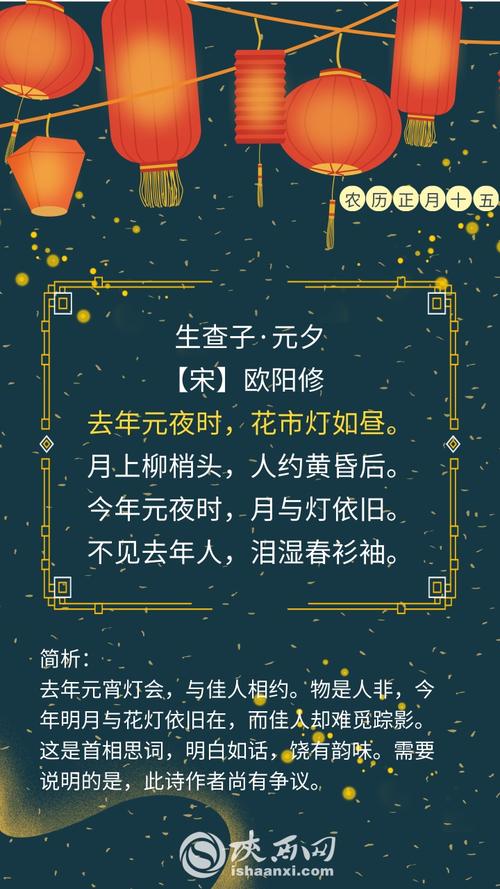

欧阳修与《生查子·元夕》的创作背景

欧阳修(1007-1072),字永叔,号醉翁,晚号六一居士,是北宋著名的政治家、文学家和史学家,他一生创作了大量诗文,对后世产生了深远的影响,在众多佳作中,《生查子·元夕》无疑是其中的一颗璀璨明珠。

据史料记载,这首词创作于宋仁宗景祐三年(1036年),当时欧阳修正在京城担任官职,这首词通过对去年和今年元宵节的不同情景进行对比,表达了作者对人事无常、岁月易逝的感慨以及对美好回忆的怀念之情,这种情感不仅是个人经历的反映,更是对整个时代变迁的一种深刻洞察。

《生查子·元夕》的艺术特色

1. 意象运用

欧阳修在这首词中巧妙地运用了多种意象来营造氛围。“花市灯如昼”描绘了夜晚花灯市场的繁华景象,仿佛白昼一般明亮;“月上柳梢头,人约黄昏后”则通过月亮和柳树的形象,营造出一种浪漫而温馨的氛围,这些意象既生动地再现了古代城市生活的繁荣景象,也为整首词增添了几分诗意和美感。

2. 情感表达

这首词的情感表达非常细腻且富有层次感,上阕通过回忆去年元宵节的美好时光,表达了作者对过去美好记忆的留恋之情;而下阕则转向现实,感叹物是人非的变化,流露出深深的遗憾和无奈,特别是最后一句“泪湿春衫袖”,将这种复杂的情感推向高潮,使读者能够深切感受到作者内心的痛苦与哀伤。

3. 语言风格

欧阳修的语言风格简洁明快、通俗易懂,同时又不失文采飞扬。《生查子·元夕》中的每一句话都经过精心雕琢,既有生活气息又富有艺术感染力。“花市灯如昼”一句,仅用五个字就勾勒出了一幅灯火辉煌的画面;“人约黄昏后”则以简洁的语言描绘出了恋人约会的情景,这种语言风格使得整首词读起来流畅自然、韵味十足。

《生查子·元夕》的社会影响

欧阳修的《生查子·元夕》自问世以来,便受到了广泛的关注和赞誉,它不仅是中国古代文学史上的经典之作,也是现代人了解和研究古代社会生活的重要资料,这首词所描绘的场景和传达的情感跨越了时空的限制,触动了无数人的心弦,在当代社会,每逢春节过后的第一个月圆之夜——元宵节,人们仍然会想起这首词,并通过各种方式来纪念这个传统节日。

随着全球化的发展和中国文化的传播,越来越多的外国友人也开始关注并参与到中国的节日庆典中来,作为中国传统文化的重要组成部分之一,《生查子·元夕》无疑成为了向世界展示中华文化魅力的一个重要窗口,通过学习和欣赏这首词,不仅可以增进对中国历史文化的了解,还可以促进不同文化之间的交流与融合。

欧阳修的《生查子·元夕》不仅是一首描写元宵节盛况的佳作,更是一首抒发个人情感、反映社会现实的深刻之作,通过对去年与今年元宵节不同情景的对比,作者表达了对人事无常的感慨以及对美好回忆的怀念之情,这首词以其独特的艺术魅力和社会影响力,成为中华文化遗产中的宝贵财富,在未来的日子里,我们应该继续传承和发展这份优秀的文化遗产,让更多的人了解并爱上中国传统节日及其背后的文化意义。