本文目录导读:

在中华传统医学的璀璨星空中,刮痧犹如一颗独特而耀眼的星辰,历经岁月长河的洗礼,依然散发着迷人的魅力,为人们的健康保驾护航,它不仅仅是一种古老的治疗手法,更是一种蕴含着深厚文化底蕴与科学依据的养生智慧,在现代社会,正以其独特的优势被越来越多的人所认识和接受,成为人们日常保健、缓解病痛的得力助手。

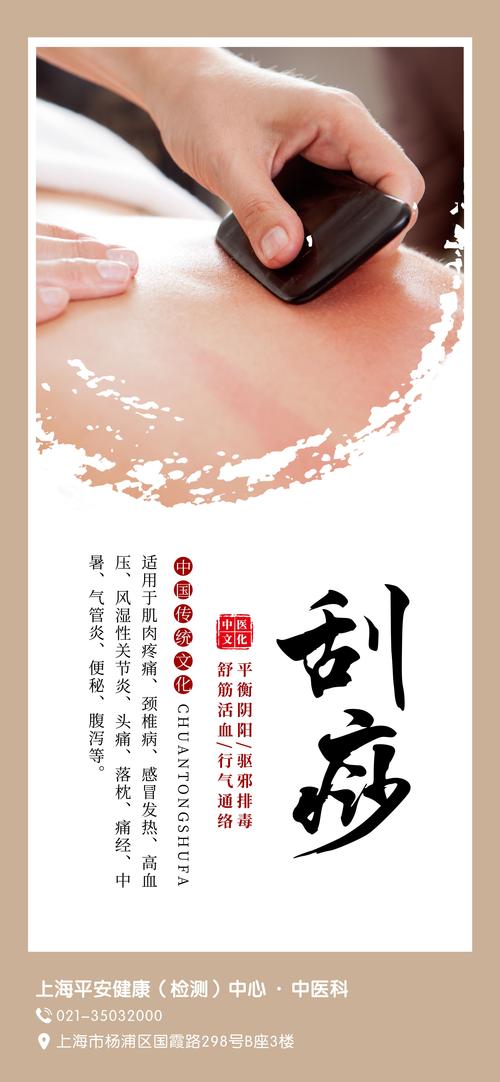

刮痧的历史渊源与文化内涵

刮痧的历史源远流长,可追溯至先秦时期,彼时,先民们在生产生活实践中,偶然发现用石器等硬物刮擦身体表面,能够在一定程度上缓解伤痛、减轻病痛,随着医学的发展,这一方法逐渐被系统化、理论化,并融入了中医经络学说、气血理论等诸多理念,在古代医籍中,对刮痧的记载丰富多样,从《黄帝内经》对人体经络气血运行规律的阐述,到后世医家对刮痧具体应用病症、手法技巧的详细记录,无不彰显着古人对这一疗法的深刻理解和精准把握。

从文化内涵来讲,刮痧体现了中医“天人合一”的整体观思想,人体被视为一个有机的整体,与自然界相互关联、相互影响,当人体内部气血失衡、经络阻滞时,就会引发各种疾病,刮痧通过刺激体表经络穴位,调节脏腑气血功能,使人体恢复阴阳平衡的状态,正如自然界通过自我调节达到和谐共生一样,刮痧也反映了中国人注重预防、未病先防的健康观念,在日常生活中,定期进行刮痧保健,可以疏通经络、调和气血,增强机体抵抗力,预防疾病的发生,这种“治未病”的理念贯穿于刮痧实践的始终,成为中国传统健康文化的重要组成部分。

刮痧的基本原理与作用机制

刮痧的作用原理基于中医经络学说和气血运行理论,人体的经络系统是气血运行的通道,内联脏腑,外络肢节,将人体各个部位紧密联系起来,当经络通畅时,气血得以正常循环,维持身体的生理功能;反之,若经络受阻,气血不畅,则会产生疼痛、肿胀、麻木等一系列症状,刮痧通过对特定经络穴位的刮拭,利用外力的刺激作用,使局部皮肤充血、毛细血管扩张,促进血液循环加速,血液循环的改善有助于带走局部代谢产物和致痛物质,缓解疼痛;血液的重新分配也为组织器官提供了更多的营养物质和氧气,增强了机体的自我修复能力。

从现代医学角度来看,刮痧还能引起机体的一系列生理反应,刮痧刺激皮肤神经末梢,通过神经 - 内分泌 - 免疫网络系统,调节机体的免疫功能,使免疫细胞活性增强,提高机体抗病能力,刮痧过程中的物理刺激还可促使机体释放内啡肽等神经递质,内啡肽具有镇痛、舒缓情绪的作用,能够有效缓解身体和精神的双重压力,使人产生舒适感和放松感,刮痧对肌肉组织的良性刺激,有助于放松紧张的肌肉,改善肌肉痉挛状态,调整脊柱和关节的力学平衡,对于一些因肌肉劳损、姿势不良引起的慢性疼痛和功能障碍具有良好的康复效果。

刮痧的适用病症与范围

刮痧的应用范围广泛,适用于多种病症的治疗与调理,在内科方面,对于感冒发热、咳嗽咳痰等呼吸道疾病,刮痧可以起到疏风解表、宣肺止咳的作用,通过刺激肺经及相关穴位,帮助机体发散外邪,缓解症状;对于头痛、失眠、眩晕等神经系统病症,刮痧头部及颈部相应经络穴位,能够疏通经络、调和气血,镇静安神,改善脑部血液循环,从而减轻头痛、促进睡眠、缓解眩晕;在消化系统疾病中,如消化不良、胃脘胀痛等,刮拭腹部及背部脾胃经穴位,可健脾和胃、消食导滞,促进胃肠蠕动,增强消化吸收功能。

在外科方面,对于跌打损伤、扭伤挫伤等外伤性疾病,刮痧在损伤局部及周围经络穴位进行操作,能够活血化瘀、消肿止痛,促进损伤组织的修复与再生;对于颈肩腰腿痛等慢性劳损性疾病,长期坚持刮痧治疗,可有效缓解肌肉紧张、筋膜粘连,改善局部微循环,减轻疼痛症状,提高关节活动度,刮痧还可用于女性月经不调、痛经等妇科疾病的调理,通过刮拭背部膀胱经及腹部任脉穴位,调节脏腑气血、调和冲任二脉,达到温经散寒、通调气血的目的,缓解经期不适症状。

刮痧的操作方法与注意事项

1、刮痧工具:常用的刮痧工具有多种,如牛角刮板、陶瓷刮板、玉石刮板以及水牛角制成的刮痧梳等,这些材质的刮痧工具具有质地光滑、导热性适中等特点,能够更好地贴合皮肤,减少对皮肤的损伤,也可使用硬币、汤匙等边缘光滑的物品替代,但需确保其清洁卫生。

2、介质选择:为了使刮痧过程更加顺畅,避免刮伤皮肤,通常会使用一些介质,常见的介质有刮痧油、凡士林、橄榄油、中药液等,刮痧油具有润滑肌肤、活血化瘀的功效;凡士林性质温和,无刺激性;橄榄油富含营养,易于吸收;中药液则根据不同的病症配方而成,具有针对性治疗作用。

3、操作步骤

- 准备工作:让患者取舒适体位,暴露刮拭部位,洗净并擦干局部皮肤,注意保暖,施术者双手洗净,消毒刮痧工具,选择合适的介质涂抹于刮痧部位。

- 确定刮痧部位与经络穴位:根据患者的病情和体质,按照中医经络学说和穴位定位原则,确定需要刮拭的部位和重点穴位,一般先刮头部,再刮颈部、背部、胸部、腹部、四肢等部位,每个部位的刮拭方向应遵循一定的规律,如背部从上向下、胸部从内向外等。

- 开始刮拭:施术者手持刮痧工具,以适当的力度和角度在选定部位进行刮拭,力度应均匀适中,以患者能耐受且不引起皮肤损伤为宜,刮拭时应保持刮痧工具与皮肤表面呈 45° - 90°角,采用单方向、长距离的刮拭方法,避免来回刮拭或重复刮同一部位,在刮拭过程中,注意观察患者的反应和皮肤变化情况,当刮拭部位出现红色或紫红色的痧痕时,即为出痧,表明刮痧起到了一定的效果,每个部位的刮拭时间一般在 3 - 5 分钟,直至出痧为止。

- 结束操作:刮痧完成后,用干净的毛巾轻轻擦拭刮拭部位,去除介质残留,让患者休息片刻,饮用适量温水,以补充体液消耗,促进新陈代谢产物的排出,并告知患者刮痧后的注意事项,如避风保暖、清淡饮食等。

4、注意事项

- 适应证与禁忌证:刮痧虽好,但并非人人适用,适宜于实证、热证、瘀血证等患者,如体质壮实、气血瘀滞者,而对于虚证、寒证、孕妇、患有严重心脑血管疾病、出血性疾病、皮肤溃疡破损等人群则不宜进行刮痧治疗,在进行刮痧前,必须仔细询问患者的病史和身体状况,判断是否适合刮痧。

- 刮痧间隔时间:一般情况下,两次刮痧间隔时间应在 3 - 7 天以上,待上次刮痧引起的痧痕消退后再进行下一次刮痧,因为皮肤需要一定的时间来恢复和修复,过于频繁地刮痧可能会对皮肤造成伤害,导致皮肤感染、破损等不良后果。

- 出痧情况判断:出痧是刮痧后的一种常见现象,但出痧的程度并非与疗效成正比,有些人出痧较多、颜色较深,可能是由于其体内瘀血较重、经络阻滞较为严重;而有些人出痧较少甚至不出痧,也可能同样达到了治疗效果,不能单纯以出痧多少来判断刮痧的效果,关键在于患者的症状是否得到改善。

- 刮痧后护理:刮痧后 30 分钟内不宜洗澡、吹风,以免风寒湿邪侵入体内,加重病情或引起其他不适,饮食方面宜清淡易消化,避免食用生冷、油腻、辛辣刺激性食物,以免影响气血运行和脾胃功能,同时要注意保持充足的睡眠和休息,避免过度劳累。

刮痧养生的现代应用与推广

在现代社会快节奏的生活环境下,人们面临着越来越多的健康挑战,如工作压力大、作息不规律、长期久坐导致的各类慢性疾病等,刮痧作为一种简单易行、绿色天然的养生保健方法,正逐渐走进人们的日常生活,许多人在工作之余选择到专业的养生机构或在家中自行进行刮痧保健,缓解疲劳、放松身心、预防疾病。

不仅如此,随着中医药文化的国际化传播,刮痧也受到了世界各地人民的关注和喜爱,在国际上,许多国家已经将中医刮痧纳入当地的替代医学范畴,开展了相关的临床研究和实践应用,越来越多的外国友人亲身体验了刮痧的独特魅力,对其疗效赞不绝口,这无疑为中医传统疗法在世界范围内的推广和普及奠定了坚实的基础,让更多的人受益于中医的智慧和力量。

刮痧作为中华传统医学中的瑰宝,承载着丰富的历史文化内涵和深厚的医学价值,它以其独特的治疗和养生功效