新生儿黄疸是许多新手父母都会面临的一个重要问题,它不仅关乎着宝宝的健康,也常常让家长们满心忧虑,本文将详细阐述新生儿黄疸的相关知识,包括其发生机制、分类、临床表现、诊断方法、常见原因以及科学的应对策略,希望能为广大家长提供全面而准确的信息,帮助大家更好地理解和处理这一问题。

一、新生儿黄疸的发生机制

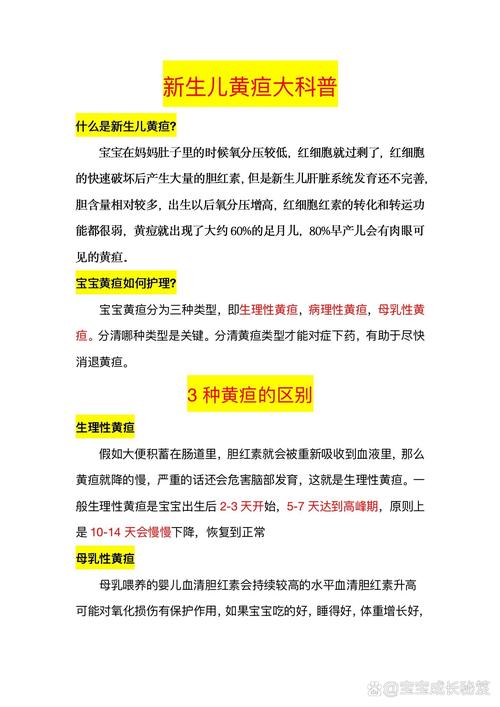

新生儿黄疸主要是由于血液中胆红素水平升高,导致皮肤、黏膜及巩膜黄染的现象,胆红素是血红蛋白的代谢产物,在胎儿时期,红细胞的破坏速度相对较快,产生的胆红素较多,而新生儿肝脏的发育尚未成熟,对胆红素的摄取、结合和排泄功能较弱,使得胆红素在血液中蓄积,从而引发黄疸。

二、新生儿黄疸的分类

1、生理性黄疸

这是新生儿最常见的一种黄疸类型,通常在出生后2 - 3天开始出现,4 - 5天达到高峰,7 - 10天逐渐消退,生理性黄疸一般情况良好,血清胆红素水平较低,对宝宝的生长发育无明显不良影响。

2、病理性黄疸

如果黄疸出现的时间过早(出生后24小时内),程度过重(血清胆红素>12.9mg/dl),持续时间过长(超过2周)或退而复现,则可能是病理性黄疸,病理性黄疸常伴有其他症状,如嗜睡、拒奶、发热等,提示可能存在潜在的疾病因素。

三、新生儿黄疸的临床表现

黄疸的主要表现就是皮肤、黏膜及巩膜发黄,但程度因人而异,轻度黄疸时,可能仅表现为面部皮肤微黄;随着黄疸加重,躯干、四肢皮肤也会逐渐变黄;严重时,手心、足心也会出现黄染,宝宝可能会出现精神萎靡、食欲不振、睡眠不安等症状。

四、新生儿黄疸的诊断方法

1、血清胆红素测定

这是诊断新生儿黄疸的重要指标,通过抽取静脉血检测血清中胆红素的含量,可以准确判断黄疸的程度和类型。

2、血常规检查

有助于了解宝宝是否存在贫血等情况,因为部分病理性黄疸可能与溶血有关。

3、肝功能检查

评估肝脏的功能状态,排查是否有肝脏疾病导致的黄疸。

4、其他检查

根据具体情况,可能还需要进行血型鉴定、TORCH筛查、腹部B超等检查,以明确黄疸的病因。

五、新生儿黄疸的常见原因

1、胆红素生成过多

如新生儿溶血病,由于母婴血型不合,母亲的抗体通过胎盘进入胎儿体内,破坏胎儿红细胞,导致胆红素生成增加,早产儿、低出生体重儿红细胞寿命较短,也会使胆红素生成较多。

2、胆红素排泄障碍

新生儿肝炎综合征、先天性胆道闭锁等疾病会影响胆红素的排泄,导致其在体内积聚。

3、母乳性黄疸

少数母乳喂养的宝宝在生后4 - 7天出现黄疸,可持续2 - 3周甚至更长时间,其主要原因是母乳中含有一些抑制肝细胞酶活性的物质,影响了胆红素的代谢。

六、新生儿黄疸的科学应对策略

1、生理性黄疸的处理

一般情况下,生理性黄疸无需特殊治疗,注意加强喂养,促进宝宝多吃多排即可,适当晒太阳也有助于降低血清胆红素水平,但要注意避免阳光直射宝宝的眼睛和会阴部。

2、病理性黄疸的治疗

一旦确诊为病理性黄疸,应及时采取相应的治疗措施,光照疗法是目前最常用的治疗方法之一,通过特定波长的光线照射宝宝的皮肤,将胆红素转化为水溶性的异构体,经胆汁和尿液排出体外,对于严重的高胆红素血症,可能需要进行换血治疗,针对病因进行治疗也是关键,如存在感染,应使用抗生素控制感染;如果是溶血性疾病,可能需要输注免疫球蛋白等。

3、家庭护理要点

密切观察宝宝的黄疸变化情况,包括黄疸出现的时间、部位、颜色深浅等,注意宝宝的精神状态、吃奶情况、大小便情况等,如有异常及时就医,按照医生的建议进行护理和治疗,不要自行给宝宝用药或使用一些没有科学依据的偏方。

新生儿黄疸是一种常见的现象,大多数情况下属于生理性黄疸,经过适当的护理和观察可逐渐消退,但对于病理性黄疸,需要引起高度重视,及时就医诊治,家长们要了解新生儿黄疸的相关知识,掌握科学的应对方法,确保宝宝健康成长。