在北京的西北部,有一座宏伟而美丽的皇家园林——颐和园,它宛如一颗璀璨的明珠,镶嵌在京城的土地上,承载着丰富的历史文化内涵,吸引着无数游客前来观赏。

历史的长河

颐和园的前身是清漪园,始建于清朝乾隆十五年(1750 年),乾隆皇帝为了庆祝其母孝圣宪皇后的六十大寿,动用了大量的人力、物力和财力来修建这座园林,它以杭州西湖为蓝本,汲取了江南园林的设计手法,将自然山水与人工建筑完美地融合在一起,形成了一幅如诗如画的景象,当时的清漪园规模宏大,拥有众多的景点和建筑,如万寿山、昆明湖、长廊、石舫等,成为了皇家园林中的典范之作。

到了咸丰十年(1860 年),英法联军侵入北京,清漪园在这场战火中不幸被焚毁,大量的珍贵文物和建筑被付之一炬,这无疑是中国园林艺术和文化遗产的一次重大灾难,但园林的精神并没有因此而消逝。

光绪十四年(1888 年),慈禧太后为了个人的享乐和庆祝自己的生日,决定重新修复和扩建清漪园,并将其改名为颐和园,经过多年的努力,颐和园逐渐恢复了往日的辉煌,并增添了一些新的景点和建筑,如苏州街、十七孔桥等,使其更加丰富多彩。

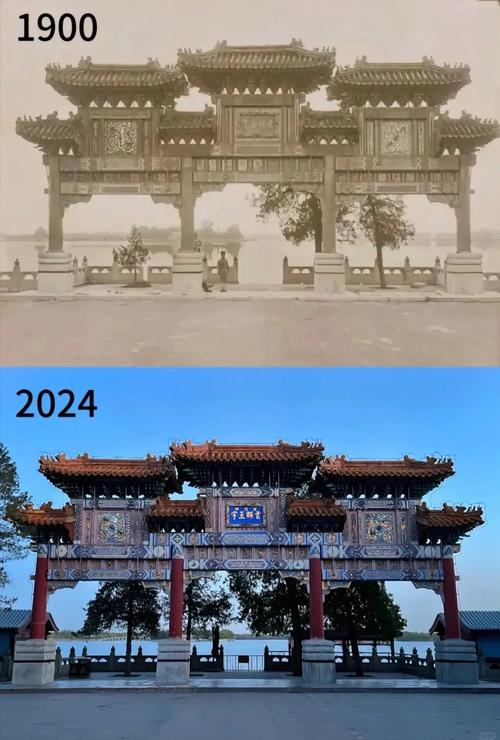

不幸的是,光绪二十六年(1900 年),八国联军再次入侵北京,颐和园又一次遭受了严重的破坏,许多珍贵的文物和建筑被掠夺和摧毁,直到清朝灭亡后的军阀混战时期,颐和园依然没有逃脱被破坏的命运,陷入了长期的衰落之中。

现代的重生

新中国成立后,政府高度重视对颐和园的保护和修复工作,从 20 世纪 50 年代开始,国家陆续投入了大量的资金和人力,对颐和园进行了全面的修缮和维护,许多受损的建筑得到了重建和修复,园林的环境也得到了整治和改善,使其逐渐恢复了生机与活力。

在现代社会,颐和园不仅是一座供人们游览和欣赏的皇家园林,更是一个重要的文化遗产保护单位和旅游景区,它以其独特的魅力吸引着来自世界各地的游客,让人们能够领略到中国古代皇家园林的壮丽景色和深厚文化,颐和园也成为了一个文化交流和传承的平台,通过举办各种文化活动和展览,让更多的人了解和关注中国的传统文化。

主要景观

1、万寿山:颐和园的核心区域之一,山上有众多精美的建筑,如佛香阁、德辉殿等,登上万寿山,可以俯瞰整个颐和园的美景,远处的昆明湖尽收眼底,让人仿佛置身于一幅山水画卷之中。

2、昆明湖:作为颐和园的主要水域,湖水清澈碧绿,周围环绕着青山绿树,湖面上还有小船穿梭往来,湖的西堤仿照杭州西湖的苏堤而建,景色秀丽,是游客们休闲散步的好去处。

3、长廊:位于万寿山脚下,沿着昆明湖岸边蜿蜒伸展,全长 728 米,是世界上最长的画廊之一,长廊的枋梁上绘有精美的彩画,内容丰富多样,包括山水风景、人物故事、花鸟鱼虫等,这些彩画不仅具有极高的艺术价值,也为游客提供了一场视觉盛宴。

4、石舫:坐落在昆明湖的北部,是一座用巨石雕造而成的石船,造型精美,工艺精湛,石舫的船体分为上下两层,上面设有楼阁和走廊,可供游客登临参观,欣赏湖景。

5、苏州街:这是一条仿照苏州古城街道而建的商业街,位于颐和园的后山地区,街上店铺林立,出售各种特色商品和纪念品,充满了江南水乡的韵味。

文化的传承与发展

颐和园作为中国传统文化的重要载体,承载着丰富的历史文化内涵,它见证了中国古代皇家的兴衰荣辱,反映了不同时期的社会风貌和文化特色,在这里,我们可以感受到古代皇家的奢华与威严,也可以领略到中国传统园林艺术的独特魅力。

为了更好地传承和发展颐和园的文化,政府和社会各方面采取了一系列措施,加强了对文物的保护和管理,建立了完善的保护机制;深入开展文化研究,挖掘颐和园的历史价值和文化内涵;通过各种方式向公众普及颐和园的文化知识,提高人们对文化遗产保护的意识。

颐和园还积极开展对外文化交流活动,与世界各国的园林和文化机构进行合作与交流,让颐和园的文化走向世界,如今,颐和园已经成为中国文化的一张亮丽名片,吸引着越来越多的国际友人前来参观和体验。

未来展望

随着时代的发展和科技的进步,颐和园也面临着新的机遇和挑战,在未来的发展中,我们将继续加强对颐和园的保护和管理,利用现代科技手段提升游客的参观体验,通过虚拟现实技术让游客身临其境地感受颐和园的历史变迁;利用数字化技术对文物进行保护和展示,让更多的人能够了解和欣赏颐和园的文化瑰宝。

我们也将不断丰富和完善颐和园的文化内涵,举办更多的文化活动和展览,推出具有特色的旅游产品和文化创意产品,为游客提供更加丰富多彩的旅游体验,相信在政府、社会和广大民众的共同努力下,颐和园必将焕发出更加绚丽的光彩,成为中国乃至世界文化遗产保护和传承的典范。

颐和园,这座承载着百年历史与沧桑的皇家园林,见证了中华民族的辉煌与苦难,如今正以崭新的姿态展现在世人面前,让我们走进颐和园,感受它的魅力,传承它的文化,共同书写颐和园更加美好的未来篇章。