在北京这座古老而现代交融的城市中,有一处静谧而又充满故事的地方——法源寺,它宛如一颗璀璨的明珠,镶嵌在繁华都市的一角,见证着岁月的变迁,承载着深厚的文化底蕴。

法源寺的历史可以追溯到唐贞观十九年(645 年),唐太宗李世民为哀悼北征辽东的阵亡将士而建,初名悯忠寺,武周万岁通天元年(696 年)才完成工程,赐名“悯忠寺”,安史之乱时一度改称“顺天寺”,平乱后恢复“悯忠寺”之名,唐末景福年间幽州卢龙军节度使李匡威重加修整,并赠建“悯忠阁”,阁甚雄伟,有“悯忠高阁,去天一握”之赞语,辽清宁三年(1057 年)幽州大地震时悯忠寺被毁,辽咸雍六年(1070 年)奉诏修复后又改称“大悯忠寺”,明朝正统二年(1437 年),寺僧相熔法师募资进行了修葺,易名为“崇福寺”,清雍正十二年(1734 年)该寺被定为律宗寺庙,传戒法事,正式更改为今名“法源寺”,乾隆四十三年(1778 年),法源寺应诏再次整修,竣工后乾隆皇帝御书“法海真源”匾额赐法源寺。

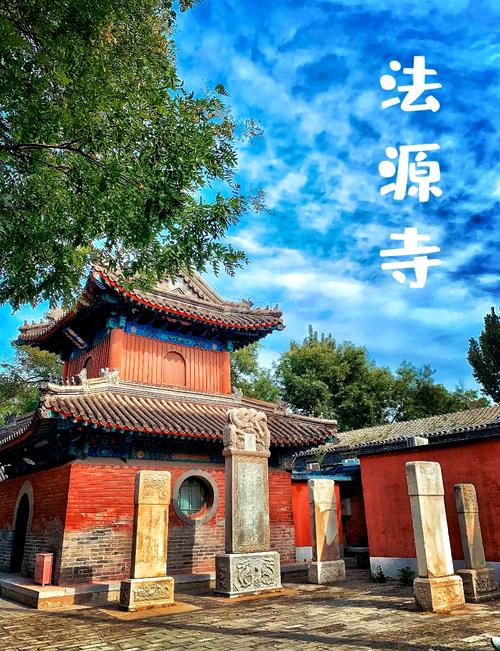

法源寺占地面积6700平方米,建筑规模宏大,结构严谨,采用中轴对称格局,坐北朝南,分为中、东、西三路,中路主要为建筑所在,由南至北依次有山门、钟鼓楼、天王殿、大雄宝殿、观音殿、毗卢殿、大悲坛、藏经阁等建筑,这些建筑各具特色,如山门是三座门形式,中间为正门,门前有石狮一对,两侧建有八字影壁;天王殿面阔三间,进深七檩,内供明代制作的弥勒菩萨化身布袋和尚铜像;大雄宝殿面阔五间,进深七檩,内供“华严三圣”像等,东路寺院北半部有三座建筑,北为斋堂,面阔七间,悬山顶,筒瓦屋面,另两座为僧房,西路北端保存有一座僧人居住的小院。

法源寺不仅是一座古老的佛教寺庙,更是中国佛学院和中国佛教图书文物馆所在地,1956年,中国佛学院创办于法源寺,它是由中国佛教界和中国佛学院共同管理的培养青年僧伽和研究佛教文化的重要场所,1980年,中国佛教图书文物馆也在此创建,馆内收藏了诸多珍贵的佛教文物和经文古籍,如唐代的《无垢净光宝塔颂》碑、《悯忠寺藏舍利记》碑等,这些都是研究佛教历史和文化的重要资料。

历史上,法源寺还与许多名人有过交集,比如北宋末年,宋钦宗赵桓曾拘禁于此;元至元二十六年(1289 年),宋遗臣榭枋得抗元失败后被羁留在法源寺绝食身亡;戊戌变法失败后,谭嗣同的遗体也曾藏在法源寺,著名作家李敖曾创作小说《北京法源寺》,使法源寺名声大噪。

如今,法源寺依然是人们感受佛教文化、探寻历史遗迹的好去处,每当春日,寺内的丁香花盛开,整个寺庙沉浸在一片馥郁的花香之中,吸引着众多游客前来观赏,在这里,你可以漫步在古老的庭院中,感受历史的厚重;可以在佛殿内虔诚地参拜,领略佛教文化的博大精深;还可以参观各种珍贵的文物展览,了解佛教艺术的发展历程,法源寺,就像一位慈祥的老者,默默地诉说着过去的故事,迎接着每一位到访者,让他们在喧嚣的城市中找到一片宁静的精神家园。

法源寺以其悠久的历史、丰富的文化内涵和独特的建筑风格,成为了北京乃至中国文化的重要象征之一,值得我们细细品味和深入探究。