本文目录导读:

在北京这座古老而现代的城市中,正阳门及箭楼作为历史的重要见证者,承载着深厚的文化内涵和独特的建筑美学,见证了中国历史上诸多重要事件,它们不仅仅是一座建筑,更是一段活生生的历史,讲述着过去的故事,展示着古代工匠的智慧和技艺。

历史沿革:沧桑变迁中的坚韧与重生

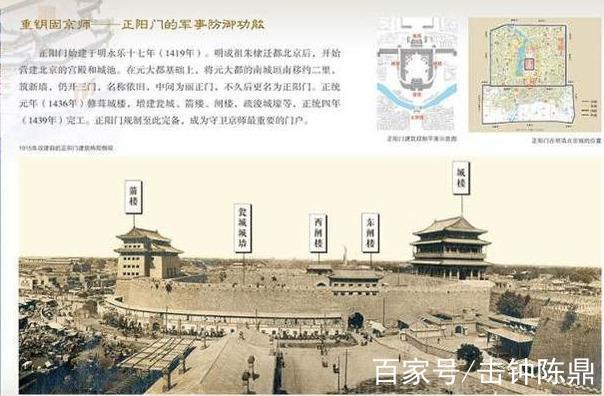

正阳门,原名丽正门,始建于元代,是当时大都城的正南门,明成祖朱棣迁都北京后,于永乐十七年(1419年)将丽正门改称为正阳门,并建造了城楼与箭楼,这一改动不仅标志着城门名称的变化,更意味着其功能与象征意义的重塑,正阳门自此成为京城的重要门户,象征着皇权的至高无上和国家的稳固。

进入清代,正阳门经历了多次修缮与重建,其中最著名的当属乾隆四十五年(1780年)和道光二十九年(1849年)的两次大火后的重修,这两次灾难性的事件虽给正阳门带来了重创,但也促使了其在后续年代中得到更加坚固与华丽的重建,特别是清末民初,随着城市交通的发展和西方文化的传入,正阳门进行了大规模的改造,如1915年为了改善交通状况而进行的改建,以及1950年代为修建地铁而拆除的月墙等,这些改变反映了时代变迁下,正阳门从军事防御功能向城市交通枢纽功能的转换。

建筑特色:古典之美与防御之坚的完美融合

正阳门箭楼,作为北京城内唯一一座设有箭窗的箭楼,展示了明代军事防御建筑的典型特征,它位于城台之上,通高24米,灰筒瓦绿琉璃剪边,造型古朴而庄重,箭楼南面开有三个箭窗,侧面各开四个箭窗,这些箭窗不仅是攻击的通道,也是防守的屏障,展现了古代工匠对军事防御的深刻理解。

正阳门城楼则以其宏伟的规模和精美的装饰而著称,城楼位于砖砌城台上,宽95米,厚31.45米,高14.7米,整体结构稳固而壮观,楼体采用了传统的木构架形式,灰筒瓦绿琉璃剪边重檐歇山顶式设计,不仅具有极高的观赏价值,也体现了古代建筑技术的精湛,城楼上的龙纹装饰和红色油漆,更增添了几分皇家气派。

文化意义:历史的见证与文化的象征

正阳门及箭楼不仅是建筑艺术的杰作,更是北京乃至中国历史文化的重要载体,它们见证了明清两朝的兴衰更替,记录了近代中国的沧桑巨变,每一块砖石、每一处雕刻背后,都蕴含着丰富的历史故事和文化信息,无论是古代皇帝的出行仪式,还是民国时期的城市改造,正阳门及箭楼都是不可或缺的角色。

正阳门及箭楼还是北京中轴线的重要组成部分,对于研究古代城市规划和建筑布局具有重要的参考价值,它们的保护与修复工作,不仅是对历史遗迹的尊重和传承,也是对传统文化的一种弘扬和发展。

现代视角下的反思与启示

站在今天的视角审视正阳门及箭楼,我们不禁会对古代工匠的智慧和才能肃然起敬,也会思考如何在现代社会中更好地保护和利用这些珍贵的文化遗产,随着城市的发展和现代化进程的推进,如何平衡历史保护与城市建设的关系成为一个值得深思的问题。

正阳门及箭楼的保护与修复工作为我们提供了宝贵的经验,在遵循“修旧如旧”的原则下,通过科学的方法和先进的技术手段,使这些古建筑得以延续其生命并焕发新的活力,这不仅是对历史的负责,更是对未来的贡献。

正阳门及箭楼作为北京乃至中国历史文化的重要象征,其价值远远超出了单纯的物质层面,它们是连接过去与未来的桥梁,是我们共同的记忆和精神财富,我们有责任也有义务去保护好这些文化遗产,让它们在新时代中继续绽放光彩。