在繁华喧嚣的都市中,隐藏着一座能让人穿越时空、领略自然奥秘的宝库——北京自然博物馆,这座位于北京南城中轴线上的天桥地区,背靠世界文化遗产天坛公园,面对现代化的天桥演艺区的博物馆,不仅是一座历史的见证者,更是科学探索与文化传承的重要殿堂。

历史回响

北京自然博物馆的前身是成立于1951年4月的中央自然博物馆筹备处,1962年正式命名为北京自然博物馆,它是新中国依靠自己的力量筹建的第一座大型自然历史博物馆,自成立以来,便肩负着古生物、动物、植物和人类学等领域标本收藏、科学研究和科学普及的重任,其馆藏文物、化石、标本数量庞大,种类丰富,其中不乏国内外罕见的珍品,如“来自中国的侏罗纪母亲”中华侏罗兽、完成全身羽毛颜色复原的赫氏近鸟龙等,这些珍贵的展品,不仅见证了地球生命的演变历程,也成为了人类探索自然、认识自我的重要窗口。

展览亮点

- 古爬行动物厅:一踏入这里,仿佛穿越回了两亿多年前的生物界,总鳍鱼、鱼石螈、蚓螈和异齿龙等化石,生动展现了脊椎动物从水域向陆地发展的复杂过程,大厅中央,中国人发现的第一条恐龙——许氏禄丰龙,以及体长达26米的井研马门溪龙,威风凛凛的永川龙,展翅翱翔的翼龙等化石,让人目不暇接,多媒体电脑互动体验,更是让观众能够亲身感受到古生物学家挖掘化石的艰辛与乐趣,体会到地球沧海桑田式的重大地质变化。

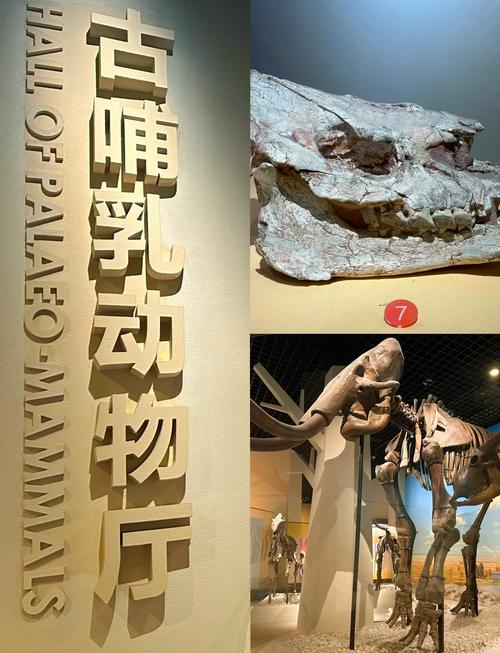

- 古哺乳动物厅:采用米黄色系色调,营造出古哺乳动物化石原始埋藏地层中的氛围,从新生代具有代表性的剑齿虎捕食大唇犀的场景复原,到通过3D打印技术复原的小型古哺乳动物圆雕模型,再到互动滑屏多媒体展示,每一个细节都透露出展览的用心与创意,展出的恐龙灭绝后地球上同期最大的哺乳动物阶齿兽的复原图和骨骼标本,以及庞大的象类家族成员黄河象、铲齿象等化石,都是这里的镇馆之宝。

- 无脊椎动物的繁荣展厅:讲述了化石的形成、生命的起源,寒武纪大爆发,以及无脊椎动物的繁荣等重大历史事件,从原核生物到真核生物,从单细胞的原生动物到多细胞的后生动物,再到脊椎动物起源的生命进化历程,在这里得到了生动而详尽的展示,精美的地层褶皱展现地壳运动的威力,多媒体动画解释化石形成过程,米勒实验揭示生命起源的秘密,让观众在参与展品互动的同时,直观地感受到了远古世界的神奇与魅力。

- 恐龙公园展厅:内含23条活灵活现的恐龙、2只翼龙以及一只和最早恐龙生活在一起的坚喙蜥构成的不同组合,分别代表了从三叠纪晚期到白垩纪晚期不同时期的恐龙世界的面貌,展厅中还有恐龙发掘现场的模拟场景和“热河生物群”及“恐龙时代海洋”两个幻象,展示了恐龙世界中的海洋里面的庞然大物,栩栩如生,赏心悦目。

科普教育

作为全国青少年科技教育基地和北京市爱国主义教育基地,北京自然博物馆始终坚持科普教育的核心使命,通过定期举办有特色的科普活动、组织北京市中小学生物知识竞赛、开展各类科普讲座和培训等方式,激发青少年对自然科学的兴趣和热爱,博物馆还充分利用自身的资源优势,积极与学校、社区等合作开展科普教育活动,为提升公众科学素养贡献力量。

未来展望

展望未来,北京自然博物馆将继续秉承“普及科学知识,服务社会公众”的宗旨,不断开拓创新、锐意进取,随着新馆建设工程的推进实施和藏品数量的稳步增长(预计至2025年馆藏标本总量将达到40.16万件),相信这座拥有悠久历史和深厚文化底蕴的自然博物馆将会以更加开放的姿态迎接八方来客,在新时代绽放出更加璀璨的光芒。