本文目录导读:

在人类身体的奥秘中,运动与身体运动模式的形成无疑是一个极为关键且复杂的领域,这不仅关乎我们的日常生活质量,更对健康、体育竞技等诸多方面有着深远影响,深入探究二者之间的关系,有助于我们更好地理解人体的运作机制,从而优化运动表现、预防损伤并提升整体身体素质。

身体运动模式的基本概念与构成要素

身体运动模式是指人体在完成特定动作任务时,各个身体部位协同配合所形成的固定或相对固定的运动方式,它并非简单的肌肉收缩与舒张组合,而是一个高度整合的神经肌肉控制系统的外在表现,从构成要素来看,主要包括以下几个方面:

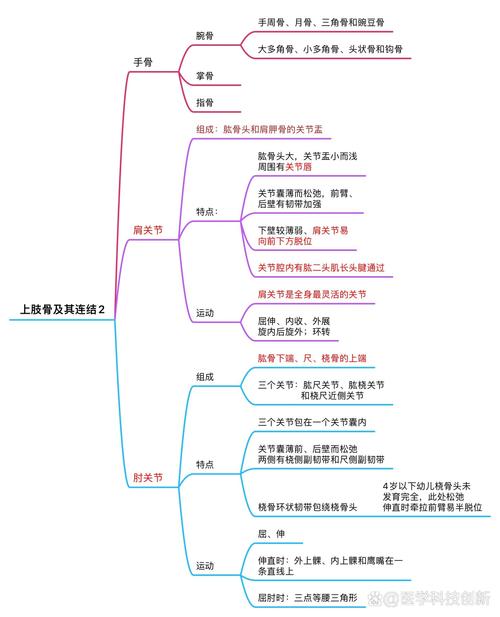

(一)骨骼系统

骨骼作为身体的支架,为运动提供了基本的杠杆结构,不同的骨骼形态与连接方式决定了关节的活动范围与类型,球窝关节如肩关节和髋关节具有多方向的运动能力,这使得手臂和腿部能够进行大幅度的摆动、旋转等动作;而铰链关节如膝关节和肘关节则主要限制在屈伸方向的运动,这种结构特点确保了人体在行走、跑步、跳跃等基本活动中的稳定性与灵活性。

(二)肌肉系统

肌肉是运动的直接动力源,通过肌肉纤维的收缩产生力量,牵拉骨骼实现关节活动,人体的肌肉分为骨骼肌、平滑肌和心肌,其中与运动模式密切相关的是骨骼肌,骨骼肌按照其形态、功能和位置又可分为不同的种类,如肱二头肌主要负责肘关节的屈曲,股四头肌则在膝关节伸展过程中发挥重要作用,而且,肌肉之间存在着协同与拮抗关系,协同肌共同作用以完成某个动作,拮抗肌则在相反方向上起到平衡和缓冲的作用,以保证动作的准确性与流畅性。

(三)神经系统

神经系统犹如身体的“指挥中心”,负责调控整个运动过程,大脑皮层根据意图发出运动的指令,经脊髓传导至相应的肌肉群,小脑在运动协调和平衡调节方面发挥关键作用,它不断接收来自身体各部位的反馈信息,对运动进行微调,使动作更加精准、优美,外周神经系统中的本体感受器能够感知肌肉长度、张力以及关节位置等信息,并将这些感觉传入中枢神经系统,为运动的实时控制提供依据。

运动对身体运动模式形成的促进作用

(一)早期发育阶段

在儿童成长过程中,运动对于身体运动模式的形成起着基础性作用,婴儿时期的爬行、抓握等简单动作是运动模式发展的起始点,爬行锻炼了肢体的力量与协调性,为后续站立、行走等复杂动作奠定基础,随着年龄增长,儿童参与各种游戏和体育活动,如跳绳、踢毽子等,进一步丰富和细化了身体运动模式,跳绳时双脚交替跳起的动作需要大脑精确控制腿部肌肉的收缩节奏以及身体重心的起伏,长期练习可逐渐形成稳定的跳绳运动模式,同时提高身体的节奏感与空间感知能力。

(二)技能学习与训练阶段

当涉及特定运动技能的学习时,有针对性的训练能够显著改变身体运动模式,以篮球投篮为例,运动员需要反复练习投篮姿势、发力顺序和出手角度等,在初期,大脑对投篮动作的控制较为生疏,可能会出现姿势不规范、力量不稳定等问题,但随着大量重复训练,神经系统逐渐适应该动作的要求,肌肉之间的协同配合变得更加默契,此时,身体形成了高效的投篮运动模式,能够在不同距离、不同防守压力下准确命中目标,同样,在舞蹈、武术等其他领域,长期的专项训练可使身体掌握独特的运动技巧与风格,形成高度专业化的身体运动模式。

(三)康复与适应性变化阶段

在一些疾病或损伤后的运动康复过程中,运动对于重建身体运动模式至关重要,骨折患者术后需要进行系统的康复训练以恢复肢体功能,起初,由于长时间的固定和制动,肌肉萎缩、关节僵硬,原有的运动模式被破坏,通过逐步增加关节活动度训练、肌肉力量训练以及平衡协调训练等,身体开始重新学习和建立适合当下状况的运动模式,这种康复运动不仅有助于恢复肢体的正常功能,还可能在一定程度上弥补受伤前的不足,使患者在运动能力上得到新的提升。

身体运动模式对运动表现的影响

(一)动作效率与能量消耗

合理的身体运动模式能够提高动作效率,降低能量消耗,以专业的短跑运动员为例,他们在起跑、加速、途中跑和冲刺等各个环节都具有科学优化的运动模式,起跑时,腿部肌肉的爆发力瞬间释放,配合上肢的摆动,使身体迅速获得向前的加速度;途中跑阶段,步幅和步频的稳定搭配减少了不必要的能量浪费,相比之下,未经专业训练的人在进行短跑时,可能会因动作不规范导致能量分散在多余的动作上,如身体过度前倾或后仰、手臂摆动幅度过大等,从而使跑步速度减慢且更容易疲劳。

(二)运动准确性与稳定性

在需要精确操作的运动项目中,如射箭、射击等,稳定的身体运动模式是取得优异成绩的关键,射箭运动员在拉弓、瞄准和放箭的过程中,身体各部位的细微调整都必须遵循严格的运动模式,从站立姿势到持弓手臂的伸展角度,再到呼吸与心跳的配合,每一个环节都影响着射箭的精准度,一旦运动模式出现偏差,箭矢就很可能偏离目标,同样,在体操项目中的高难度动作表演时,如吊环上的各种摆荡和转体动作,运动员必须依靠长期训练形成的高度稳定的身体运动模式来保证动作的完成质量和安全性,避免因失误而摔倒受伤。

(三)运动损伤风险

异常的身体运动模式往往伴随着较高的运动损伤风险,在跑步爱好者中,如果存在过度内旋或外旋的脚落地方式(即不正常的足底运动模式),会使踝关节、膝关节和髋关节承受不合理的压力分布,长期以往,容易导致关节磨损加剧、韧带拉伤甚至骨折等损伤,不正确的举重姿势也可能导致腰部急性扭伤或腰肌劳损等问题,了解和纠正不良的身体运动模式对于预防运动损伤具有重要意义。

影响身体运动模式形成与改变的因素

(一)遗传因素

遗传因素在一定程度上决定了个体的身体结构和机能潜力,从而对身体运动模式的形成产生影响,一些人天生具有较长的四肢和较大的关节活动范围,这使他们在从事某些需要灵活性和伸展性的运动项目(如体操、舞蹈)时具有天然优势,更容易形成优美流畅的身体运动模式,相反,那些骨骼结构较为粗壮、肌肉纤维类型偏向于力量型的人可能在力量型运动项目(如举重、投掷)中表现出色,遗传因素并不是决定性的,后天的环境因素和训练可以在很大程度上改变身体运动模式的发展轨迹。

(二)环境因素

1、生活环境

- 生活在不同地理环境中的人们,其身体运动模式会有所差异,山区居民由于日常需要爬山、上下坡等活动,他们的腿部肌肉通常比较发达,尤其是大腿前侧的股四头肌和小腿后侧的腓肠肌,这种肌肉力量特点使得他们在日常行走和攀登时具有更强的稳定性和耐力,形成了适应山地环境的行走运动模式,而平原地区的人们可能更侧重于平坦地面上的快速移动,如骑自行车、长跑等活动所对应的运动模式。

- 生活中的劳动方式也会塑造特定的身体运动模式,长期从事体力劳动的人,如建筑工人、搬运工等,他们的肌肉力量和耐力会得到针对性的发展,建筑工人经常需要进行抬举重物、攀爬脚手架等操作,这使得他们的上肢力量和肩部稳定性较强,形成了符合其劳动需求的身体运动模式。

2、社会文化环境

- 不同的文化背景孕育了各具特色的传统体育项目和运动方式,进而影响着身体运动模式的形成,东方文化中的武术强调内外兼修、刚柔相济,注重身体的协调性、灵活性和节奏感,练习武术者通过长期的站桩、套路练习等,形成了独特的身体姿态控制和发力方式的运动模式,而西方文化中的拳击运动则更侧重于力量、速度和对抗性,拳手们在出拳、闪避等动作中形成了强调爆发力和反应速度的运动模式,学校体育教育和社会体育氛围也会引导人们接触和参与不同的运动项目,从而塑造多样化的身体运动模式。

(三)心理状态与认知水平

1、心理状态

- 情绪状态对身体运动模式有着显著影响,积极的情绪如兴奋、自信能够使人的神经系统处于良好的兴奋状态,从而提高运动表现和促进身体运动模式的优化,运动员在比赛时保持良好的心态,往往会超水平发挥,其身体能够更加协调地完成各种技术动作,相反,消极情绪如紧张、焦虑则可能导致肌肉僵硬、反应迟钝等情况,干扰正常的身体运动模式,比如一些舞台表演者在初次登台时可能会因为紧张而出现忘词、动作失误等现象,这就是情绪对运动模式产生的负面影响。

2、认知水平

- 个体对运动的认知程度和学习能力决定了其能否准确地理解和掌握身体运动模式,在学习新的运动技能时,那些具有较高认知水平和学习能力的人能够更快地分析动作要领、分解动作环节,并通过反复练习将其内化为自身的运动模式,在学习一种新的舞蹈步伐时,理解能力强的人可以迅速把握音乐节奏与步伐的对应关系,以及身体各部位的运动顺序和幅度要求,从而更快地形成正确的舞蹈运动模式,而认知能力较弱的人可能需要更多的时间和精力来学习和巩固。