在人类漫长的饮食历史长河中,主食始终占据着至关重要的地位,它是餐桌上的核心,承载着人们对饱腹、营养与美味的诸多期待,更蕴含着深厚的文化底蕴和情感纽带,从古老的农耕文明到现代社会的快节奏生活,主食以多样的形态和丰富的内涵,陪伴着人类走过岁月,成为舌尖上不可或缺的温暖与力量之源。

追溯主食的起源,它往往与人类文明的诞生息息相关,当远古先民开始驯化谷物、种植粮食时,便迈出了走向定居生活的重要一步,小麦、水稻、玉米等作物逐渐成为人们赖以生存的基础食材,被加工成各种形式的主食,在欧洲大陆,小麦磨成的面粉制作出面包、意大利面等经典食物,它们不仅满足了人们对能量的需求,还因其易于保存和携带的特点,成为长途旅行者和劳动者的必备干粮,而在亚洲地区,水稻作为主要粮食作物,衍生出了白米饭这一最为普遍的主食形式,一碗晶莹剔透的白米饭,搭配上简单的菜肴,就能为人们提供充足的饱腹感和能量,支撑起日常的生活与劳作。

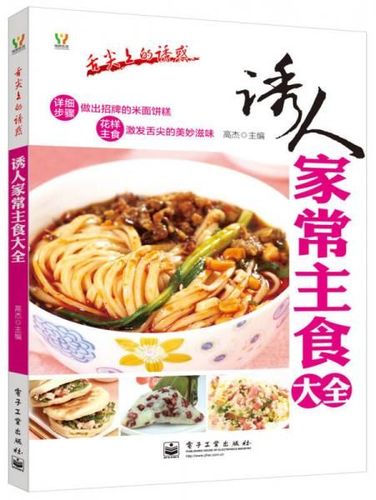

随着时间的推移和社会的发展,主食的种类和制作方式愈发丰富多样,在中国这片广袤的土地上,主食文化更是博大精深,北方地区的人们偏爱面食,如馒头、花卷、面条等,馒头松软香甜,是许多家庭餐桌上的常客;而面条则以其多变的形状和丰富的口感,征服了无数食客的味蕾,无论是兰州拉面的劲道爽滑,还是重庆小面的麻辣鲜香,都展现出面食独特的魅力,南方地区则以米制品为主,除了常见的米饭外,还有米粉、米糕等特色美食,米粉细腻柔滑,可做成汤粉、炒粉等多种口味,满足不同人的饮食偏好;米糕则甜糯可口,常常出现在节日庆典或家庭聚会的餐桌上,寓意着团圆和幸福,各地还有一些独具特色的主食,如西北的馕饼、内蒙古的莜面等,它们在当地人民的生活中扮演着重要角色,是地域文化的生动体现。

主食不仅仅是为了满足人们的口腹之欲,更是营养的重要来源,它富含碳水化合物、蛋白质、膳食纤维以及多种维生素和矿物质,为人体提供所需的能量和营养物质,维持身体正常的生理功能,碳水化合物是大脑和神经系统的主要能源,能够保证人们思维敏捷、精力充沛;适量的蛋白质有助于肌肉的生长和修复;膳食纤维则促进肠道蠕动,预防便秘等消化系统疾病,随着现代生活水平的提高,人们的饮食结构发生了很大变化,对主食的摄入量逐渐减少,而对高热量、高脂肪、高糖分的零食和饮料的消费却有所增加,这种不良的饮食习惯导致了肥胖、糖尿病、心血管疾病等一系列健康问题的频发,合理摄入主食,保持均衡的饮食结构,对于维护身体健康具有重要意义。

在不同的文化和传统中,主食还承载着丰富的象征意义和情感价值,在中国的许多传统节日里,特定的主食往往是节日氛围的重要营造者,春节期间的饺子象征着团圆和吉祥,全家人一起包饺子、吃饺子,是对新一年美好生活的期盼;端午节的粽子则是纪念屈原的传统美食,那层层粽叶包裹着的糯米和馅料,传递着人们对先人的思念和敬意;中秋节的月饼更是团圆的象征,无论身在何处的人们,都会在这一天品尝月饼,遥寄对家乡亲人的思念之情,这些与主食相关的习俗和文化传统,历经岁月传承,成为中华民族文化宝库中的璀璨明珠,连接着过去与现在,凝聚着人们的情感和记忆。

在现代社会的快节奏生活中,主食也成为人们忙碌生活中的慰藉和力量源泉,当清晨匆忙起床赶去上班或上学时,一份热气腾腾的早餐主食,如面包、牛奶或粥品,能给人带来满满的活力和动力;在疲惫的工作间隙,一块美味的点心或一碗温暖的面条,能舒缓身心的疲惫,让人重新振作起来;而当夜幕降临,一家人围坐在餐桌旁享用丰盛的晚餐主食时,那是一天中最温馨的时刻,分享着彼此的生活点滴,感受着家的温暖与幸福。

主食作为人类饮食的重要组成部分,其意义远不止于果腹,它是历史文化的见证者、营养健康的守护者、情感纽带的维系者,在未来的日子里,让我们更加珍惜主食带来的温暖与力量,传承和弘扬各地丰富多样的主食文化,让这舌尖上的味道继续滋养我们的生活,伴随我们走过人生的漫长旅程,无论是在繁华都市的喧嚣街头,还是在宁静乡村的朴实庭院,主食都将永远散发着它独特的魅力,成为人们心中那份永恒的眷恋与牵挂。