本文目录导读:

在现代汽车的安全行驶过程中,制动系统起着至关重要的作用,制动力分配作为制动系统的核心环节之一,直接影响着车辆在制动时的稳定性、操控性以及制动效能,它涉及到如何根据车辆的行驶状态、负载情况等因素,合理地将驾驶员施加于制动踏板的力分配到各个车轮上,以确保车辆能够安全、有效地停下来,本文将深入探讨制动力分配的原理、常见策略以及相关的优化措施。

制动力分配的原理

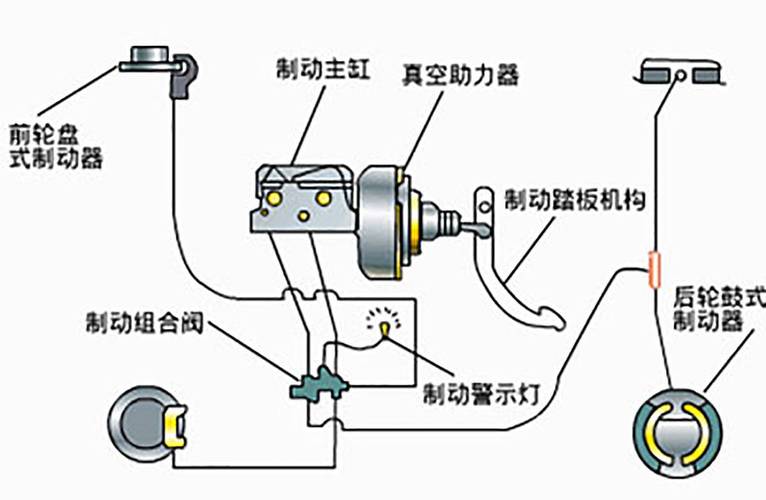

当驾驶员踩下制动踏板时,制动总泵会将液压油或气压传递到各个车轮的制动分泵中,使车轮上的制动蹄块或制动盘与车轮产生摩擦,从而将车辆的动能转化为热能,实现制动效果,在不同的工况下,如直线行驶、转弯行驶、不同路面附着力等,各个车轮所需的制动力是不同的,在干燥路面上,前轮和后轮的附着力相对较为均匀,但在湿滑路面上,前轮由于重量分布和载荷转移的原因,其附着力可能会明显下降,如果此时采用固定的制动力分配方式,就容易导致某个车轮先抱死,从而使车辆失去控制,制动力分配系统需要根据实时监测到的车辆状态信息,动态地调整各个车轮的制动力大小。

常见的制动力分配策略

1、固定比例分配(FF)

这是最简单的一种制动力分配方式,即前轮和后轮按照固定的比例来分配制动力,早期的一些汽车采用这种方式,其优点是结构简单、成本低,但由于没有考虑车辆行驶状态的变化,所以在复杂路况下制动性能较差,容易出现前轮或后轮抱死的情况。

2、理想的制动力分配曲线(IBC)

根据车辆动力学理论,存在一条所谓的“理想制动力分配曲线”,在这条曲线上,前后轮的制动力分配能够在任何路面附着条件下,都充分利用车轮与地面之间的附着力,同时保证车辆具有良好的稳定性和制动效能,不过,要实现完全按照理想制动力分配曲线进行分配是非常困难的,因为实际中很难精确地实时获取路面附着系数等信息。

3、电子稳定程序控制下的制动力分配(ESP)

现代汽车普遍配备了电子稳定程序(ESP),它可以通过对车辆多个传感器的数据进行分析,如车速传感器、加速度传感器、转向角传感器等,来判断车辆的行驶状态和潜在的失控风险,ESP 系统会根据这些信息对制动力分配进行主动干预,在车辆转弯时,如果检测到外侧前轮有过度转向的趋势,ESP 系统会增加外侧前轮的制动力,同时减少内侧后轮的制动力,以帮助车辆保持稳定的姿态。

制动力分配的优化措施

1、传感器技术的提升

为了更准确地监测车辆状态和路面信息,需要不断改进和优化各类传感器的性能,采用高精度的车速传感器可以更精确地测量车轮的转速变化;多通道的加速度传感器能够分别感知车辆纵向、横向和竖向的加速度,为制动力分配提供更丰富的数据支持;还可以研发新型的路面状况识别传感器,提前预判路面的附着特性,以便及时调整制动力分配策略。

2、智能算法的应用

随着汽车电子技术的不断发展,越来越多的智能算法被应用于制动力分配系统中,模糊控制算法可以根据不精确的输入信息,通过模糊推理和决策,得出较为合理的制动力分配方案;神经网络算法则可以通过大量实验数据的学习和训练,建立起复杂的车辆模型和路面模型,从而更精准地预测车辆在不同工况下的最优制动力分配方式。

3、集成化控制系统设计

将制动力分配系统与其他车辆控制系统(如发动机管理系统、悬挂控制系统等)进行高度集成,可以实现信息的共享和协同工作,这样不仅能够提高制动力分配的准确性和可靠性,还能提升整个车辆系统的综合性能和安全性,当发动机制动系统参与工作时,制动力分配系统可以与其协调配合,根据发动机制动产生的额外阻力矩,相应地调整机械制动系统的制动力分配比例,以达到最佳的制动效果。

制动力分配是汽车制动系统中一个复杂而又关键的技术领域,通过深入理解其原理、合理选择制动力分配策略以及不断采取优化措施,可以显著提高汽车的制动安全性和操控稳定性,为广大驾驶者的生命财产安全提供更有力的保障,在未来,随着汽车技术的不断进步,制动力分配系统也将继续朝着智能化、精准化的方向发展,以满足日益提高的汽车安全标准和驾驶舒适性需求。